Бобринские и Миклашевские. 1914-1920

Бобринские в 1914-1920 гг.

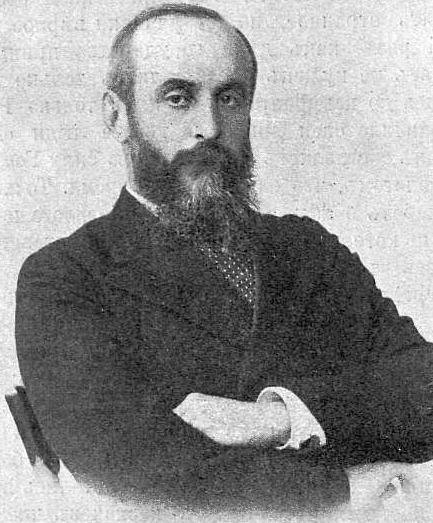

Отец Екатерины, жены Ильи Миклашевского, Алексей Александрович Бобринский (1852 – 1927) был одним из богатейших землевладельцев Российской империи, его основная собственность располагалась в Смеле (Киевская губерния) и включала 6 сахарных заводов и один винокуренный завод. У него также была роскошная резиденция в Петербурге. Предводитель дворянства Санкт-Петербургской губернии. Был председателем Санкт-Петербургской городской думы (1907-1908), членом Государственной Думы (1909-1912), пока не был назначен членом Государственного Совета (1912-1917). Он также возглавлял Императорскую Археологическую комиссию (1886-1917).

Алексей Александрович Бобринский (1852 – 1927)

Его сын, Алексей Бобринский, в своих неопубликованных воспоминаниях приводит следующие подробности о Бобринском дворце и об основных занятиях отца в то время.

«Дом Бобринского имеет интересную историю; он был построен итальянским архитектором Луиджи Руской для богатого помещика Мятлева, занимающегося продажей государственных спиртных напитков. Строительство его было уже почти закончено, когда старший граф Бобринский играл в вист с императрицей Марией Федоровной, и она пожаловалась ему, что здание, в котором размещались разные ее благотворительные учреждения, слишком мало и что она ищет здание побольше. Бобринский, будучи сыном императрицы Екатерины Великой и, следовательно, сводным братом императора Павла, сразу сказал: «Madame, ma maison est à vous», он имел в виду свой дом на Мойке, подаренный его матерью Екатериной. Императрица была поражена такой великой щедростью и сказала, что он может подыскать себе другой дом, который она купит для него. Тогда он выбрал дом Мятлева, в который Мятлев еще не переехал. Таким образом, переезд и Бобринского, и благотворительных учреждений мог бы происходить спокойно, не вызывая никаких неудобств и задержек».

Дворец Бобринских на Галерной улице в Санкт-Петербурге

В доме Бобринских 130 комнат, после революции он был отдан под филиал Санкт-Петербургского университета, но в советское время существенно обветшал. Сейчас в этом здании располагается факультет свободных искусств и наук СПбГУ.

О деятельности петербургского предводителя дворянства сын Алексей сообщал следующие подробности: «Эта должность облекалась множеством полномочий и обязанностей. Сюда входили проверка набора в армию, проверка дел обанкротившихся дворян вплоть до постепенного погашения их долгов за счет доходов от бесхозяйственных имений, контроль над благотворительными учреждениями и сумасшедшими домами, не говоря уже о балах, организуемых для дворян и проходивших в Дворянском доме. На такие балы могли приезжать царь и императрица, и в этом случае предводитель дворянства открывал бал, танцуя вальс или полонез в первой паре с императрицей. Все это не вознаграждалось, и предводителю дворянства приходилось покрывать многие расходы из собственного кармана. То же самое относилось и к предводителям дворянства в других губерниях, например к Михаилу Ильичу Миклашевскому в Екатеринославе, хотя и в меньших масштабах».

Распорядок дня отца Алексей описывал так: «Отец никогда не пропускал заседаний Государственного Совета, эти заседания были длительными и изрядно утомляли его, так как он страдал одышкой и стенокардией. У него была машина «Хочкис», и почти каждый день шофер Никандр возил его либо в Зимний дворец на заседания Археологической комиссии, председателем которой он был 36 лет, либо на Государственный Совет. Оттуда он время от времени ходил на Апраксинский рынок, где искал антиквариат и где был известной личностью. Иногда он находил или ему дарили интересные предметы, такие как полностью почерневшие старые картины или иконы, которые он умел распознавать, поскольку сам был знатоком древнего искусства и проводил раскопки в старых скифских курганах, многие из которых располагались на его собственных владениях, куда он приезжал каждое лето, или на месте расположения старых греческих колоний в Крыму».

Алексей Александрович был женат (23.02.1883) на Надежде Александровне Половцовой, (1865-1920), дочери промышленника и мецената Александра Александровича Половцова, наследнице значительной доли капиталов барона Штиглица. С 15 марта 1906 года в разводе. В семье имела прозвище «Хопи» или «Хоупи» - от английского Hopey – Надежда.

Графиня Надежда Александровна Бобринская (ур. Половцова, 1865-1920)

В браке родились четыре дочери и один сын:

Екатерина (1883-1954), фрейлина двора (01.01.1903), с 30 апреля 1908 года замужем за Ильей Михайловичем Миклашевским (1877-1961).

Надежда (1884—1896), умерла от аппендицита.

Домна (1886 - 1956), фрейлина двора (02.02.1908), с 1908 года замужем за графом Дмитрием Александровичем Шереметевым (1885-1963).

София (1887-1949), фрейлина двора (01.01.1907), с 1907 года замужем за князем Петром Александровичем Долгоруковым (1883-1925). После развода вышла замуж 12 ноября 1918 года в Петрограде за князя Петра Петровича Волконского (1872-1957).

Алексей (3.10.1893, СПб - 6.02.1971, Лондон), женат трижды.

Сестры Бобринские, дети Алексея Александровича и Надежды Александровны.

Слева направо: Софья Алексеевна (1887-1949), Домна Алексеевна (1886-1956),

Екатерина Алексеевна (1883-1954).

Алексей Александрович Бобринский много времени уделял общественным и государственным делам, но главным его увлечением была археология. На рубеже 1870-1880-х годов А. А. Бобринский начал раскопки степных курганов на территории своего имения в Смеле, продолжавшиеся много лет. Им было исследовано 523 кургана, давших богатейший и очень ценный в научном отношении материал. В 1913 году Бобринский участвовал в проводимых Н. И. Веселовским раскопках царского скифского кургана Солоха, где был найден золотой гребень с изображением скифов, который сейчас хранится в Эрмитаже.

По материалам своих исследований А. А. Бобринский выпустил, начиная с 1887 года, три тома богато иллюстрированного издания «Курганы и случайные находки близ местечка Смелы», в котором весь найденный материал классифицировался в соответствии с принятой в европейской науке «системой трех веков». В 1902 году «Курганы и случайные находки…» получили большую золотую медаль Русского археологического общества и до сих пор входят в «золотой фонд» дореволюционной русской археологической литературы.

1 февраля 1886 года А. А. Бобринский был назначен на пост председателя Императорской Археологической комиссии. Благодаря его активной деятельности был подготовлен и принят новый устав Археологической комиссии. Новый устав позволял контролировать и систематизировать ведущиеся раскопки, а обязательное теперь представление научного отчета и найденных предметов позволили собрать в архиве Комиссии богатейший и бесценный материал, которым пользуются и современные археологи.

Вторым направлением деятельности А.А.Бобринского стала активизация раскопок, производимых Комиссией. Особо следует отметить масштабные исследования в Херсонесе и Ольвии. Председатель Комиссии смог вовлечь в орбиту её деятельности многих ученых, живших не в Петербурге.

Согласно новому уставу на Комиссию возлагался также надзор за охраной и реставрацией памятников древности. В 1890-е годы при Археологической комиссии был организован Реставрационный отдел, отвечающий за экспедиции, занимавшиеся регистрацией, обмерами и чертежами памятников архитектуры. В 1903 году начался выпуск «Известий Археологической комиссии», всего вышло в свет 66 томов.

Супруга А. А. Бобринского, Надежда Александровна, также отметилась в истории России выдающимися научными работами. Она стала одной из первых русских женщин-астрономов, причем сделала свой значительный вклад в развитие науки о звездах. Знакомые Надежды Бобринской считали ее крайне необычной, не похожей на других. Она была гораздо более решительной и деятельной, чем многие женщины ее времени.

Частые отъезды на раскопки мужа позволили Надежде заниматься любимым делом. Она работала в Пулковской обсерватории, занималась астрономическими исследованиями. Известно, что именно Бобринская скорректировала расчет орбиты астероида Геральдина, который был открыт несколькими годами ранее. Надежда Александровна стала автором трудов «Исследование звездной кучи» и «Эфемерида планеты».

Любимое занятие графине пришлось оставить, когда началась Русско-японская война. Она работала в Красном Кресте и была отмечена наградой, а в годы Первой мировой войны активно занималась благотворительностью.

Вот такие были у Екатерины родители. Сестра Екатерины, Домна, вышла замуж за однополчанина Миклашевского, графа Дмитрия Алексеевича Шереметева. Вторая сестра, Софья,

прославилась тем, что стала одной из первых российских летчиц. Ее жизнь полна приключений и неожиданностей для дамы, которая, как и ее сестры, была фрейлиной Императорского двора.

В 1907 году она вышла замуж за Петра Александровича Долгорукова, офицера конной гвардии (развелись в 1913 г.). В том же 1907 году Софья закончила обучение в Женском медицинском институте, после чего большую часть времени проводила в госпиталях, делая операции раненым. Она отправилась на Балканы с другими русскими врачами как представитель медицинской миссии. Когда в Сербии разгорелась эпидемия холеры, Софья Алексеевна отправилась в город Кочани, где открыла больницу. Благодаря ее усилиям, напрямую связанным с риском для жизни, были спасены сотни людей.

С не меньшей страстью Софья Долгорукова отдавалась своему увлечению новинками техники. Она стала одной из первых женщин-автомобилистов. Кроме того, княгиня осваивала технические новинки авиации, став весьма успешным пилотом. Начальную авиационную подготовку Софья Алексеевна проходила во Франции, а в России с отличием окончила школу пилотов при Императорском аэроклубе.

Софья Долгорукова во время Императорского пробега 1910 г.

Когда началась Первая мировая война, княгиня отправила прошение принять ее в военную авиацию, однако оно было отклонено. Но Софья Долгорукова все-таки оказалась на фронте - в качестве сестры милосердия. Когда весной 1917 года появился указ, разрешающий женщинам проходить военную службу, медсестра тут же пополнила ряды корпусного авиационного отряда.

А вот довольно пространный рассказ о Софье Бобринской за авторством исследователя белого движения Кирилла Орлова.

"Графиня София Алексеевна Бобринская (1887–1947), четвертая дочь известного общественного и научного деятеля графа Алексея Александровича Бобринского, родилась 25 декабря 1887 г. в Санкт-Петербурге. Получив, как и ее сестры, фрейлинский шифр, она в 1907 г. обвенчалась с корнетом конной гвардии князем Петром Александровичем Долгоруковым, родила дочь Софию, но этот брак оказался неудачным и вскоре распался. По свидетельству правнучки Софии Алексеевны, «брак дал ей свободу. Ей было неинтересно появляться при дворе в красивых платьях. Она всегда одевалась просто — носила длинную юбку и блузку».

Круг интересов Софии Алексеевны многообразен: медицинское дело, автомобили, аэропланы… В 1910 г. она — единственная женщина среди участников Киевского автопробега на приз императора Николая II по маршруту Петербург — Киев — Петербург протяженностью 3200 км. В 1911 г. она окончила авиационную школу Блерио в Париже. Во время Балканской войны между сербами и болгарами София Алексеевна отправилась добровольцем в Сербию, участвовала в ликвидации холеры в лагере сербского Красного Креста и приняла орден из рук короля Петра I. Она стала, возможно, первой в истории русской женщиной-летчицей, окончив Гатчинскую военную воздухо-плавательную школу и получив в 1913 г. диплом на звание пилота. По окончании Женского медицинского института София Алексеевна получила также диплом врача-хирурга.

С началом Мировой войны прапраправнучка Екатерины Великой ушла на фронт, ухаживала за ранеными в Польше и на Персидском фронте и за выдающуюся работу в Красном Кресте была награждена четырьмя медалями на георгиевской ленте. По свидетельству правнучки, в 1917 г. «премьер-министр Временного правительства Керенский официально разрешил женщинам служить в армии. Софья Долгорукая совершила несколько боевых вылетов на разведку в качестве наблюдателя».

В годы революции София Алексеевна встретила своего будущего второго супруга, светлейшего князя Петра Петровича Волконского, коллежского советника МИД. Поэт и литератор, Петр Петрович был известен в кругу людей Серебряного века.

В ноябре 1918 г. он обвенчался в петроградской церкви Скорбящей Божией Матери на Шпалерной улице с Софьей Алексеевной. При записи в ЗАГСе гражданин Волконский был зарегистрирован как филолог, а гражданка Бобринская — как домохозяйка.

Новобрачная впоследствии с горьким юмором писала: «Когда мы уходили, П.П. обратил мое внимание на большую красную ленту, гирляндою протянутую через зал. На ленте виднелась надпись: "Она ждет его". "Как это трогательно, — воскликнул П. П., — это, вероятно, относится к невесте, ожидающей жениха". Мы подошли ближе. "Буржуй хочет гильотины. Она ждет его", — гласила надпись. Под этой эмблемой положено было начало нашей совместной жизни».

В мае 1919 г. княгиня пересекла советско-финляндскую границу, отправляясь на поиски дочери, которая, как выяснилось потом, была эвакуирована из Крыма с бабушкой, княгиней Долгоруковой, на борту британского крейсера «Мальборо».

Узнав об аресте Волконского, София Алексеевна снова устремилась в Петроград. В рядах армии Юденича она добралась до Гатчины, где упокоился прах Павла Шувалова, а оттуда пешком дошла до Петрограда — вызволять мужа, который в числе заложников угодил в Петроградскую тюрьму и просидел там несколько месяцев, удивляя сокамерников самообладанием и юмором.

«В тюрьме идет перекличка:

— Волконский!

— Здесь!

— Князь?

— Светлейший!»

В Петрограде Софии Алексеевне жилье предоставила Анна Ахматова — это была комната в Доме художников. Тут она узнала, что мужа перевезли в Ивановский концлагерь, в Москву. С письмом Максима Горького в защиту заложника княгиня отправилась в Москву. Ходатайствовала за супруга, где возможно, в том числе перед комиссаром Красиным. Дошла бы и до вождя мирового пролетариата, но, как пишет С.А., «узреть лицо Ленина в предмавзолейный период его биографии было для простого смертного столь же трудно, как, например, взглянуть в открытое лицо любимой наложницы какого-нибудь Абдул Гамида». С невероятным трудом София Алексеевна добилась освобождения мужа. В 1921 г. Волконские уехали в Эстонию. Вскоре волны истории выбросили супругов на берега Сены — без франка за душой.

Князь Г. И. Васильчиков рассказывал о парижском знакомстве с Волконским: «Он был женат на Долгорукой, первой русской летчице. В эмиграции она стала таксисткой и содержала семью, поскольку муж зарабатывать не умел». В 1934 г. в Париже были изданы записки Софии Алексеевны — «Горе побежденным». Она оставила статьи и стихи. Умерла княгиня 8 декабря 1949 г. в Париже и была похоронена на кладбище Батиньоль.

«Из нашей жизни ушла замечательнейшая русская женщина, — писал поэт и критик Георгий Иванов, — необыкновенно одаренная и своеобразная. В любой стране ум, литературный талант, душевная исключительность и энергия покойной С. А. Волконской обратили бы на нее всеобщее внимание, поставили бы ее на заслуженную высоту. В любой “своей” стране. Но ведь она долго жила и умерла не в своей стране».

У Екатерины был еще брат Алексей на 10 лет младше ее.

Алексей Алексеевич Бобринский – «Мурза» (1893-1971)

и его жена Наталья Павловна (ур. Ферзен, 1890-1935)

Алексей в 1911 г. окончил Санкт-Петербургскую окружную гимназию, поступил на филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1913 перешел в Магделейн колледж Оксфордского университета. Начало Первой мировой войны застало его на каникулах в России. Поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардейский Гусарский полк. В октябре 1914 направлен на ускоренные офицерские курсы. В 1915 окончил Пажеский корпус. 1-го июля 1915 выпущен офицером в 16-й Иркутский гусарский полк. Ввиду исключительного знания английского языка в феврале 1916 был прикомандирован к морскому Генеральному штабу по отделу путевых перевозок с севера и для связи с английскими подводными лодками в Ревеле. Адъютант великого князя Николая Николаевича. С сентября 1917 по сентябрь 1918 жил в Кисловодске. С сентября 1918 до апреля 1919 член финансовой комиссии Добровольческой армии. Затем офицер для связи с английским военным губернатором в Батуме.

С июня 1919 по май 1920 г. Алексей - помощник военного агента в Стокгольме. С мая по сентябрь 1921 завершил образование в Оксфорде, где получил звание магистра гуманитарных наук. В 1922 корреспондент по Восточной Европе английских газет «Дейли Телеграф» и «Уайт Холл Гэзетт». В 1929 рантье, жил в Аньере, Франция; устраивал выставку в Марселе. В эмиграции жил также в Голландии и Германии. С 1930-х жил в Париже и его пригородах. Затем жил в Англии. В 1952 возглавлял делегацию Русского национального объединения в Англии. Член Союза русских дворян. Полномочный представитель Союза русских дворян в Англии. Знаток антиквариата. Мемуарист. Автор книги: Астрономия Библии. Париж, 1928. C 1950-х снимался в кино.

Бобринские в 1914 г.

В начале Первой мировой войны Алексей Александрович Бобринский спросил своего двадцатилетнего сына Алексея (по прозвищу Мурза), в какое военное училище он хотел бы поступить. Поскольку он был единственным сыном в семье, по закону он не подлежал мобилизации; тем не менее, он попросил отца позволить ему пойти в армию добровольцем. Он сказал: «Зачем мне идти в школу? Через три месяца война закончится, и я все еще буду учиться в школе, я хочу немедленно пойти рядовым». «Вы можете это сделать, но эта война будет долгой, и не нужно спешить». Но Мурза настоял на своем и связался со своим дядей Георгием Бобринским (родной брат Алексея Александровича), который сразу же заставил его записаться в Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк, с которым он вскоре оказался в составе армии генерала Ренненкампфа, продвигаясь в Восточную Пруссию.

27 сентября, когда они ехали верхом в боевом порядке, он был рядом с великим князем Олегом Константиновичем (сыном великого князя Константина Константиновича, бывшего начальником генерала Епанчина в Пажеском корпусе), когда великий князь, которому тогда было двадцать три года, был смертельно ранен выстрелом в живот, и дядя Мурза был первым из тех, кто попытался оказать ему первую помощь.

Поражение русских в Восточной Пруссии было частично компенсировано победой на юго-западном фронте над Австро-Венгерской империей. Там русские оккупировали большую часть австрийской провинции Галиция, население которой составляло преимущественно украинцы. Аннексия этой провинции была одной из целей Российской империи в Первой мировой войне. Губерния и ее столица Лемберг (ныне Львов) находились под контролем русских с сентября 1914 года по июнь 1915 года, и двоюродный дед Георгий Бобринский был назначен русским губернатором этой губернии, а митрополит Евлогий был отправлен туда в качестве представителя Русской Православной Церкви. Об их деятельности там рассказывает в своих воспоминаниях митрополит Евлогий.

Митрополит Евлогий был тогда архиереем Волыни, важной провинции, граничащей с Австро-Венгерской империей. Он был известен своей деятельностью, направленной на защиту всех православных, проживающих за пределами России, и, в частности, православных крестьян, живших в тогдашнем российском «Царстве Польском», преследуемых своими польскими помещиками-католиками за то, что они не отказались от своей православной веры. Все действия, которые он предпринял через царскую администрацию, оказались тщетными, поскольку Церковь имела мало влияния на политику правительства. Затем он сам был избран в Думу, где предложил закон, который отделил бы Холмскую область (ныне Хелм) от Польского королевства, чтобы сделать ее собственно российской провинцией с православным большинством, а он был бы назначен епископом Холмским. Закон был легко принят Думой, но вызвал огромный резонанс среди польского населения Империи и принес Евлогию большую известность в русских националистических кругах.

Евлогий вмешался в ситуацию в Галичине следующим образом: он был чрезвычайно занят организацией госпиталей в своей губернии для ухода за ранеными солдатами, присланными с фронта, когда получил телеграмму от Саблера, тогдашнего прокуратора Священного Синода, высшего органа Православной Церкви России. В телеграмме говорилось: «Немедленно приезжайте в Петербург». Вот как он описывает эти события:

«Приехав в Петербург, я представился Саблеру и был сбит с толку его приветствием: «Поздравляю, вы назначены руководить церковными делами на оккупированных территориях», мы хотели назначить архиепископа Антония и я доложил об этом намерении императору, но он написал в этом рапорте: «Назначьте для этой задачи архиепископа Евлогия». Мне показали решение царя, написанное его собственным почерком синим карандашом.

Я испугался, что мне делать в Галиции? Как можно управлять церковными делами в условиях войны? Все было так неясно, так неизвестно, что трудно было представить, как можно справиться с таким заданием. У меня было такое ощущение, будто я иду в тумане. Затем был взят Львов и назначен генерал-губернатором оккупированных территорий граф Георгий Бобринский. Он принадлежал к высшим кругам петербургского общества и был прикомандирован к военному министерству в должности генерала особых поручений. Эти генералы представляли свои ведомства на приемах и других торжественных мероприятиях. Он был родственником графа Владимира Бобринского, бывшего депутата и вице-председателя Думы, заработавшего репутацию ревностного патриота и монархиста, долгое время боровшегося за национальную независимость галицкого народа. Думается, назначение графа Георгия Бобринского на должность генерал-губернатора было связано с тем, что через его родственника Владимира его имя было популярно среди пророссийской части населения Галичины. Графу Георгию Бобринскому не хватало ни административного опыта, ни таланта.

Владимир Бобринский принадлежал к Московской ветви рода Бобринских. Он приходился троюродным братом дедушке Бобринскому и дяде Георгию.

Следует отметить, что население Восточной Галиции вокруг Львова изначально было православным, но на протяжении большей части своей истории оно принадлежало католической Польше, правительство которой пыталось обратить ее в католицизм. Эти усилия, как правило, терпели неудачу, пока не была создана униатская церковь. Этой церкви было разрешено сохранить все православные обряды, но она признала власть Папы Римского. Многие в России считали, что униатская церковь — искусственное создание и что ее следует заставить вернуться в православие. В следующем абзаце митрополит Евлогий излагает свою позицию по этому вопросу, а также позицию дяди Георгия:

«Я приехал во Львов вечером и остановился в Русском доме. Австрийцы когда-то построили прекрасную маленькую церковь для своих буковинских православных солдат на улице Францисканцев, а рядом с ней небольшой дом для настоятеля. Когда мы взяли Львов, дом отдали протоиерею Туркевичу, назначенному членом штаба генерал-губернатора. Я остался с ним. Пока мы сидели за чаем, отец Туркевич посоветовал мне нанести визит генерал-губернатору. Его дом находился через дорогу, и в тот же вечер я пошел к нему. Там собралось многочисленное общество: много генералов и людей других высоких воинских званий. Графиня Ольга Ивановна Бобринская (жена Георгия, урожденная Трубецкая) встретила меня очень дружелюбно, разговор был важный и очень оживленный.

На следующий день генерал-губернатор нанес мне ответный визит, после чего у меня была еще одна встреча с ним, на которой мы обсудили общую ситуацию. Он дал мне понять, что мой приезд сюда был расценен как несвоевременный и что наше военное положение было ненадежным. За время моего первого пребывания во Львове я многому научился. Я понял, что существовало две мнения относительно будущего устройства, а именно: 1) русская администрация во главе с графом Георгием Бобринским была против поддержки проправославного движения в оккупированной Галичине и 2) Русская партия во главе с графами Владимиром Бобринским и Чихачевым и поддерживаемая галицкими «промосковскими» активистами стояла за более предприимчивую, более точную и более энергичную политику в этой области. Я был склонен согласиться с последними, хотя и не соглашался с ними по тактике. Мои сторонники давили на меня и настаивали, чтобы сейчас были предприняты быстрые и решительные шаги, согласно пословице, что надо ковать железо, пока оно горячо. Я не следовал их указаниям и ограничился посещением некоторых приходов, которые добровольно присоединились к нашей Церкви. Я назначал православных священников только тогда, когда прихожане настаивали, чтобы я дал им «настоящего православного священника с бородой», потому что им надоели эти бритые униаты».

Российская оккупация Львова и функции Георгия Бобринского продолжались с 3 сентября 1914 года по 22 июня 1915 года. Львов стал частью Польши после Первой мировой войны и частью Украины после Второй мировой войны.

Георгий Александрович Бобринский и митрополит Евлогий вновь встретились в Париже, где оба прожили остаток своей жизни. Митрополит Евлогий стал главой Русской Церкви во Франции, а Георгий Бобринский - прихожанином его собора на улице Дар в Париже.

Бобринские в 1916 и 1917 гг.

В апреле 1916 года Алексей Александрович Бобринский стал помощником Министра Внутренних Дел, а 20 июля - Министром земледелия. Занимая тот пост менее четырех месяцев, он не имел времени, чтобы предпринять какие-либо важные шаги, но поставки продовольствия в армию и в города были организованы хорошо. Другой очень важной функцией была поставка фуража в войска. В то время механизация в армии была еще небольшая, и большинство поставок осуществлялось гужевым и железнодорожным транспортом. Его главными помощниками были два товарища министра, Риттих и Грудистов, которые были его близкими друзьями.

Думская оппозиция все еще требовала перераспределения земли, а революционеры способствовали дальнейшим незаконным захватам земли, но на деле после Столыпинской реформы, принятой около 1908 года, уже произошли важные изменения в землевладении, и отдельные фермеры уже владели большей частью земли. Однако в те времена министры часто менялись из-за политического давления, и левые партии в Думе начали жестокую кампанию против премьер-министра Штюрмера, которого они обвинили в симпатиях к Германии из-за его немецкого имени и предполагаемой некомпетентности. Алексея Бобринского тогда тоже попросили уйти в отставку. В качестве компенсации Николай II присвоил ему придворный чин обер-гофмейстера.

В конце января Алексей Александрович пригласил влиятельных людей на обед в Бобринский дворец, Мурзе тоже разрешили присутствовать. Среди гостей были генерал Рузский, командующий Северным фронтом, бывшие премьер-министры Штюрмер и Трепов, последний прослужил на этой должности всего один месяц и попросил заменить его во время министерской реорганизации в декабре 1916 года, последовавшей за убийством Распутина. Присутствовали также министр внутренних дел Протопопов, министр земледелия Риттих, сменивший на этом посту Бобринского, А. А. Нарышкин, член Государственного Совета и Дмитрий Александрович Шереметев, адъютант генерала Рузского, женатый на Домне Бобринской. На этом совещании присутствовали все важные члены правительства, за исключением недавно назначенного премьер-министра Голицына, старика, который вряд ли предпримет какие-либо энергичные меры.

Целью обеда было обсуждение того, какие меры можно предпринять, если в столице произойдут беспорядки в то время, когда все на улице довольно свободно говорили о такой возможности. Санкт-Петербургский военный округ находился под командованием генерала Хабалова, которого многие считали некомпетентным. Генерал Рузский настоял на возвращении в Петербург некоторых частей старой Императорской гвардии. Однако это был политический вопрос, и царь, который в то время был сильно обеспокоен убийством Распутина, просто посмеялся над его предложением.

Протопопов был тем человеком, которого нужно было убеждать, поскольку он один мог вмешаться в такие меры в качестве Министра Внутренних Дел. Однако эти разговоры не привели ни к каким практическим выводам, Протопопов даже сказал, что, по его мнению, любую толпу, как бы она ни была разъярена, всегда можно уговорить перейти на свою сторону, стоит только схватить быка за рога. Однако он поговорил с императором и получил его согласие на переброску войск. Когда Протопопов разговаривал с генералом Хабаловым, тот сказал ему, что в Петербурге нет места для размещения таких войск, и Протопопов не настаивал. Мурза считал, что назначение Протопопова Министром Внутренних Дел было большой ошибкой. Фактически он был арестован Керенским при Временном правительстве, а затем убит в тюрьме, когда большевики пришли к власти. Штюрмер также был убит большевиками.

Генерал Рузский вернулся с Дмитрием Шереметевым в свой штаб в Пскове. Помню, много лет спустя в Париже, как его жена Домна сказала, что мне обязательно надо посетить прекрасный средневековый город Псков. Я спросил, почему Псков, а не Москву или Санкт-Петербург, поскольку, казалось, у меня вообще не было шансов когда-либо посетить коммунистическую Россию. Однако я посетил Псков с Павлом и Варварой Епанчиными в 2000 году и, конечно же, не пожалел об этом.

Конечно, опасения моего дедушки Алексея Бобринского были абсолютно оправданы, и одним из шагов Временного правительства в марте 1917 года стал арест нескольких бывших царских министров. Новым министром юстиции в то время был Керенский. Дед хорошо знал его, поскольку они вместе служили в Третьей Думе с 1907 по 1912 год, и разговаривал с ним по телефону сразу после революции. Керенский сказал ему, что он не намерен его арестовывать, но что ему было бы целесообразно временно покинуть Петербург. Дедушка последовал этому совету и через три недели уехал в Кисловодск, где снял дачу. Туда к нему присоединился Мурза с женой и дочерью, поскольку 13 сентября он также покинул столицу, легко получив отпуск из армии, как это сделали в то время многие другие офицеры. Он добавляет, что они путешествовали с роскошью, даже не пересаживаясь на поезд, поскольку воспользовались услугами Compagnie Internationale des Wagonslits, автомобили которой были национализированы почти сразу после февраля 1917 г., без выплаты какой-либо компенсации компании.

…В 1917 году Украина вновь появилась как отдельное от России образование. Это отразилось на нашей семье, поскольку наша основная собственность находилась в Украине и обеспечивала большую часть семейных ресурсов как Миклашевским, так и Бобринским.

Жизнь в Кисловодске поначалу была очень приятной: теплый и здоровый климат, обилие еды и хорошее жилье. Однако ситуация быстро ухудшилась, поскольку солдаты начали покидать фронт и возвращаться в Россию. Они захватили местную администрацию и установили в этом районе Советскую власть, последствия которой описаны в книге Луизы Патен.

Дед Бобринский не выдержал долго этой праздной жизни и вернулся в Петербург, а оттуда в Смелу, находившуюся под немецкой оккупацией. Сахарные заводы работали, и немцы платили за необходимый им сахар. Цена была очень низкой, но таким образом дедушка мог, по крайней мере, получить немного денег. Мать (Екатерина Миклашевская) рассказывала мне, что в то время он и его братья обсуждали возможность перевода денег или ценностей в Германию, но отказались от этого, потому что это было бы непатриотично.

Ситуация изменилась в 1919 году после ухода немцев в ноябре 1918 года, и Украина стала полем битвы между недолговечным украинским правительством, коммунистами и белыми армиями генерала Деникина. Дедушке удалось тогда даже перевести немного денег моему отцу, но осенью 1919 года он сам стал беженцем и едва успел добраться до Одессы, откуда ему с большим трудом удалось эвакуироваться в Константинополь, а затем в Италию и Францию.

Бабушка, Надежда Бобринская уехала в Париж, где у нее была квартира, как только после капитуляции Турции открылся проезд через Константинополь, но вернулась на Кавказ в апреле 1919 года, привезя из Франции очень нужную одежду для моего отца и его семьи. Однако она снова уехала, вероятно, в июле 1919 года, чтобы помочь организовать медицинскую часть для казачьего отряда к востоку от Каспийского моря, но умерла от тифа в форте Александровск в апреле 1920 года.

Дядя Мурза работал в британской миссии на Кавказе, а затем был переведен ими в Батум в мае 1919 года и в конечном итоге оказался военным атташе русской миссии в Стокгольме, где получил известие о смерти своей матери. Посольство перешло в руки красных после того, как некоторое время спустя шведы признали советское правительство.

В Константинополе, после того как ему сообщили о смерти бабушки, дед Алексей Бобринский женился на Раисе Петровне Новиковой, от которой у него родился сын Николай, которого прозвали Помпиком, так как он, по-видимому, был зачат в этих краях. Дедушка некоторое время жил в Италии, прежде чем приехать в Ниццу, а затем уехал в Грасс, недалеко от Ниццы, где и умер в 1927 году в возрасте 75 лет.

Бабушке Бобринской повезло не так, как нашей семье. Ее последняя попытка помочь Медицинской организации Белой Армии или Белому Кресту описана в этом письме ее сыну, дяде Алексею (Мурзе) Бобринскому из форта Александровска (ныне Форт-Шевченко в Казахстане). Дядя Мурза был тогда помощником военного атташе императорской русской миссии в Стокгольме.

Судя по всему, ее казачий отряд был захвачен красными вскоре после написания этого письма, и мы знаем, что бабушка умерла от тифа 20 марта 1920 года. Можно предположить, что после захвата Форта Красной Армией эффективной медицинской помощи бабушке не было.

Это письмо было написано на английском языке, только слова, выделенные курсивом, в оригинальном тексте были на русском языке.

Форт Александровск

1 марта 1920 г.

“Котик, моя экспедиция в Гурьев закончилась полным провалом. Информация по Ростову была настолько неточной, что я ожидала найти линию огня где-нибудь в окрестностях Уральска. Приземлившись в Гурьеве, мы узнали, что большевики только что захватили Калмыкову. (На полпути между Уральском и Гурьевым и стремительно продвигались к Гурьеву).

Мы пробыли две недели в Гурьеве, а затем начали эвакуацию вдоль побережья до форта, где находимся сейчас; та эвакуация была настоящим кошмаром; никто никогда не видел ничего подобного. Нам пришлось пройти около 900 верст безводной, голодной (для верблюдов) пустынной земли. Мы выехали из Гурьева 31 декабря и вошли в форт 15 февраля.

Земля первой части пути была очень тяжелой: мутная и большие пространства с соленой водой, которые приходилось преодолевать. Но через некоторое время дела пошли гораздо хуже: нам пришлось взбираться на очень крутой подъем и несколько дней идти напрямик через Мангышлакское плато. Холод был сильный, к тому же мы попали в ужасную песчаную бурю.

Всю дорогу мы спали под открытым небом, так как палаток у нас не было, и за целый месяц я не мыла ни одной части тела. Восхождение напомнило мне фотографии Суворова в Альпах. Когда наступала ночь, мы больше всего беспокоились о том, доберемся ли мы до места, где есть что-то вроде травы для верблюдов и снег, заменяющий воду.

Наша еда была очень скудной; мы ужасно недоедали, но почти не задумывались об этом, настолько важнее был вопрос о верблюдах. Гибель верблюдов означала смерть в пустыне. И эта беда была уже близко во второй половине путешествия. Мой верблюд уже совсем сдавался, едва мог переставлять ноги. Вся наша группа была сформирована заранее, и у нас не было особой надежды на спасение, так как верблюдов больше не было.

Вдруг, как в сказке, вдалеке появляется атаман Уральского войска со своими людьми и спасает нас с Исаком. Последние пять-шесть дней я путешествовала под конвоем его войск и чувствовала себя гораздо комфортнее. Сначала мы последовали в округ Волжского отряда, где дела обстояли хуже. Ночи были ужасными. Каждую ночь можно было слышать, как больные кричали: «Я замерзаю, я замерзаю»; потом крики прекращались, и по утрам всегда было несколько трупов. Множество людей, как больных, так и здоровых, замерзли насмерть. У одной из наших медсестер были отморожены обе ноги до колен, и она умерла от заражения крови; ампутировать было уже слишком поздно.

Другим сестрам вчера здесь отрезали пальцы. В числе пострадавших и Исак: обе ноги у него отморожены и, возможно, придется отрезать большой палец на правой ноге. Пока он не отморозил ноги, Исак был достоин восхищения; работал, помогал, приносил пользу везде, где только мог. Он стал всеобщим любимцем.

Но с тех пор, как он отморозил ноги, он стал совершенно невыносим: он отказывался делать малейшее дело, даже если оно не мешало его ногам: «О мои ноги! Я без ног! Я не доберусь живым до Форта!». Ты можешь понять, как ужасно неприятно было слышать такие вещи, особенно в тяжелых условиях. Сейчас он находится в больнице.

Прибыв в форт, я обнаружила, что мой пункт снабжения продовольствием и одеждой здесь прекрасно работает. Только я и сестры высадились в Гурьеве; остальной состав остался на борту с нашими припасами, которые из-за льда не удалось выгрузить. На следующий день лодка внезапно ушла из-за боязни застрять во льду. Здесь мы кормим беженцев и отступающие войска, которые, кажется, все едут в Петровск, где мы будем следовать за ними.

Из Петровска, если будет работать железная дорога, я поеду в Кисловодск и Екатеринодар со своим докладом в Белый Крест. А потом я начну работать, чтобы добраться до тебя. Мне очень хочется увидеть тебя и моего очаровательного крестника, но особенно тебя, мой дорогой. Год назад я только мельком видела тебя, а теперь мы снова расстались. Это похоже на иронию судьбы - всегда быть разлученной с тобой, хотя мое единственное желание - быть вместе.

Сложно с деньгами и разрешениями. Одновременно с этим письмом я напишу Саку и Каменке. Возможно, они снизойдут и устроят для меня все необходимое. Просто сейчас у меня около 50 тыс. в Компанейце. Но что такое 50 тыс.? Вероятно, что-то вроде 29 или 30 фунтов. Ты можешь помочь мне? Бесполезно беспокоиться о разрешениях, если у меня нет денег на поездку.

Дела на деникинском фронте, кажется, становятся немного светлее, и люди думают, что он останется хозяином Северного Кавказа. В таком случае я смогу остаться в Кисловодске, если Катя и Домна будут там и будут ждать известий от тебя, Сака и Каменки. О своих дочерях я ничего не знаю с тех пор, как уехала из Ростова в ноябре.

Кончики моих пальцев обморожены. Это единственный ущерб, который мое старое тело получило во время этого ужасного путешествия. Шуба Наташи положительно спасла мне жизнь.

Здесь мне вполне комфортно. У меня есть маленькая уютная комната, и каждое утро я принимаю ванну. Один из четырех наших медбратьев-мужчин спит у входа вместо Исака, который находится в больнице, и приносит все, что мне нужно для нашего перевязочного пункта, который находится в доме напротив меня. Я ела превосходную севрюгу (разновидность осетра) и дикую утку, которую киргизы отстреливают верст за пятнадцать отсюда.

Хлеба здесь очень мало, но не для нас, у которых еще есть приличный запас муки. Цена вещей просто невероятная: бутылка молока (достается с большим трудом) 50 р., овца 4000 р., свежая рыба 80 р. за фунт и т. д.

Но думать обо всем этом очень скучно. Все мои мысли обращены к тебе. Слезы наворачиваются на глаза при мысли о том, что я увижу тебя. Но когда, когда это будет? Я с трудом могу поверить, что такое блаженство возможно. Если бы я могла найти лодку, которая доставила бы меня прямо из Новороссийска в Стокгольм, не заезжая к Икушочке... но не стоит давать волю таким диким мечтам.

Если мне удастся присоединиться к тебе еще через год, я надеюсь, что буду довольна. Хватает ли тебе денег на жизнь? И откуда они берутся? Сак сделал для тебя какие-нибудь приготовления? В письме, которое я получила из Стокгольма, ты не упомянул финансовые вопросы; второе (9 октября) пришло ко мне незадолго до моего отъезда, и с тех пор я ничего о тебе не знаю.

Я полагаю, что лучший путь для твоих писем - это, как обычно, Татищев, если только я не приеду на Кавказ за переменами (sic). Это письмо отправляется майору О'Брайену, главе британской миссии, который покинул Гурьев одновременно со мной. Дай Бог тебе здоровья, Наташе и детям. Я думаю, недели через две мы поедем в Петровск».

Наконец, нужно рассказать о самой Екатерине Бобринской, супруге Ильи Михайловича Миклашевского.

Владимир Зунузин. Портрет Екатерины Алексеевны Бобринской

Первое время после венчания Екатерина Алексеевна часто общалась с семьей Миклашевских и родителями Ильи, которые сняли в Санкт-Петербурге целый этаж по адресу Большая Конюшенная, 5. Сюда же перевезли многие предметы искусства, старинную мебель из родового имения «Беленькое».

В петербургской квартире Миклашевских. Слева направо: Надежда Александровна Бобринская (мать Екатерины), Татьяна Михайловна Гагарина (ур. Миклашевская), Анатолий Анатольевич Гагарин («дядя Тока»), Екатерина Алексеевна Миклашевская (ур. графиня Бобринская), Илья Михайлович Миклашевский, Константин Михайлович Миклашевский, Ольга Николаевна Миклашевская (ур. Тройницкая), Вадим Михайлович Миклашевский, Татьяна Михайловна Гагарина (ур. Черткова). Фото 1909 г.

Видимо, молодые Илья и Екатерина не хотели жить с родителями Бобринскими в их дворце на Галерной улице. Съемная квартира Миклашевских их тоже не устраивала. Поэтому уже в 1910 г. они сняли жилье на улице Сергиевской, 51, в доме А. Г. Копанова.

В 1909 году в семье Миклашевских родился первенец, названный в честь дедушки Миклашевского Михаилом, но он умер в младенчестве. 5 февраля 1910 года в Петербурге родилась дочь, названная в честь бабушки Бобринской Надей. Следующий малыш, родившийся в 1911 году и снова названный Михаилом, умер в младенчестве. В 1913 году еще одна попытка закончилась неудачно – новорожденный Алексей умер. И только сын Георгий, родившийся 25 марта 1915 года, выжил. Однако он был очень болезненный мальчиком, и мать решила подлечить его морским воздухом. Нижние две фотографии сделаны в Финляндии, на берегу Финского залива в 1916 г.

Слева направо: неизвестный, Екатерина Алексеевна Бобринская, дочь Надя, граф Гудович. Лето 1916 г.

Слева направо: неизвестный, граф Гудович, Екатерина Алексеевна Бобринская, дочь Надя.

Лето 1916 г.

К середине 1916 года мать (Екатерина Бобринская) оставила Санкт-Петербург и отправилась в Кисловодск на Кавказе, потому что влажный воздух Санкт-Петербурга был вреден для Георгия, которому тогда было приблизительно 18 месяцев, и его здоровье было очень слабым. Она возвратилась в Санкт-Петербург вместе с отцом в ноябре, но потом снова уехала в Кисловодск в начале декабря.

Молодая английская девушка, мисс Доу, которой тогда было 22 года, приехала в Кисловодск в начале октября в качестве английской гувернантки Нади. Она даже вела домашнее хозяйство, когда мать находилась в Санкт-Петербурге с 21 ноября до начала декабря. Тогда они возвратились в Санкт-Петербург для празднования Рождества. Мисс Доу, вернувшись в Англию, опубликовала воспоминания о России «Rosamond. E. Dowe. Memoirs of an English Governess in Russia. 1914-1917». От мисс Доу мы имеем описание тогдашней счастливой и беззаботной жизни в Кисловодске:

«В конце сентября 1916 г. я оставила Толстых и, прибыв через три дня в Кисловодск на Кавказе, взялась за воспитание маленькой шестилетней Нади Миклашевской, дочери армейского полковника, бывшего на фронте. Мать Нади и ее сестры были большими англофилами. Обычно они жили в кавалерийских казармах для женатых офицеров в Петрограде, в прекрасной квартире около Думы и некоторых садов, но поскольку их мальчик был слаб здоровьем, они ездили на юг, чтобы избежать влажной осени «Северной Венеции», куда мы возвратились после Рождества, когда выпал снег, и погода была солнечной, хотя и очень холодно.

Обложка книги воспоминаний Розамунды Доу

В Кисловодске было тепло и солнечно, и меблированная вилла была на холме выше курортного города. Мы каждый день гуляли в парке, что был выше нас, и видели, что снег укрыл горы на горизонте на уровне Эльбруса, самого высокого пика Кавказских гор. Я часто покупала белый виноград у бродячего торговца в парке за несколько копеек килограмм. У Нади было несколько книг Беатрис Поттер, которые давали мне материал для чтения примерно на полчаса ее ежедневного отдыха после обеда, пока я не выучила их наизусть, и когда пыталась менять слова, то Надя поправляла меня, поскольку знала их очень хорошо.

Затем Мадам (жена Миклашевского, графиня Екатерина Бобринская) возвратилась в Петроград и оставила меня ответственной за домашнее хозяйство. Все слуги знали свою работу, и моей единственной дополнительной задачей было каждый вечер брать интервью у шеф-повара, когда он приносил мне для проверки книгу меню на следующий день. Я не могла прочитать его письмо, но должна была притворяться, что могу. Спрашивала о каждом определенном блюде, и когда он объяснял, я говорила, что барышня (Надя) это не любит и предлагала альтернативу, которую она и я любили.

Две сестры Мадам были, как она, англофилами, так же как их мать, Графиня Бобринская, и все говорили на прекрасном английском языке, в том числе и их молодые дочери, которые также имели английских гувернанток. Моя одежда выглядела более русской, чем их, и я вынуждена была купить зимние пальто и костюмы в Самаре, тогда как эти три сестры всегда носили английские, пошитые на заказ костюмы и шляпы Reslau, купленные в английском магазине в Петрограде. Графиня всегда покупала английские вечерние платья для Нади, а мне поручали разрабатывать дизайн ее повседневных платьев.

После Рождества мы возвратились в Петроград. Зима к тому времени уже наступила. Снег обычно ложился в ноябре, лежал до конца марта, и для меня было странно не видеть на улицах никакого транспорта кроме трамваев. В городе, в парках снег был очень плотный.

Рельсы для поездов и фонарных столбов были проложены прямо по льду Невы около Литейного моста, и перед тем, как отправиться на ежедневные прогулки в близлежащие сады, мне приходилось натирать щеки и подбородок Нади гусиным жиром, чтобы она не обморозилась. Все обычно носили стеганое длинное пальто или меховое, меховую шапку и муфту, а также войлочные сапоги поверх обычной обуви, а также одевали более теплое нижнее белье, а все дома имели двойные стекла и центральное отопление, а двери тоже двойные».

4-е: В 14:00 я уехал в Петроград.

7-е: В 12.30 пополудни я достиг Царского Села.

9-е: Утром мы отправились в Петроград.

14-е: Я прибыл в Петроград после сообщения о болезни моего отца.

20-е: Полк начал движение.

28-е: (понедельник) Мой отец умер в 4:00.

10-е: Пасха.

11-е: Покинул Петроград.

8-е: Я получил разрешение на отпуск. Я достиг Клевани на санях, оттуда на машине в Ровно, где ночевал в отеле «Рим».

9-е: В 7.16 я оставил Ровно поездом. Ужасная давка, все вагоны переполнены.

12-е: В 5.30 пополудни я достиг Кисловодска. Погода прекрасная, днем весьма тепло.

21-е: В 7.30 пополудни я уехал с Катей в Петроград.

24-е: В 11.45 утра мы достигли Петрограда.

3-е: Оставил Петроград, чтобы возвратиться в полк, с Катей до Киева.

5-е: Выехал из Киева в 8.30.

Из воспоминаний мисс Доу :

«После Рождества 1916 г. мы вернулись в Петроград, где вскоре очереди за хлебом стали такими длинными, что они часто превышали запасы в магазинах, где я слышала недовольство и ворчание. Это была не шутка — стоять в очереди в метель, как когда-то я делала для тети. У семьи Миклашевских была служанка, которая проводила дни в очередях, и ей приходилось ходить через весь город, чтобы купить детям молока, но хотя наше меню стало менее разнообразным, наша семья никогда не терпела лишений. Мы жили совсем рядом с Думой, на Захарьевской, где тогда кипела жизнь, но так как я была занята ежедневно с 8.30 утра до 7.30 вечера маленьким ребенком, я ничего этого не видела. Кроме того, наша улица каждый день была заполнена войсками, проходившими муштру для подготовки к фронту.

Однажды вместо того, чтобы слышать ровный топот марширующих солдат на улице возле нашей квартиры, я услышала выстрелы и громкий ропот недовольных голосов и, выглянув из окна детской, увидела солдат, в беспорядке стреляющих в воздух! Надя весело играла, я вышла в коридор нашей квартиры, где увидела трех очень молодых офицеров, которые пользовались нашим телефоном и спрашивали инструкции, как справиться с солдатами, которые отказались подчиняться их приказам. Они выглядели такими встревоженными, что мне стало их очень жаль. Это было началом революции в 1917 году. Я не могла выводить Надю на прогулки и чувствовала себя очень неловко из-за того, что будет дальше. С крыш домов полиция открыла стрельбу из пулеметов, чтобы разогнать толпу, собравшуюся на улицах. Армии было приказано стрелять по людям, но она отказалась. Полицию ненавидели, поэтому разъяренные толпы поджигали полицейские участки; пожарные бригады не смогли их потушить, и вскоре здания превратились в почерневшие скелеты с длинными сосульками, свисающими с карнизов, с зияющими оконными рамами и дверными проемами. Было страшно видеть, как толпы людей бегут на улице, когда по ним стреляли пулеметы, как падали раненые, а вытекающая кровь окрашивала снег.

Когда все, казалось, успокоилось, и я освободилась, я накинула на голову шаль, как крестьянка, и смешалась с толпой, чтобы почувствовать, что происходит. Керенский был избран на пост командующего. Император вернулся с фронта, присоединился к своей семье в Царском Селе и отрекся от престола в пользу своего сына, 12-летнего Алексея. Дума была распущена, набрано ополчение, полиция собрана и отправлена на фронт (народ называл их «фараонами»). Однажды я услышала шум в нашем зале, пошла посмотреть, в чем дело, и обнаружила, что двое солдат раздевают кого-то, кого я приняла за женщину, но это был полицейский в целой куче нижних юбок! Солдаты встречали поезда с фронта и отбирали оружие у офицеров. Однажды я увидела простого парня с двумя шашками, по одной на каждом плече, ведущего рядом с собой жалкого запуганного полицейского. Кто-то из толпы крикнул: «Отрубить ему голову», и мне стало дурно от этой мысли, но, к счастью, мальчик сдержался и просто ухмыльнулся. Ополчение состояло в основном из студентов, они захватили машины и разъезжали на них, причем снаружи на обеих подножках тоже были люди. Они беспорядочно стреляли из винтовок, что казалось очень опасным, но выглядели они достаточно счастливыми.

Когда через несколько недель стрельба стихла, и трамваи снова начали ходить, то люди забирались в них и цеплялись снаружи, как гроздь винограда или рой пчел. В России нужно было заходить сзади, проходить через вагон и выходить спереди, заплатив кондуктору, когда вы его увидите. Из-за толпы это часто было совершенно невозможно, но никто не возражал. Однажды, оценивая, как я могу войти в переполненный трамвай, два крепких русских солдата, стоявших на ступеньке, пригласили меня присоединиться к ним, и каждый обнял меня, чтобы поддержать, так что я чувствовала себя в достаточной безопасности и была рада поездке, поскольку мне еще предстояло пройти некоторое расстояние. Когда я сошла и поблагодарила их, я отдала им деньги за проезд и попросила передать их кондуктору, когда они его увидят. «О, не беспокойтесь», - сказал один, - «вам не нужно платить, теперь у нас свобода». «О, нет», — сказала я, - «я англичанка, мы в Англии свободны, но все равно платим за проезд в автобусах и трамваях». Что касается трамваев, то многие люди, которые не могли попасть вовнутрь, ехали наверху или на буферах, и было много аварий.

Затем была колоссальная работа по захоронению всех жертв, которые произошли на улицах. Было очень холодно, так что земля все еще была промерзшей на глубину пяти или шести футов, поэтому было решено взорвать огромные братские могилы на открытом месте под названием Марсово поле, и в один прекрасный день образовалась очень длинная процессия солдат, несущих гробы, покрытые алой тканью, по улицам к этому месту. Все эти гробы были закрыты, что противоречило русскому обычаю оставлять крышки открытыми до момента перед захоронением.

После этих публичных похорон все немного успокоилось, и стрельбы больше не было. Люди казались счастливее и гораздо более беззаботными. Я видела, как сани, нагруженные мешками муки, везли в пекарни, которые, как говорили люди, хранились в церковных склепах, но, конечно, у меня не было возможности проверить истинность этого слуха. Временное правительство во главе с Керенским пыталось навести порядок в хаосе, но было так много интриг и неразберихи в ведении войны — солдаты дезертировали, офицеры потеряли контроль над своими людьми, не хватало боеприпасов.

Итак, зима прошла, наступила весна. Пасха, которая в 1917 году выпала на 17 апреля, является величайшим русским праздником, и мы устроили вечеринку для Нади, чтобы покрасить яйца, а не искать спрятанные, как это принято у нас. Повару было приказано сварить вкрутую несколько дюжин, но когда мы и гости-дети начали их красить, одно разбилось, и я обнаружила, что они не были сварены, поэтому я позвал дворецкого, чтобы он вынес их, чтобы сварить вкрутую. Детям понравилась эта работа, и они забрали домой то, что сделали для пасхального стола.

В православных церквях с 10 часов утра и в течение трех часов проводится долгая впечатляющая служба, когда человек стоит, держа зажженную свечу, пока скрытый хор прекрасно поет, без сопровождения какого-либо органа или инструмента, а местами перемежается сольными песнями, которые поют священник и дьякон (оба с распущенными до плеч волосами). Всего за полчаса до полуночи гроб выносят из церкви на плечах мужчин и обносят вокруг здания три раза, а затем вносят и показывают пустым, как раз в полночь, когда священник поет вслух «Христос воскресе» и целует помощника священника или дьякона три раза в разные щеки, и ему отвечают «Воистину воскресе». Затем каждый в общине поворачивается к своему соседу, так как все стоят (в православной церкви нет мест), и делает то же самое, салютуя и целуя. Затем после еще одного пения служба заканчивается. Возле церкви выстроилась очередь крестьян, каждый из которых нес тарелку или блюдо с пасхой, кулечком и тремя крашеными яйцами; все ждали, когда священник благословит их кропилом, опущенным в чашу со святой водой.

После семи недель так называемого Великого поста на столе появляется множество холодных закусок, большое количество разноцветных сваренных вкрутую яиц, пасха в форме обелиска из творога и сливок с несколькими изюминами, приправленная ванилью с буквами X.В. сбоку, что означает «Христос воскрес», обычное приветствие в день Пасхи, и кулич, который является очень простым пирогом с изюмом. Затем мы вернулись домой около часа дня на эту прекрасную трапезу, перед которой каждый человек взял крашеное яйцо с центрального блюда и приветствовал другого пасхальным приветствием и тремя поцелуями. Каждой из девочек подарили маленькие яйца из серебра, золота, эмали или драгоценных камней, которые они добавили к цепочке из них с прошлых лет. Некоторые из них были изысканными, особенно те, которые были сделаны для императорской семьи знаменитым Фаберже».

26-е: Добрался до Петрограда в 5:00. В городе беспорядки.

27-е: Начался кошмар. Вспыхнуло восстание в батальоне Преображенского полка. На улицах стрельба, красные флаги. Наш автомобиль не выезжал.

28-е: Офицеры вынуждены сдавать оружие на улице. Частные дома разворованы. Революция достигает кульминации. Я не могу описать свои чувства. Полная анархия в армии. Я не выходил.

1-е: Я нахожусь в кратком отпуске в Петрограде. Я получил телеграмму от Хана Нахичеванского с поздравлениями по случаю моего назначения командиром Уланского полка Ее Величества Императрицы Александры Федоровны, и вторую от генерала Абалешева, командующего 2-й Кавалерийской дивизией, с приказом мне принять командование как можно скорее.

2-е: Я отправился без оружия на митинг Армии и Флота на Литейный, где по распоряжению Временного Правительства офицеры должны были получать пропуск на право пребывания или права отъезда в армию. Вся огромная зала была полностью заполнена офицерами, представляющими все виды оружия. Очередь была бесконечна. Я ждал приблизительно два часа, пока не получил разрешение отбыть на фронт. Почти никто из солдат на улицах не отдает честь офицерам. Я решил отправиться завтра с Ливеном и Кантакузеном. Царь отрекся от трона. Ливену и Кантакузену задержали отъезд до 3-го. Я тоже так сделал.

3-е: Попрощался с матерью. Хотя солдаты офицеров не приветствуют, они не агрессивны. Мои нервы в ужасном, неописуемом состоянии. Я страдаю. Все наши офицеры (Кавалергардский полк), кто был в Петрограде, обращались ко мне. Я советовал им всем возвращаться в полк как можно скорее. Многие офицеры ходят по улицам с красным бантом, я такой не надевал.

4-е: Каким-то чудом я не был арестован, никто не отобрал у меня оружие, никакого обыска в моей квартире не было. Я уехал поездом в 5.50 дня. Неожиданно я получил место на станции, поскольку какой-то генерал продал мне свою бронь. Группа солдат-провокаторов была в поезде. На каждой станции они проводили митинги и говорили от имени представителей рабочих и солдат.

22-е: С 12 июля все отпуска запрещены. Это грустно, поскольку я рассчитывал на встречу с Катей в Киеве 1 июля.

21-е: Днем я намереваюсь пойти в штаб дивизии. Вчера я продал Ксанфа Арсеньеву за 1 200 рублей. Днем пошел в штаб дивизии. Маслов ничего не знает о переменах; он посоветовал мне продолжить отпуск. Я решил уехать завтра.

22-е: Около 9:00 я уехал в отпуск на бричке на станцию Сочоволия. Здесь никто не мог мне сказать, когда прибудет поезд. Я ждал. Поезд прибыл после 21:00, грузовой поезд.

23-е: Я достиг Шепетовки около 4:00. После 8:00 я пошел в штаб Кавалергардского полка, который расположен здесь. Я встретил нового командующего, князя Елецкого. Поехал дальше. В Фастове я сменил вечерний поезд на прямой автомобиль на Кавказ. Я был в маленьком купе с Иваном Орловым, который был очень приятен.

25-е: Мы прибыли в Кисловодск около 3:00. С трудом попал на дачу моей семьи; разбудил всех, кроме сторожа.

26-е: Идет дождь; сыро и грязно. Много друзей. Довольно паническое общее настроение. Слухи о погромах.

27-е: Хорошая погода. Можно расслабиться, потому что никто здесь почти никогда не видит "товарищей". Ходит слух о наступлении Корнилова. Всех очень волнует невероятное число абсурдных слухов.

31-е: В эти дни все беседы о Корнилове. В Кисловодске настроения оптимистические! Каждый хочет, чтобы заговор Корнилова удался, и не теряет надежду, несмотря на противоречащие свидетельства.

1-е: Вечером я получил телеграмму о вызове обратно в полк. Это невыносимо!

3-е: Я уехал в 12 полудня.

17-е: Я получил разрешение уехать в увольнение, но 19-го я должен остановиться в штабе Корпуса.

18-е: В 14:00 я выехал на телеге в деревню Мокрец, где я провел ночь. Хороший дом арендатора Сангушки, очень дружелюбного.

19-е: Я уехал в 9.30 утра и достиг штаба дивизии в деревне Клембовка приблизительно в 11.30 утра. Ночь провел в штабном вагоне по дороге к станции Пузырки, где я ждал поезда до 12.30.

21-е: Я прибыл в Киев около 8:00.

…Отец в октябре получил отпуск, чтобы посетить свою семью в Кисловодске, где он присоединился к ней. Он не возвратился в армию, поскольку вся структура российской армии развалилась. Отец оставался в Кисловодске до сентября 1918 года. Мать возвратилась в Кисловодск в июне и не возвращалась больше в Санкт-Петербург. Она сняла дом на улице Российская, 35. Жизнь была спокойна до большевистского переворота октября 1917 года, и даже до 1918 года не было заметно ухудшения положения. Вот как Майкл Игнатьефф описывает Кисловодск того времени:

«Небольшой курортный город Кисловодск расположился в предгорьях Южного Кавказа между Каспийским и Черным морями. Там была миниатюрная железнодорожная станция, выкрашенная в синий и белый цвета, круглый концертный зал и россыпь домов отдыха, вилл и отелей, сгруппированных вокруг минеральных нарзанных источников, известных по всей России своим восстанавливающим эффектом на больную печень и пищеварение. Лето 1917 года было не похоже на другие лета. Кисловодск был лихорадочным, пылающим, как туберкулезный больной. Нефтяные бароны с русских нефтяных месторождений в Баку в 200 милях к юго-западу мчались в своих экипажах по бульварам, обсаженных тополями, их пьяные кавказские охранники стреляли из револьверов в воздух. Гранд-отель был переполнен ранеными офицерами, потягивавшими нарзанную воду и проходившими электротерапию у светских врачей. Вверх и вниз по покрытым решетками дорожкам Виноградной аллеи, главной набережной города, прогуливающиеся офицеры и их дамы делали вид, что они не беженцы, а на отдыхе. В то время еды было в изобилии. Сады и пшеничные поля Южного Кавказа были богаты и обильны. Новости о нехватке продовольствия, грабительских бандах дезертиров и забитых железных дорогах дальше на север достигали Кисловодска, как будто с далекой планеты»

Это был, вероятно, один из самых трудных периодов в жизни моей матери, особенно период с сентября 1918 до 20 января 1919, когда она жила под режимом большевистского террора с двумя маленькими детьми и отделилась от моего отца.

С другой стороны, появилось много новых друзей в те трудные времена, а старые дружбы стали более крепкими в условиях испытаний. Многие из этих связей продолжались последующие годы в эмиграции.

Одной из них была связь с семьей генерала Врангеля, которая позволила Наде чувствовать себя как дома в русском обществе в Си Клиффе (Sea Cliff), штат Нью-Йорк, когда они поселились там в 1950 году. Генерал Врангель умер в Брюсселе в 1928 году, но его жена и дети переехали в США и там оказали нам большую поддержку. Семья подружилась также с Майклом Хартманом, отец которого был с моим отцом в Баталпашинске, в то время как их жены оставались в Кисловодске. Хартман и его жена Мика стали близкими друзьями Нади в Си Клиффе.

Наконец, семьи Бурсак и Щербатовых, особенно Кира Бурсак, позже Blackwood, которая была близким другом моей матери и в Кисловодске, и позже в Ницце, и чей сын Владимир Бурсак (прозвище Фошка) был одного возраста с Георгием, а дочь Киры Блэквуд была моей ровесницей. Они и Щербатовы продолжали быть богатыми на Ривьере благодаря наследству Хьюза. Кира Блэквуд и княгиня Галя Щербатова были сестрами, урожденными Хьюз, и их семья владела большей частью огромных угольных шахт в Донецком бассейне в восточной Украине, которые были потеряны во время революции, но, как международные промышленники, они все еще имели весьма существенные активы в Англии.

Они обеспечили Георгию и мне прекрасное знакомство с английской культурой и оказали большую помощь в нашей будущей карьере, особенно моей. В 1949 году Владимир Бурсак был секретарем IATA Traffic Conference No. 2 (конференция Международной ассоциации воздушного транспорта IATA) в Париже и нанял меня в IATA в то время, когда во Франции было очень трудно найти работу, а позже, отчасти из-за моего английского аристократического акцента, это открыло для меня судьбоносную возможность переехать в Монреаль в 1954 году и начать там карьеру финансового аналитика.

По этим причинам я включил сюда несколько подробностей о Кире Блэквуд и Гале Щербатовой в Кисловодске, а также некоторые выдержки из книги Луизы Патен (Louise Patin) о жизни в 1918 году. Могу добавить, что дети Щербатовых, Мишель и Галя, были одними из моих лучших друзей-подростков, и мне очень нравилось, когда меня приглашали на вечеринки на их роскошную виллу «Александра» в Каннах, где я оставался на ночь.

Воспоминания Луизы Патен

«14 января 1918 года. Иностранцы теперь настоящие пленники в России. Транспортные компании больше не принимают русские деньги, а у большинства иностранцев нет других денег. Поставки дорожают с каждым днем. Сегодня один старый армянин запросил 60 франков за ремонт резиновой подошвы на ботинке, мелочь, но теперь все так.

В Петрограде происходят массовые убийства. Здесь каждую ночь в частных домах происходят вооруженные нападения, и, как я слышала, кто-то сказал, на это обращают не больше внимания, чем на пение птиц. Каждый вечер мы думаем: не наступит ли наша очередь сегодня ночью?

21 января. Солдаты и казаки теперь объединились против кавказских горцев. Кажется, последние всегда жили в хороших отношениях с казаками.

22 января. Город полон пьяных солдат, которые врываются в частные дома для «обыска» без всяких ордеров на обыск, просто пользуясь правом сильного. В связи с этим я открыла черту русского характера: в аристократических семьях почти все дети говорят об этих поисках и как будто ждут их, как чего-то забавного: никакого возмущения, одно любопытство. А между тем условия, которые ставят бывшим офицерам их солдаты, просто ужасны, особенно для бедных. На соседней с нашей улице живет выгнанный солдатами гвардейский офицер; он занимает с семьей жалкую каморку и живет починкой обуви.

4 февраля. Нет сомнений, что русская революция, как и наша французская революция, есть дело рук масонов и была подготовлена в ложах. Огромная роль, которую сыграли евреи в настоящем событии, выбор эмблем, используемых большевиками для украшения своих красных флагов, отрицание всякой религии и преследование священников — все это многочисленные доказательства деятельности масонов в этой несчастной стране.

8 февраля. Теперь бесполезно ждать почтальона, их больше нет. Никакой почты, никаких новостей, ничего, кроме двухнедельных русских газет, привезенных сюда путешественниками.

13 февраля. Бесконечные очереди стоят перед банками; дворяне, бывшие министры, генералы, светские дамы общаются с богатыми промышленниками. Все, кто когда-то принадлежал к высшему обществу, теперь толпятся, чтобы получить 50 или 100 рублей, которые банк соблаговолит выдать им из миллионов, которые большинство из них доверили этим банкам. Солдаты, уличные мальчишки насмехаются над ними: «Эх вы, господа, теперь ваша очередь встать в очередь».

19 февраля. Теперь сюда прибыли красногвардейцы. На всех стенах расклеены листовки, в которых все офицеры, носящие эполеты, подлежат аресту (революционный комитет), поскольку эти знаки отличия отныне запрещены. Под этим предлогом в Киеве было убито 18 000 офицеров. Там тоже в листовках на стенах указывалось, что офицеры должны предоставить свои документы Совету и, когда они прибыли, все были уничтожены их собственным оружием.

13 апреля. Нехватка денег вынуждает бедных гвардейских офицеров соглашаться на самую черную работу. Они нанимаются за 10 рублей в день пахать огороды и ухаживать за коровами. Многие стали сапожниками. Я знаю генерала, бывшего командира Лейб-гвардии Гусарского полка, который теперь шьет обувь для своей семьи и своих друзей.

14 июня. Сегодня утром я проснулась, услышав ожесточенную пулеметную стрельбу. Казаки и горцы атаковали большевиков, которые засели в своих штабах в прежней больнице на Тополевой Аллее и Нарзанной галерее.

Перестрелка длилась весь день, и выстрелы артиллерии слышались в течение ночи до 9:00, когда большевики отбили обратно город и выгнали казаков. Это было первый раз, когда Шкуро вошел в Кисловодск. Он приехал, чтобы забрать свою жену, но не был достаточно силен, чтобы захватить город.

16 июня. Вчера был ужасный день. Большевики были единоличными хозяевами в городе и устроили репрессии. Каждый выстрел, который мы слышали, каждый винтовочный залп, разрывающий воздух, говорил об окончании чьей-то человеческой жизни. Затем я встретилась с родителями молодой княжны Гали Щербатовой (из английской семьи, она была женой Михаила, младшего брата моего работодателя), и они рассказали мне о драматическом приключении, героями которого были эти молодожены. Вчера в 8 утра несколько вооруженных людей пришли арестовать князя Михаила и отвезти его в Нарзанную галерею на расстрел. Его перепуганная молодая жена бросилась перед ними и сказала солдатам, что разделит его судьбу. Их повели в Нарзанную галерею, где они увидели ужасную картину: трупы только что расстрелянных людей покрывали пол, идти приходилось по крови, которая стекала даже по стенам, солдаты и пленные казаки кидались друг на друга, те, у кого есть оружие, стреляли в них или рубили своими саблями. Мужество двадцатилетней женщины не покинуло ее, и она крикнула командиру Красной гвардии, что ее муж невиновен и был арестован по ошибке. Одновременно ее родители связались с Советом (я думаю, что их большое состояние было важной помощью в то время). Председатель городского комитета согласился поговорить с главой Совета, который приказал, чтобы пару привели к нему.

Теперь перед домом Совета на Тополевой улице течет настоящий поток крови, и именно туда отвозят арестованных. После долгих дебатов председатель приказал их освободить. Сейчас 5 часов вечера.

19 июня. Почти в каждом доме были проведены обыски. Все военное снаряжение, нижнее белье, простыни, обувь, очки, садовые инструменты - все было изъято. У молодого офицера, которого мы знаем, не было ничего, кроме формы, из одежды остались только трусы и халат. Князь прислал ему рубашку и старые брюки. Поскольку в городе введено военное положение, выходить на улицу после 8 часов вечера запрещено, и мы проводим вечера в саду. Мы в числе счастливчиков, в нашем саду есть тенистые аллеи со скамейками, и он похож на парк в миниатюре, где можно в полной мере насладиться очарованием прекрасных июньских вечеров.

1 июля. Вчера юная княжна Гали Щербатова рассказала мне, что случилось с ее сестрой, муж которой был предводителем дворянства в Екатеринодаре. Большевики только что арестовали его, и, когда банда солдат уводила его на расстрел, другая банда ворвалась в дом, ломая мебель, и искала его жену, чтобы расстрелять ее вместе с мужем. Бедная женщина пропала бы, если бы не сообразительность старой девы, которая накинула ей на плечи шаль, повязала на голову платок, завязала на поясе фартук и дала свои собственные очки. Одетая в это платье, она смешалась с другими слугами и наблюдала, как грабят ее собственный дом. Дрожа всем телом и полумертвая от страха, она услышала ужасный спор между большевиками и няней ее детей. Солдаты хотели схватить бедных малышей, мальчика в возрасте 3 лет и девочку в возрасте 2 лет, и поместить их в пролетарский детский дом. Медсестра героически защищала их, сказав, что никому их не отдаст, и, поскольку у них больше нет родителей, она будет растить их сама. Она говорила так убедительно, что спасла детей. В это время мать наливала солдатам напитки, стараясь, чтобы они не заметили, как дрожат у нее руки. Ценой огромных усилий ей удалось сбежать в тот же вечер, все еще переодетой, как была, и ее увез крестьянин на своей телеге. Так она воссоединилась со своими родителями, чтобы дождаться того времени, когда сможет вернуться к своим детям. Они забили ее мужа прикладами ружей еще до того, как добрались до места, где его должны были расстрелять.

6 августа. Моя подруга-француженка, старая мадам Удин, рассказала, как живут те, кто раньше был беден. Она пошла навестить своего молочника и увидела, что в 7 часов утра семья сидит за столом, накрытым белой салфеткой. Они ели яйца, холодный ростбиф, помидоры, белый хлеб с маслом и пили чай с сахаром. Бедная старая француженка, которая два месяца голодала, не могла поверить своим глазам.

1 октября. В августе и сентябре город дважды переходил от белых к красным, которые теперь снова стали нашими хозяевами. Я была свидетелем эпизодов паники, когда толпы людей, принадлежащих к Белому движению, спасались бегством; женщины, дети, старики, бегущие и толкающие друг друга, исчезали в длинных очередях далеко между горами. Они бежали навстречу неизвестности - нападениям кавказских разбойников, голоду, ледяным ночам, изнурительным походам - и все это, возможно, для того, чтобы оказаться в деревне, населенной красными, которых в этих краях было довольно много.

Вечером после первой тревоги белым удалось отбить атаку красных, и беглецы, которые все еще находились недалеко от Кисловодска, смогли вернуться. Вернулась уверенность, и все выглядело довольно спокойным, когда произошло новое и ужасное нападение большевиков; они окружили город железным кольцом. С 8 часов утра до 14 часов дня винтовочная стрельба не утихала и сопровождалась грохотом артиллерии и треском пулеметов. В конце концов, красные одержали победу, и белые обратились в бегство».

(Это было, вероятно, временем, когда отец оставил Кисловодск со Шкуро. Мать не уезжала, вероятно, потому что путешествие по этим диким горным перевалам с двумя маленькими детьми выглядело слишком опасным. Затем Луиза Патен описывает, как была разграблена ее собственная резиденция, а принцессе Гали пришлось отдать свои кольца под угрозой, что в противном случае ей отрежут пальцы. Самой Патен пришлось отдать все свои деньги и раздеться для личного досмотра, но, к счастью, они не нашли того, что она прятала в чулках).

«Были развешены новые листовки, привлекающие множество читателей; они призывали пролетариев убивать священников, офицеров, дворян - всех врагов революции. Не очень обнадеживающий факт: семьи большевиков уезжают в большом количестве, и когда они уедут, останутся только солдаты и "буржуи", и что будет тогда? - Да хранит нас Бог! Эти постоянные обыски дома выводят из себя, у нас создается впечатление, что нам больше ничего не принадлежит. Ключи приходится оставлять на мебели. Если человек уходит ненадолго, он никогда не уверен, что по возвращении не найдет пустой дом. Такое случалось со многими людьми. Город представляет собой мрачное зрелище, большинство жителей ушли с белыми, почти все богатые дома забиты больными или ранеными солдатами. Лекарств больше нет, аптеки пусты или закрыты. Больные умирают в огромном количестве.

26 октября. Красные торжества по случаю годовщины революции уже прошли. Большевики используют эту возможность, чтобы увеличить грабежи. К Шидловским солдаты ворвались в дом около 22:00, чтобы заставить господина и госпожу Шидловских отдать все деньги, они пытали их и искололи вилками. Они оба в ужасном состоянии».

(Надя рассказывала мне, что Шидловские жили на верхнем этаже нашей виллы, и как мы были напуганы, когда их грабили, но в тот день они оставили нас в покое. Я помню, как она сказала мне, что наша няня забрала все наши вещи, а потом стояла перед своей дверью и кричала солдатам, что там только ее собственные вещи, и они не зашли).

«6 ноября. Красные обложили налогом все товары, в результате чего все продукты исчезли, а магазины закрылись. Больше нет никакого белого хлеба, молока, масла или фруктов. Пекарни остались открытыми, и людям приходится стоять в очередях по 4-5 часов, чтобы получить полфунта почти несъедобного черного хлеба, который советские власти соизволяют нам продавать. Кира Альбертовна, сестра принцессы Гали, уехала сегодня вечером, переодевшись крестьянкой, в телеге с картошкой. Один мужчина потребовал с нее крупную сумму денег за то, чтобы он вывез ее из города, и она отправилась в Екатеринодар, который сейчас удерживают белые, где она надеется найти своих детей.

28 декабря. Кира Альбертовна добралась до Екатеринодара, где обнаружила своих детей в добром здравии. Медсестра вышла замуж за генерала, который защищал семью Бурсак».

(Я передал все отрывки Патен, касающиеся Киры Блэквуд и Гали Щербатовой. Моя мама, должно быть, стала большой подругой Киры в Кисловодске и Ницце. Мне было велено обращаться к ней «тетя Кира»).

Екатерине Бобринской). 1918-1919 гг.

… Я глубоко обеспокоен, потому что до сих пор не получал от вас никаких известий. Хартман уже получил кучу писем от своего друга. Более того, я очень обеспокоен паникой, которая, по-видимому, произошла в Кисловодске вскоре после моего отъезда оттуда, и я надеюсь, что вы пережили ее. Мы живем здесь очень хорошо… За все годы моей службы я никогда не служил в штабе и сейчас не могу привыкнуть к мысли, что я больше не служу в боевом подразделении, и мне кажется странным, что у меня только кабинетная работа. Несмотря на все это, человек действительно испытывает чувство оживления, возвращаясь к своей хорошо знакомой рутине.

Меня продолжают удивлять относительно низкие цены. Представляете, десять отличных яблок, которых даже в Кисловодске не найдешь, стоят здесь всего один рубль. Вы знаете, как отправлять мне письма? Отнесите их в штаб-квартиру нашего филиала, которая, как я слышал, переехала из гостиницы "Московская" в "Нарзан I", и там передайте их Гоге, который отправит их, когда у него будет возможность.

С нетерпением жду вашего письма, чтобы узнать, как вы живете и что происходит в Кисловодске, откуда в последнее время поступало очень мало новостей. Здесь сейчас собралось некоторое количество беженцев из Кисловодска, которые ждут возможности отправиться дальше. Но пока Невинномысская не взята, это практически невозможно сделать.

Я пишу вам из совершенно неожиданного места и при совершенно неожиданных обстоятельствах. Если вы получили мою телеграмму, то уже знаете, что по прибытии в Минеральные Воды я представился Врангелю, который немедленно назначил меня офицером, исполняющим обязанности генерала для особых поручений. Мне выделили целое купе первого класса в штабном вагоне, где я отлично выспался, а на следующий день мы отправились в Прохладную на встречу с Ляховым, где я получил важное задание.

Вы знаете о стратегическом значении Грозного. И Деникин теперь озабочен тем, чтобы Грозный был занят частями Добровольческой армии до того, как его захватят англичане, которые тоже положили глаз на этот лакомый кусочек. Никто в штаб-квартире точно не знал, где находятся англичане и находятся ли они близко к Грозному или далеко от него. Врангель решил послать меня туда с отрядом, чтобы временно взять там власть в свои руки и вести переговоры с англичанами, если они появятся, но не дать им занять город с самого начала. Задание было трудным, но интересным. На выезде из Прохладной мне пришлось догонять отряд Покровского, который ушел далеко вперед. Я начал свое путешествие в поезде княгини Урусовой, который двигался в том же направлении. Войска продвигались так быстро, что не было времени наладить связь по железной дороге, и поезда отправлялись без телеграфной связи, по одноколейному пути с одним локомотивом, идущим впереди с предупреждением о том, что поезд находится в пути. Последний отрезок пути я проделал на бронепоезде, который вечером доставил меня на станцию в станицу Мекенскую, которую враг покинул только днем того же дня.

Железнодорожные станции на пути представляли собой ужасное зрелище: все они были завалены телами красноармейцев, больных сыпным тифом. Умирающие лежали между трупами и не получали помощи. На станции Мекенская мне сказали, что штаб Покровского находится в соседней станице, которая находилась примерно в трех верстах от станции, и я отправился туда пешком. Мне было предложено продолжить продвижение с этим отрядом до Грозного и, заняв его, взять на себя функции главнокомандующего городом и прилегающим к нему нефтедобывающим районом. В первый день нам не удалось взять Грозный. Товарищи окопались вокруг города и упорно сопротивлялись. Но ночью по какой-то причине Красная Армия оставила город, а на следующий день мы заняли его без боя. Вы не можете себе представить, с каким энтузиазмом нас встретили: толпы людей следовали за нашими войсками, произносились речи, они кричали «ура!». В тот же день я приступил к своим обязанностям управляющего городом, и мои приказы были расклеены на улицах. На меня свалилось решение очень и очень сложной задачи.