Надежда Ильинична Миклашевская и Епанчины в 1914-1920гг.

Надежда Миклашевская – дочь Ильи Михайловича Миклашевского и Екатерины Алексеевны Бобринской. Надежда родилась 5 февраля 1910 года в Петербурге. В этот год отец Нади уже командовал эскадроном Ее Величества Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны Кавалергардского полка. Мать, как и обе ее сестры Домна и Софья, имела почетное звание фрейлины Императорского двора.

Дедушка Нади со стороны отца по мужской линии – Михаил Ильич Миклашевский – был членом Государственного совета, гофмейстером Императорского двора и служил директором Английского клуба в Санкт-Петербурге. Дедушка со стороны матери - Алексей Александрович Бобринский – прямой потомок Екатерины II, один из богатейших землевладельцев Российской империи, член Государственной Думы, председатель Императорской Археологической комиссии.

Родители Надежды - Илья Михайлович Миклашевский и

графиня Екатерина Алексеевна Бобринская. 1908 г.

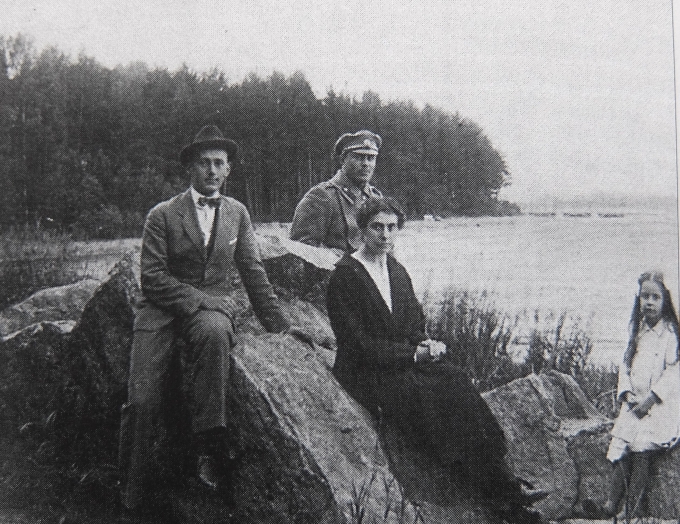

С началом войны отец отправился на фронт. Его дневник прекрасно описывает те дни. 25 марта 1915 года у Нади родился брат Георгий. Однако он был очень болезненный мальчиком, и мать решила подлечить его морским воздухом. Нижние две фотографии сделаны в Финляндии, на берегу Финского залива.

Слева направо: неизвестный, Екатерина Алексеевна Бобринская, дочь Надя, граф Гудович. Лето 1916 г.

Слева направо: неизвестный, граф Гудович, Екатерина Алексеевна Бобринская, дочь Надя.

Лето 1916 г.

К середине 1916 года мать оставила Санкт-Петербург и отправилась в Кисловодск на Кавказе, потому что влажный воздух Санкт-Петербурга был вреден для Георгия, которому тогда было приблизительно 18 месяцев, и его здоровье было очень слабым. Она возвратилась в Санкт-Петербург вместе с отцом в ноябре, но потом снова уехала в Кисловодск в начале декабря.

Молодая английская девушка, мисс Доус, которой тогда было 22 года, приехала в Кисловодск в начале октября в качестве английской гувернантки Нади. Она даже вела домашнее хозяйство, когда мать находилась в Санкт-Петербурге с 21 ноября до начала декабря. Тогда они возвратились в Санкт-Петербург для празднования Рождества. От мисс Доус мы имеем описание тогдашней счастливой и беззаботной жизни в Кисловодске:

«В конце сентября 1916 г. я оставила Толстых и, прибыв через три дня в Кисловодск на Кавказе, взялась за воспитание маленькой шестилетней Нади Миклашевской, дочери армейского полковника, бывшего на фронте. Мать Нади и ее сестры были большими англофилами. Обычно они жили в кавалерийских казармах для женатых офицеров в Петрограде, в прекрасной квартире около Думы и некоторых садов, но поскольку их мальчик был слаб здоровьем, они ездили на юг, чтобы избежать влажной осени «Северной Венеции», куда мы возвратились после Рождества, когда выпал снег, и погода была солнечной, хотя и очень холодно.

В Кисловодске было тепло и солнечно, и меблированная вилла была на холме выше курортного города. Мы каждый день гуляли в парке, что был выше нас, и видели, что снег укрыл горы на горизонте на уровне Эльбруса, самого высокого пика Кавказских гор. Я часто покупала белый виноград у бродячего торговца в парке за несколько копеек килограмм. У Нади было несколько книг Беатрис Поттер, которые давали мне материал для чтения примерно на полчаса ее ежедневного отдыха после обеда, пока я не выучила их наизусть, и когда пыталась менять слова, то Надя поправляла меня, поскольку знала их очень хорошо.

Затем Мадам (жена Миклашевского, графиня Екатерина Бобринская) возвратилась в Петроград и оставила меня ответственной за домашнее хозяйство. Все слуги знали свою работу, и моей единственной дополнительной задачей было каждый вечер брать интервью у шеф-повара, когда он приносил мне для проверки книгу меню на следующий день. Я не могла прочитать его письмо, но должна была притворяться, что могу. Спрашивала о каждом определенном блюде, и когда он объяснял, я говорила, что барышня (Надя) это не любит и предлагала альтернативу, которую она и я любили.

Две сестры Мадам были, как она, англофилами, так же как их мать, Графиня Бобринская, и все говорили на прекрасном английском языке, в том числе и их молодые дочери, которые также имели английских гувернанток. Моя одежда выглядела более русской, чем их, и я вынуждена была купить зимние пальто и костюмы в Самаре, тогда как эти три сестры всегда носили английские, пошитые на заказ костюмы и шляпы Reslau, купленные в английском магазине в Петрограде. Графиня всегда покупала английские вечерние платья для Нади, а мне поручали разрабатывать дизайн ее повседневных платьев.

После Рождества мы возвратились в Петроград. Зима к тому времени уже наступила. Снег обычно ложился в ноябре, лежал до конца марта, и для меня было странно не видеть на улицах никакого транспорта кроме трамваев. В городе, в парках снег был очень плотный. Рельсы для поездов и фонарных столбов были проложены прямо по льду Невы около Литейного моста, и перед тем, как отправиться на ежедневные прогулки в близлежащие сады, мне приходилось натирать щеки и подбородок Нади гусиным жиром, чтобы она не обморозилась. Все обычно носили стеганое длинное пальто или меховое, меховую шапку и муфту, а также войлочные сапоги поверх обычной обуви, а также одевали более теплое нижнее белье, а все дома имели двойные стекла и центральное отопление, а двери тоже двойные».

…Мы знаем, что отец в октябре 1917 года получил отпуск, чтобы посетить свою семью в Кисловодске, где он присоединился к ней. Он не возвратился в армию, поскольку вся структура российской армии развалилась. Отец оставался в Кисловодске до сентября 1918 года. Мать возвратилась в Кисловодск в июне и не возвращалась больше в Санкт-Петербург. Она сняла дом на улице Российская, 35. Жизнь была спокойна до большевистского переворота октября 1917 года, и даже до 1918 года не было заметно ухудшения положения.

Самый трудный период был с сентября 1918 по 20 января 1919, когда мать жила под режимом большевистского террора с двумя маленькими детьми и отделилась от моего отца. С другой стороны, появилось много новых друзей в те трудные времена, а старые дружбы стали более крепкими в условиях испытаний. Многие из этих связей продолжались последующие годы в эмиграции.

Одной из них была связь с семьей генерала Врангеля, которая впоследствии позволила Наде чувствовать себя как дома в русском обществе в Си Клиффе (Sea Cliff), штат Нью-Йорк, когда они поселились там в 1950 году. Генерал Врангель умер в Брюсселе в 1928 году, но его жена и дети переехали в США и там оказали нам большую поддержку. Семья подружилась также с Майклом Хартманом, отец которого был с моим отцом в Баталпашинске, в то время как их жены оставались в Кисловодске. Хартман и его жена Мика стали близкими друзьями Нади в Си Клиффе…

В 1919 году отец Нади присоединился к повстанческому отряду генерала Шкуро, воевавшему на Северном Кавказе. Нижняя фотография сделана в этот период.

Илья Михайлович Миклашевский с детьми Георгием и Надеждой.

Кисловодск, 1919 г.

«В конце 1919 года отец приехал в Кисловодск после развала Деникинской армии и был встречен Надей у дверей. Затем она рассказала ему, что у нее только что родился новый младший брат, и отец был крайне удивлен, потому что мать никогда не говорила ему, что беременна, думая, что это заставит его еще больше нервничать в эти опасные времена войны. (Павел Миклашевский – последний сын Ильи Миклашевского и Екатерины Бобринской. Он родился в Кисловодске 3 января 1920 года, по старому стилю 21 декабря 1919 г., то есть за 2 дня до Рождества). Однако Надя сочла его удивление вполне естественным, ведь в ее мире девятилетней девочки именно так и должны были появляться на свет дети. На самом деле мои роды прошли совершенно безболезненно, и накануне вечером мама играла в бридж. К сожалению, она не помнила, выиграла она или проиграла в тот день.

Однако у отца были еще более неотложные дела, и он сказал матери, что она должна как можно скорее покинуть Кисловодск. Для этого ей пришлось воспользоваться медленной и окольной железной дорогой, которая все еще связывала ее с Новороссийском на Черном море, откуда она могла отправиться в Константинополь. Сам он готовился воссоединиться с остатками Белой армии, отступавшими в Крым.

Сообщение между Кисловодском и Новороссийском всегда было затруднено, но в это время, с приближением красных, линию пришлось оставить и последний поезд уже собирался покинуть Кисловодск. Все места уже были заняты, и не было никакой надежды попасть туда каким-либо другим способом.

Отчаянно бродя по улицам Кисловодска в поисках решения, отец случайно встретил английского офицера, с которым у него были дружеские отношения, когда он общался с англичанами от имени Белой армии. Офицер отвечал за эвакуацию некоторого имущества, принадлежащего его правительству, и для этого он имел в своем распоряжении целый вагон этого поезда и мог предложить купе нашей семье. Таким образом, наш побег с фронта Кисловодска был не чем иным, как чудом.

Письма матери отцу сообщают нам некоторые подробности нашей поездки. В письме от 14 января она сообщает, что мы доехали очень хорошо и по чистой случайности нашли две комнаты, где можно было остановиться.

В письме от 16 января есть следующий отрывок:

«...Мы по-прежнему живем в тех же двух комнатах, которые получили в день приезда; конечно, здесь очень тесно и неудобно, но здесь все так живут, и очень повезло, что мы так поселились. В каждой комнате по одной кровати, поэтому мы с Домной спим на кровати; я сплю на кровати с Джорджем. Мы зарегистрировались на следующий британский корабль, но когда он прибудет, никто не знает, говорят, что это будет через неделю или через десять дней; надеемся, что нам удастся получить каюту. У Домны есть друг, англичанин в миссии, который обещал все организовать, кроме того, мы постараемся, чтобы Кис заинтересовался нами. Что касается Мити (Дмитрия Шереметева), то официального разрешения на выезд к нам пока не получено, но в частном порядке ему сказали, что его просьба будет удовлетворена, так что, думаю, ему не о чем беспокоиться. Я очень возмущена тем, что происходит в этом отношении - очень много людей, которые могли бы быть здесь полезны, но которые в панике бегут и которым всеми правдами и неправдами под предлогом болезни удается освободиться; это возмутительно и постыдно, и я понимаю, что англичане тоже негодуют...».

Екатерина Алексеевна Миклашевская (ур. Бобринская)

перед отъездом из России. 1920 г.

Надя Миклашевская перед отъездом из России. 1920 г.

Мать, должно быть, уехала из Новороссийска вскоре после того, как написала это письмо. Помню, как Надя рассказывала мне некоторые подробности той поездки. У матери не было денег, чтобы заплатить за билеты, и она со слезами на глазах умоляла тетю Домну одолжить ей необходимую сумму, что тетя Домна наконец и дала. Кораблю «Афон» пришлось остановиться в Варне (Болгария) для дезинфекции и медицинского осмотра пассажиров. Надя вспомнила, как некоторые болгарки грубо толкали их в душ, говоря «ходи, мадам, ходи», бедный вариант русского языка с болгарским акцентом, означающий «двигайтесь, мадам, двигайтесь».

Пребывание в Константинополе и поездка в Париж описаны в следующем письме из Парижа от 17 марта:

«...Домна и Митя остались в Константинополе. Когда я была там, я колебалась, что делать: оставаться в Константинополе было бесполезно и невозможно, ибо жизнь там стоила очень дорого; можно было бы остаться на Принцевых островах, но у меня не было ни малейшего желания туда ехать, так как я слышала, что там болело много детей, и условия были довольно плохими. Только поездка в Париж имела смысл, потому что там были все мои родственники и Фурик написал мне, чтобы сообщить, что у него там есть немного денег, которые мне дадут его братья. Хотя было очень грустно отдаляться все дальше от вас, я решила приехать сюда. Мы плыли на превосходном корабле, в превосходной каюте второго класса; у нас было три койки и четвертая для Марии Бобринской, вдовы Александра; она была очень мила и помогла мне, так что мы стали друзьями. Но мы долго плыли, потому что нам пришлось высадить французские войска в Африке, и тогда мы попали в ужасный шторм; даже моряки говорили нам, что в Средиземноморье редко бывают такие сильные шторма; все вещи летали туда-сюда по каюте, дети болели и их рвало, няня рыдала и была уверена, что мы вот-вот погибнем. Мари тоже была напугана и думала, что нам грозит большая опасность. Чтобы дождаться окончания шторма, мы пришвартовались на Сардинии и пробыли там 48 часов. В Марселе мы остановились в гостинице и только на следующий день поехали дальше; мы провели в поезде одну ночь, но это было очень неудобно, потому что у нас были только сидячие места; с трудом устроили так, чтобы дети могли лечь...».

Наконец, из следующего письма мы узнаем о первых днях в Париже:

«Я написала вам вчера... и рассказала о нашей поездке. В Париже было очень приятно увидеть всех своих родственников и друзей. Дядя Андрей и дядя Георгий сильно постарели. Ло и Владимир не изменились, очень добрые и очень милые, постоянно приходят ко мне, помогают, присматривают за детьми. Я ценю их. Эллен приехала сюда на несколько дней из Лондона, она похудела и выглядит несчастной; она разводится с Бутурлиным, потому что он терпеть не может мальчиков (сыновей от первого мужа Оболенского). Эллен как всегда бессвязна. В целом люди не меняются. Даруся здесь, всегда одна и та же. Софка такая же блестящая и элегантная, как всегда. Здесь меня ждало большое разочарование: Фурик писал мне в Константинополь, что я смогу получить здесь его деньги, но его братья говорят, что это была ошибка, и что у него здесь ничего нет. В Константинополе я продала мех Хопи, но этого хватило только на поездку, и я прибыла с очень небольшими суммами. Мне дали здесь кредит, и я буду получать 3000 франков в месяц, на такую сумму будет очень трудно прожить, но все же мне придется как-то прожить. Я написала Фурику в Неаполь, но боюсь, что он мне не поможет, потому что у него, кажется, очень мало денег на себя. Я не могу решить, где и как жить; я жду приезда Нико, его сейчас здесь нет; есть возможность жить у него под Парижем. Если нет, возможно, я сниму виллу в Фонтенбло. В целом это все еще очень неопределенно. Здесь, конечно, у меня много друзей, и многие из них живут в этом отеле. Я почти никогда не выхожу на улицу, потому что мне почти все время приходится быть с детьми. Няня по-прежнему еще более невыносима и безумна, чем когда-либо. Жду отправки ее обратно в Россию. Но сейчас это очень сложно. Несмотря на мою бедность, я хочу нанять для Нены английскую гувернантку, которая в то же время была бы отчасти похожа на Джорджа. Очень тяжело находиться в Париже при таких обстоятельствах и без денег. Я помню, как хорошо провела время здесь с вами, мой дорогой. Вечером мы все встречаемся у тети Ольги; они живут в этом же отеле. К счастью, дети здоровы. Павел такой чудесный ребенок, во время поездки он был таким тихим и спокойным, что все были поражены. Самым трудным был Джордж, который всех беспокоил; больно видеть, как няня его балует, но я ничего не могу с этим поделать, пока не появится возможность отправить ее обратно в Россию. Нена, конечно, милая и всегда мне помогает. Тока сейчас здесь, он приехал на несколько дней. Таня и ее маленькая девочка в Ницце...».

Кажется, из Константинополя в Марсель мы ехали на одном и том же корабле, «Афоне», который затем стал собственностью Франции в соответствии с описанным выше соглашением Врангеля с французами. Отец, присоединившийся к армии Врангеля в Севастополе весной 1920 года, не участвовал ни в каких военных действиях в Крыму, поскольку у Врангеля было слишком мало войск, чтобы использовать всех имеющихся у него старших офицеров. В конце концов, в октябре того же года он был эвакуирован вместе с остатками армии Врангеля в Константинополь. Там ему пришлось подождать некоторое время, прежде чем он смог получить документы, необходимые для иммиграции во Францию, и, наконец, в начале 1921 года он присоединился к своей семье в Болье недалеко от Ниццы».

Лето 1920 года семья прожила в доме, в котором прежде под Парижем жили собаки русских аристократов. Дом был большой и красивый, и Надя запомнила то лето, как одно из самых весёлых и счастливых в своей жизни. Приехало много семей, жили как на даче под Петербургом, никто не верил, что война в России - надолго.

Однако вести с Родины приходили одна страшнее другой: бабушка, которая воевала в частях Красного креста Белой армии, трагически погибла (Надежда Бобринская). Узнав об этом, хозяин дома выставил Миклашевских на улицу, так как нечем было платить за жильё.

Переехали в Ниццу, где к тому времени было уже около шести тысяч эмигрантов. В 1921 году к семье присоединился отец. Он был профессиональным военным, и жизнь во Франции начал с того, что разорился: взял в аренду пансион, который прогорел тем же летом. Позже купил на паях с другим офицером кабриолет и развозил товары по ярмаркам в окрестностях Ниццы. Это была унизительная работа, но со временем отец окончил автошколу и стал директором гаража, дела пошли в гору. В сравнении с прошлой жизнью в России, это всё равно была бедность. Особенно страдала мать, которой тоже пришлось работать.

В 20-е годы в Ницце в среде русских эмигрантов стало модным увлекаться театром. Немалую роль в этом для семьи Миклашевских, а также Гагариных, сыграл Константин Миклашевский, младший брат отца Нади. «Дядя Котя», как его звали родные, еще в России после окончания Александровского лицея (который в свое время окончил и отец Нади) поступил на Драматические курсы Императорского театрального училища. Участвовал в качестве актера в «Старинном театре» (сезон 1907-1908 гг.), а в сезоне 1911-1912 гг. в этом же театре был на правах руководителя актерской труппы и режиссером. Затем участвовал в постановках Мейерхольда, был одним из организаторов арт-кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов», написал несколько пьес и был режиссером в нескольких театрах Петрограда. Написал книгу об итальянском уличном театре. В Институте истории искусств в должности профессора преподавал историю театра. В 1924 году эмигрировал во Францию и совместно с русскими эмигрантами участвовал в создании фильмов на парижских студиях «Пате» и «Сине-Альянс», немецкой студии УФА. Дядя Котя несколько раз приезжал в гости к брату в Ниццу, и сумел заразить детей театром.

Надя организовала детский любительский театр, в котором играли дети русских эмигрантов. У Нади была двоюродная сестра Таня Гагарина (дочь Татьяны Миклашевской, сестры отца Нади, и князя Анатолия Гагарина), семья которой тоже жила в Ницце. Таня была на 5 лет младше Нади (родилась в 1915) и училась в местной русской школе «Александрино», славившейся интересными концертными вечерами, на которых читали стихи русских поэтов, ставили сцены из пьес Островского, танцевали; школьный хор исполнял русские народные песни, а солистки - романсы и арии из русских опер. Часто воспитанники давали выездные концерты, пели в храмах.

Театр был первым увлечением и Надиного брата Георгия, который мечтал о карьере киноактера. Кроме уже известного дяди Коти, ещё один дядя по женской линии Бобринских работал актёром на английском телевидении. Именно он рекомендовал Георгию поступить в кинематографическую техническую школу в Париже. Это был более надёжный кусок хлеба, потому что можно было работать фотографом. Три года он осваивал профессию кинооператора, приютившись в полукилометре от Парижа у сестры своей матери, княгини Волконской. И хотя он был родным племянником, за угол приходилось немного приплачивать, потому что Волконские жили очень бедно.

Всем троим детям родители сумели дать хорошее образование. Павел, по окончании гимназии поступил в очень престижную Высшую коммерческую школу в Париже, которую окончил в 1940 году.

Дети Ильи Михайловича Миклашевского: Павел (1920-2011), Георгий (1918-1997),

Надежда (1910-1988). Фото 1930 г. Ницца

4 августа 1930 года Надежда Миклашевская вышла замуж за Владимира Епанчина (1.02.1899 – 29.06.1976), сына генерала Николая Алексеевича Епанчина (1857-1941) и Веры Карловны Кульстрём (1858-1941). У Владимира была сестра Вера (1885-1977), вышедшая замуж за Александра Эдуардовича Фальц-Фейна (1864-1919).

В 1921 г. Владимир эмигрировал вместе с родителями в Саксонию. Учился в Мюнхене на факультете медицины. В 1928 г. окончил учёбу, получив диплом доктора медицины. Затем переехал во Францию, в Ниццу. Женился на княжне Марии Николаевне Енгалычевой (1900 - 1929). Умерла от последствий родов, родив мёртвую девочку.

Таким образом, Надежда Миклашевская была второй женой Владимира Епанчина. Жили в Ницце. В браке родились трое мальчиков: Николай (1939-2024), Алексей (1942) и Павел (1944). В 1951 г. Надежда и Владимир с детьми переехали в США.

Поскольку жизнь Надежды Миклашевской после замужества целиком связана с семейством Епанчиных, то предлагаем краткий экскурс в историю семьи Епанчиных в период с 1914 по 1920 годы.

Генерал Николай Алексеевич Епанчин (17.01.1857 – 12.02.1941) из дворян Новгородской губернии; сын вице-адмирала. Уроженец Санкт-Петербурга. Образование получил в классической гимназии Мая в С-Петербурге (1874). В службу вступил 30.08.1874. Окончил 1-е военное Павловское училище (1876). Участник русско-турецкой войны 1877-1878. Награды в войне - Св. Анны 4-й ст. и Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом. В 1882 г. окончил Николаевскую академию Генерального Штаба.

Генерал-майор Николай Алексеевич Епанчин. Фото 1902 г.

Экстраординарный профессор Николаевской академии ген. штаба (16.06.1901-11.04.1903). Одновременно директор Пажеского корпуса (11.09.1900-06.07.1907). Генерал-лейтенант (1907). Имел широкие связи в высших кругах петербургского общества. Начальник 42-й пехотной дивизии (06.07.1907-29.01.1913). 29 января 1913 года Н. А. Епанчин был произведен на должность командира 3-го армейского корпуса и получил звание генерала от инфантерии.

В начале Первой мировой войны Епанчин вместе со штабом своего 3-го корпуса был переброшен в деревню Олита на реке Неман, где был сосредоточен 3-й корпус. Корпус входил в состав 3-й армии генерала Ренненкампфа. В это время на Западном фронте немецкое наступление приближалось к реке Марне, и там вот-вот должен был начаться решающий бой.

Россия была полна решимости организовать наступление в Восточной Пруссии, а французское правительство посылало срочные призывы к скорейшему наступлению русских из-за тяжелого положения союзных войск на Марнском фронте. По этой причине русское командование приняло решение начать активные действия еще до полного развертывания своих армий на германском фронте и в первую очередь начать наступление в Восточную Пруссию.

Первое столкновение с противником произошло у Сталупенена. Все корпуса 3-й армии не вступили в бой одновременно, и главный удар пришлось нанести 3-му корпусу генерала Епанчина, который продвинулся дальше других и атаковал основную группировку войск противника. Несмотря на успехи группировки под командованием Епанчина, самому командиру не удалось сохранить доброе имя перед начальством.

В январе 1915 года генерал Епанчин получил приказ выдвинуться и занять леса Дротцвальда и Шореллена, удерживаемые сильными силами противника. Попытка закончилась неудачей. Когда 25 января началось очередное наступление немцев, русский фронт был прорван южнее позиций генерала Епанчина, и возникла опасность окружения его войск противником. Поэтому, понеся тяжелые потери, генерал Епанчин приказал отступать в направлении Ковно (ныне Каунас в Литве), не дожидаясь согласия своего непосредственного начальника генерала Сиверса, командовавшего 10-й армией.

Генерала Епанчина обвинили в прекращении поддержки 20-го корпуса генерала Булгакова, который в итоге был окружен и уничтожен в районе Августовского леса. Великий князь Николай Николаевич приказом от июля 1915 года лишил генерала Епанчина командования 3-м армейским корпусом и 11 мая уволил его с военной службы. Ему разрешили пенсию, но не разрешили сохранить генеральское звание.

После лишения генерала Епанчина военных обязанностей семья жила в Одессе, Киеве, Воронеже и в имении его зятя Фальц-Фейна на Украине. Все это время он стремился восстановиться в армии, так как считал своим долгом сражаться на войне.

Его дело рассматривалось четыре раза. Четвертое дознание установило, что генерал Епанчин не может быть обвинен ни по одной из причин, вызвавших поражение 10-й армии и уничтожение 20-го армейского корпуса.

Императорским Указом от 31 июля 1916 года он вновь был принят на службу и зачислен в армейский резерв Одесского военного округа, где в это время проживали Епанчины. Там командующий армиями этого военного округа генерал Эбелов предложил генералу Епанчину стать его личным помощником. Это было очень лестное и уместное предложение, но генерал Епанчин хотел служить на фронте и поэтому попросил съездить в Бердичев к командующему Юго-Западным фронтом генералу Брусилову и попросить его о действительном назначении в армию на любую доступную должность.

Генерал Брусилов, которого он знал давно, тоже был очень дружелюбен, но сказал, что подходящих должностей нет, но он мог бы держать его там для особых заданий до тех пор, пока ему не найдут такую должность.

Генерал Епанчин принял это предложение. В это время его жена (Вера Карловна Кульстрем) и сын Владимир переехали в Петербург. Владимир учился там в 1916/17 учебном году, жил с матерью Верой Михайловной Кульстрём.

Перед Новым годом Епанчин поскользнулся на улице Крещатик в Киеве и так сильно повредил правую руку, что некоторое время не мог выйти на улицу. К 25 января он почувствовал себя лучше, и генерал Брусилов поручил ему сформировать новую армейскую часть: 5-ю Финляндскую стрелковую дивизию. Уже через месяц были созданы новые полки. К сожалению, дивизия просуществовала недолго из-за угрожающих событий конца февраля и начала марта 1917 года. Разложение в армии привело к тому, что

Епанчин попросил Брусилова отстранить его от командования 5-й Финляндской стрелковой дивизией. Решив, что русская армия — это уже не организованное образование, а недисциплинированная толпа, генерал Епанчин 19 июня подал заявление об отставке.

В середине июня он уехал в Жмеринку, где жила его жена с младшим сыном Владимиром, который учился там в средней школе. Через месяц они переехали в Киев, а оттуда в Симферополь в Крыму, где оставались до 15 сентября 1920 года, когда уехали к своей дочери Вере Николаевне Фальц-Фейн в Германию.

Официально отставка генерала Епанчина произошла 24 октября 1917 года, то есть накануне переворота 25 октября, в результате которого к власти пришел Ленин. Это было удачно, потому что таким образом он мог выйти в отставку в звании командира корпуса и с ежемесячной пенсией в размере 6250 рублей, которую он продолжал получать в Симферополе и которая помогла ему и его семье прожить некоторое время, то есть до того, как деньги потеряли всю свою ценность из-за галопирующей инфляции.

Если бы он вышел в отставку после прихода к власти большевиков, его выход на пенсию был бы рядовым и вообще без какой-либо пенсии.

В сентябре 1917 года Владимир поступил в последний класс Симферопольской средней школы. Они жили там в домике, принадлежавшем двоюродной сестре генерала Епанчина Марии Александровне Евдокимовой, которая их тепло встретила.

Жизнь в Симферополе была непростой, поскольку Епанчины пережили там девять правительств подряд. 13 января несколько моряков с военно-морской базы Севастополь взяли на себя управление городом Симферополь, который был столицей Крыма. Они убили много людей, особенно офицеров, и установили правительство советского типа. Они действовали как настоящие большевики.

Сначала генерал Епанчин устроился на работу в «сельскохозяйственную колонию», которая действовала скорее как «коммуна». Он управлял некоторыми богатыми фруктовыми плантациями, которые были экспроприированы.

Вскоре после этого он устроился на работу в межевое управление, которым тогда руководил едва грамотный матрос по имени Кожар. Эта контора в основном занималась обмером арестованных имений. Работа была интересной, и коллеги относились к нему с уважением.

20 апреля 1918 года немцы должны были захватить Симферополь, и большевики бежали вместе с Кожаром, который забрал с собой всю имевшуюся в комиссии наличность. После ухода моряков в городе возникла опасность грабежей и беспорядков, и Геодезическое агентство решило организовать полицейскую деятельность. Позаботиться об этом было поручено генералу Епанчину. Необходимые шаги были предприняты: город был разделен на участки, каждый из которых патрулировал вооруженная охрана. И переход прошел гладко. Немцы оставались в Симферополе до конца ноября 1918 года.

Генерал Епанчин пишет, что сам он не слишком пострадал под «товарищами», хотя дом его четырнадцать раз обыскивали, но, по крайней мере, ничего не украли, хотя, добавляет он, воровать там действительно было нечего.

Немцы сформировали так называемое Крымское правительство под председательством генерала Сулкевича, крымского татарина, бывшего начальника штаба 7-го корпуса, дислоцированного в Крыму при царском режиме. Русская женщина, которую спросили, как она себя чувствовала в условиях немецкой оккупации, ответила: «Я сплю лучше, но чувствую себя хуже!».

Епанчины продолжали жить в Симферополе, а после ухода немцев из Крыма там была сформирована так называемая «Крымско-Азовская армия», на которую напали большевики. Бои на Перекопском перешейке шли большую часть 1919 года и прекратились только в октябре 1920 года, когда была уничтожена последняя часть Добровольческой армии Врангеля. Уже в марте 1919 года бои под Перекопом приняли крайне ожесточённый характер, и красные добились настолько больших успехов, что возникла необходимость покинуть Крым. Поэтому 25 марта генерал Епанчин с женой и сыном Владимиром, который тогда был студентом Симферопольского университета, покинул город и через несколько дней отплыл из Севастополя в Новороссийск, где уже было много беженцев из Крыма. Там Владимир присоединился к местному осведомительно-информационному агентству Добровольческой армии (ОСВАГ), где его использовали в качестве переводчика в английской военной миссии, поскольку он свободно говорил по-английски. Генерал Епанчин приступил к работе в Информационном агентстве. Таким образом, они смогли комфортно жить в Новороссийске на две зарплаты.

В конце мая командующий Донской армией генерал Сидорин сделал генералу Епанчину предложение служить в его корпусе, и к 1 июня тот прибыл в Новочеркасск. Он обнаружил, что моральный дух войск был очень хорошим, но, к сожалению, их было слишком мало. Более того, вскоре он заболел грыжей, и его пришлось оперировать в Новороссийске, в хорошо организованном санатории, которым руководила жена генерала Алексеева.

1 октября он вернулся в Симферополь, где снова занялся прежней работой в межевом управлении, а Владимир остался в английской миссии в Новороссийске. В Симферополе они снова жили у госпожи Евдокимовой, которой удалось сохранить свое скудное имущество во время большевистской оккупации. Информационное агентство организовало в Симферополе курсы политического просвещения, во главе этого предприятия был поставлен генерал Епанчин. Он читал лекции на тему взаимоотношений между правительством и армией.

20 марта 1920 года генерал Деникин сложил с себя полномочия командования Добровольческой армией и был заменен генералом Врангелем. В то время правительство Крыма пыталось реализовать новый статус землевладения, установленный генералом Деникиным, и это стало основным занятием Землеустроительного комитета. Когда к власти пришел генерал Врангель, он пригласил г-на А.В. Кривошеина приехать в Крым из Парижа, чтобы стать министром сельского хозяйства. Но г. Кривошеин не заинтересовался новым деникинским законом о землевладении, и дело было закрыто.

Тогда в Крыму возникло несколько общественных организаций, в том числе Ассоциация пенсионеров, целью которой была защита прав пенсионеров перед государством. Президентом этого объединения был избран генерал Епанчин. Ее деятельность оказалась полезной для пенсионеров, хотя не все из них имели документы, подтверждающие их право. Однако когда появилась возможность реализовать свои права, правительство Крыма не чинило препятствий, чтобы пенсионеры хотя бы смогли выжить.

Там Епанчиным удалось установить контакт со своей дочерью Верой. В начале революции она вместе с мужем и двумя детьми переехала в Финляндию, а оттуда они переехали в Берлин, где 27 августа 1919 года умер ее муж Александр Эдуардович Фальц-Фейн. Затем она переехала в Лесниц в Саксонии, где друг г-н Мюллер предложил ей временное убежище. В то время у нее еще были кое-какие средства, остатки ее прежнего огромного богатства, и она пригласила своих родителей переехать к ней жить, послав им деньги на дорожные расходы.

20 сентября они покинули Севастополь и, следуя через Константинополь, Белград и Прагу, 13 ноября прибыли в Лесниц. В этот день красные взяли Симферополь.

В сентябре 1921 г. генерал Епанчин уехал в Мюнхен. В 1923 г., будучи председателем Русского монархического объединения, в Баварии встречался с А. Гитлером. В декабре 1923 г. уехал в Ниццу.

Поселившись в Ницце, Епанчин стал заметным лицом русской колонии. По просьбе живших в Ницце членов Русского общевоинского союза Епанчин организовал курс лекций по военно-морскому искусству. С января 1931 г. эти курсы были преобразованы в Военно-учебные курсы для подготовки унтер-офицеров. Епанчин часто выступал с докладами и сообщениями на военно-исторические темы: к 50-летию освободительной войны 1877–1878 гг.; в память 100-летия Наваринского боя; к 100-летию со дня рождения великого князя Николая Николаевича старшего; к 50-летию смерти М.Д. Скобелева и т.д. Сотрудничал в газетах «Возрождение», «Русский инвалид», «Россия» (русская газета в Нью-Йорке).

Епанчин был почетным членом Союза пажей (с декабря 1933 г.); Союза преображенцев (с июня 1933 г.); Ниццкого отдела Союза офицеров – участников мировой войны, входящего в состав Союза французских комбатантов Великой войны (с 1934 г.); с 1935 г. был избран председателем Ревизионной комиссии этого отдела. Н. А. Епанчин скончался 12 февраля 1941 г. Похоронен на русском кладбище в Ницце в семейном склепе Епанчиных – Фальц-Фейнов.

Жена Вера Карловна Кульстрем (1859 – 1941) похоронена там же.

В течение всей жизни увлекался Епанчин живописью и брал уроки у академика Б. Кустодиева. Одна из живописных работ Н.А. Епанчина находится в собрании ГРМ. Он - автор пейзажей (Гатчины, Будаевки, Киевской губ, Бад-Киссенгена, Германия), которые были воспроизведены в виде открыток шведским издателем А. Элиассоном (Стокгольм, 1907, 1912). Его жена Вера Карловна Епанчина занималась иконописью.

Сын Владимир Николаевич Епанчин (19.01.1889 – 29.06.1976). Жена Епанчина (Миклашевская) Надежда Ильинична (5.02.1910 – 11.05.1988).

Их дети:

1) Николай (15.05.1939, Ницца – 18.07.2024). Жена Нэнси (? – 15.03.2023). Дети: 1) Татьяна (1971) замужем за Грегори Троян; у них дети Надя и Ника; 2) Питер (1972).

2) Алексей (19.04.1942).

3) Павел (23.08.1945). Жена Барбара. Дети: 1) Николай (1990 – 2014); 2) Джон-Пол

Слева направо: Николай Владимирович Епанчин, Алексей Владимирович Епанчин, Павел Ильич Миклашевский, Павел Владимирович Епанчин.

Фото: январь, 2008 г. Северная Каролина, США

Николай Владимирович Епанчин (15.05.1939, Ницца – 18.07.2024)

Дочь Николая Алексеевича и Веры Карловны Епанчиных, Вера (1886–1977), была замужем за Александром фон Фальц-Фейном (1864–1919, Берлин).

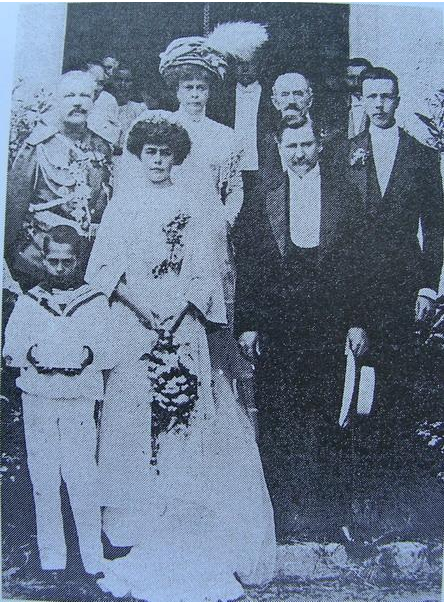

Свадьба Веры Николаевны Епанчиной и Александра Фальц-Фейна 30.06.1910

На фото (за молодоженами) генерал Николай Алексеевич Епанчин

с супругой Верой Николаевной (ур. Кульстрём)

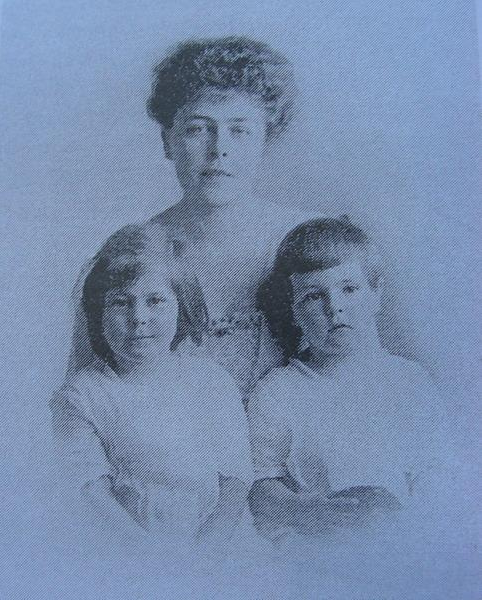

Александр Эдуардович Фальц-Фейн

Вера Николаевна Фальц-Фейн (ур. Епанчина)

У них двое детей:

1) Таисия (1911 – 1988), в замужестве Пишке;

2) Эдуард-Александр (Эдуард Александрович) (14.09.1912 - 17.11.2018, Ницца). Чемпион Швейцарии по автоспорту, спортивный журналист. Получил баронский титул от князя Лихтенштейна. Первым браком был женат на Кёртисс Беннет (20.01.1927, Лондон – 24.06.2022, Монако), от нее дочь Людмила (1952, муж – Керстин Веркаде, 1941-2020, у них дочь Казимира, 1981 г.р.). Второй брак – жена Кристина Шварц (25.07.1938 – 31.01.1980), детей не было.

Вера Николаевна Епанчина с детьми Таисией и Эдуардом. 1917 г.

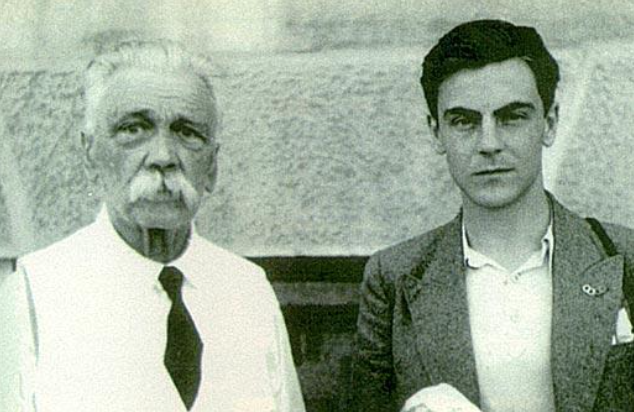

Генерал Николай Алексеевич Епанчин с внуком Эдуардом Фальц-Фейном.

Ницца. 1930-е гг.

У Фальц-Фейнов была вилла в Ницце, приобретенная отцом Эдуарда в 1905 году, «Les Palmiers», вокруг которой росло 40 сортов пальм, с мраморными статуями на крыше, оранжереей и прудами.

Вилла «Les Palmiers» в Ницце

Увы, виллу скоро пришлось продать и жить в новой, более скромной вилле «Нева». Мать Эдуарда была вынуждена пойти работать в ателье Мадам Поль, у которой до 1914 года была самой богатой клиенткой, а теперь сама делала модные шляпки, веера. Их новый дом, благодаря сохранению традиций русской дворянской культуры стал центром притяжения эмиграции на французской Ривьере, во многом благодаря деду Н. А. Епанчину, который любезно получал пенсию от своего бывшего выпускника Пажеского корпуса Короля Югославии Александра, что давало возможность устраивать приемы для серьезной публики. На вилле всегда играла классическая музыка, за роялем нередко была мать барона, а среди гостей: Дягилев, Лифарь, Стравинский, Шаляпин. О своем деде барон говорил так: «У меня был лучший профессор в мире, преподаватель русской истории и культуры, научивший меня говорить по-русски!».

Епанчин Николай Алексеевич. «Вилла „Нева“».

(Ницца), 1928. Акварель. 23,6×15,1 см.

Настоящим подвижником возвращения русской культуры в Россию стал внук генерала Епанчина и племянник Надежды Миклашевской Эдуард Фальц-Фейн.

Эдуард фон Фальц-Фейн (1912-2018)

Первым большим деянием барона стало возвращение в Россию знаменитой коллекции Дягилева-Лифаря, содержащую уникальный материал по истории русского балета и художественного искусства второй половины 19 века. Это стало возможным, после того, как в 1975 году в Монте-Карло, в результате аукциона, он познакомился с Ильей Самойловичем Зильберштейном (1905-1988), доктором искусствоведения, редактором сборников «Литературное наследство». Благодаря их завязавшейся дружбе в России узнали о русских эмигрантах сохраняющих о ней память и желавших ей безвозмездно помогать, барон же получил дельный контакт для претворения своей меценатской мечты.

Благодаря дружбе с русским писателем и журналистом Юлианом Семеновым, барон осуществил второе крупным деяние- возвращения праха Федора Шаляпина на Родину. С ним он был знаком лично и знал, как он любил Россию, в 1982 году на вилле барона был составлен документ о разрешении всех детей певца на его перезахоронение, он добился разрешения и от мэра Парижа, своего друга, Жака Ширака, о перенесении праха с городского кладбища Батиньоль. 29 октября 1984 года великий русский певец был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, но московские власти не сочли нужным пригласить на церемонию Фальц-Фейна.

Фальц-Фейн организовал комитет по поиску знаменитой Янтарной комнаты Екатерининского дворца в Петербурге. Придя в итоге к выводу о ее утрате, он увлекся идеей ее восстановления, нашел весомого спонсора в лице ведущей нефтеперерабатывающей компании Германии, на собственные деньги приобрел специализированные шлифовальные станки для янтаря в Швейцарии, особые сверла, и доставил их в Россию. Благодаря его активному участию немецкая сторона вернула в Царское село уникальные раритеты из реальной Янтарной комнаты: комод красного дерева и один из четырех флорентийских мозаик.

По инициативе барона возникли два русских музея за границей, в 1994 году был открыт музей Суворова в швейцарском городке Гларусе, через который в сентябре 1799 года проходила армия генералиссимуса, освободившая страну от французов, позже был установлен и памятник полководцу. В 1995 году был открыт музей Екатерины Второй в ее родном Цербсте, все экспонаты для которого барон безвозмездно передал из личной коллекции, в том числе бюст императрицы работы французского мастера Гудона, который барону авантюрным образом удалось вывести из Франции в Лихтенштейн.

Еще в 1989 году Фальц-Фейн вернул Воронцовскому дворцу в Алупке портрет Князя Потемкина кисти Левицкого, а в Ливадийский дворец персидский ковер ручной работы с изображением семьи Николая Второго, подаренный царю в 1913 году персидским шахом Султан Ахмад-Шахом.

Барон восстановил памятные плиты дочерей Достоевского: Софии в Женеве, Любови в Бальцано, спутницы жизни Репина Наталии Норманн-Северовой (1863-1914) на кладбище Орселино, близ Локарно, надгробие своей бабки Софии Кнауф в Хорли, установил мемориальную доску своим предкам в Аскании-Нова, построил там и в Гавриловке, где родился, новые церкви, отреставрировал церковь при Пажеском корпусе в Петербурге, наконец, в 1996 году в России, по завещанию деда Н.А.Епанчина, издал его книгу «На службе трех императоров».