Воспоминания о Праге и Братиславе. 1943-1958 гг.

о жизни в Праге и Братиславе в 1943-1958 гг.

Ярослав родился 19 апреля 1938 года в Белграде в семье русских эмигрантов. Отец, Юрий Иванович Арбатский - выпускник Лейпцигской консерватории, стипендиат С. В. Рахманинова, органист. Мать - Елена Сергеевна Гребенщикова, дочь генерал-майора, командира Лейб-гвардии Драгунского полка, героя Первой мировой войны, участника Белого движения. Гребенщиковы в марте 1920 года покинули Россию из Новороссийска. Арбатские (отец Юрия Ивановича - профессор Императорского Московского Технического училища, ныне МВТУ им. Баумана) выехали из Москвы в 1924 г.

Отец Ярослава в 1933 году после окончания консерватории отправился на Балканы, в Королевство СХС (Сербов, Хорватов и Словенцев). Причиной тому послужила размолвка с мачехой (родители жили в Берлине) и активизация нацистского движения в Германии, к которому примкнули русские эмигранты. С 1935 года Юрий Арбатский поселился в Белграде, где устроился на работу регентом и старшим органистом в Римско-католическом костеле. Мать Ярослава с 1933 года училась в Белградском университете на сельскохозяйственном отделении; специализация - защита растений. Родители Ярослава познакомились на литературном вечере в честь 100-летия со смерти А. С. Пушкина. Свадьбу сыграли 13 июля 1937 года.

Юра Арбатский и Лена Гребенщикова. 13июля 1937 г.

Сына родители назвали в честь Ярослава Мудрого, как повелось в русских семьях. Например в семье Гребенщиковых Ольга - в честь княгини Ольги, Олег и Игорь - в честь древнерусских князей, внук - Рюрик, внучка - Анна (в честь Анны Ярославны).

Ярослав. Белград. Весна 1939 г.

В конце марта в Сербию вошли немецкие войска. Белград бомбили, погибло много мирных жителей. Югославия была оккупирована, материальное положение эмигрантов ухудшалось день ото дня. Немцы начали формировать Русский охранный корпус из бывших военных русской армии для борьбы с местными коммунистами. Впоследствии корпус планировалось перебросить на Восточный фронт. Юрий Арбатский тоже подлежал мобилизации как дирижер военного оркестра. Однако по приглашению знакомого слависта из Карлова университета в Праге, Юрий Арбатский был приглашен на место научного сотрудника на отделении фольклора в Славянском институте. Так вся семья Арбатских оказалась в Праге.

Прибыли в Прагу в январе 1942 года, поселились прямо в здании Карлова университета. В сентябре Ярослав пошел первый раз в детский сад. Это был русский детсад, находился он в районе Дейвице, на Подбабской улице в обычной трехкомнатной квартире. Руководила садом Вера Александровна Фридман.

Русский детский сад в Праге. Ярослав в первом ряду, третий слева. 1942 г.

Русский детский сад. Прага. 1944 г.

Верхний ряд слева направо: Федя (в очках), Аня Кармазина, Алена Кесели (за Владыкой), Вера Александровна Фридман, Аделаида Владимировна Жекулина, Лидия Васильевна на руках держит Леночку Жекулину.

Средний ряд слева направо: Покито, Педро, Вурди (дети испанского консула), неизвестный, Владыка Сергий, неизвестная, Ярослав Арбатский, неизвестная, Газдик (чех), Мурочка, Лена Мусатова.

Нижний ряд слева направо: Маша Победимова (обрезана), Маша Мусатова, сын кухарки из СССР, Павлик Ломшаков (в матроске), Шура Новгородцев, неизвестный (впереди).

Как вспоминала потом Елена Сергеевна, мать Ярослава, ее с мужем удивляло, что Яра всегда интересовался техникой - машинами, паровозами, механическими игрушками. Юра на день рождения сына в 1943-м подарил ему большую машину с педалями, так тот практически не вылезал из нее, поначалу даже спать в ней хотел. Катался по квартире, по коридору в здании Университета. А когда одна педаль сломалась, то Ярослав сам пытался починить. Конечно, у него ничего не вышло, но сам факт, что малыш пытался разобраться в технике, говорило о его наклонностях. Однажды, причесав его на манер немецких счастливых детей с картинок того времени, мать отвела его в фотографию. Фотограф дал ему телефон, чтобы занять во время приготовления к снимкам, а потом отобрал. Так и вышло: на верхних трех карточках Ярослав счастливый и улыбающийся, а на нижних суровый и обиженный - телефон отобрали!

Ярослав Арбатский. Прага. 1942 г.

Юрий Арбатский. Прага. 1943 г.

В апреле 1944 года, когда Ярославу исполнилось 6 лет, мать осенью записала его в приготовительный класс русской гимназии, которая находилась в районе Панкрац на улице 5 мая. Каждый день она ездила с Ярославом на трамвае, ждала его после занятий, а затем они возвращались домой. Приготовительный класс располагался на первом этаже пятиэтажного здания, более старшие классы находились выше.

Прага. Улица «На Пршикопе». Ярослав с матерью. 1944 г.

В мае 1945 г. в Прагу вошла Красная армия. Отца Ярослава призвали работать переводчиком, но впоследствии он чем-то не угодил советским властям, и его отправили в лагерь для интернированных. После долгих мучений Елена Сергеевна смогла его оттуда вызволить. Отец тут же перешел границу и остался в зоне американской оккупации.

А теперь воспоминания самого Ярослава:

"Мой отец получил предложение работать в 1942 году в Deutchen Karls - Universität, что означает «немецкий Карлов университет в Праге». Для чехов приставка «Deutchen» была кощунством, посягательством на их национальную гордость. Однако следует помнить, что Карл IV был не только чешским королем, но и германским, и даже римским императором. Отцу эту «приставку» припомнили позднее, когда пришли русские.

Отец много работал, я его редко видел. Фронт приближался. Немцы стали разъезжаться один за другим, начиная уже с 1 сентября 1944 года. К концу войны во всем комплексе Карлового Университета, включая и общежитие для иностранных студентов, не осталось никого, кроме одной семьи немецкого офицера, который был еще на фронте, домоуправительницы Блахновой с двумя взрослыми сыновьями-чехами и молодым болгарским студентом Киселиновым, а также нашей семьи. Русская гимназия с Нового года не открывалась, и мать меня водила по пустым коридорам и комнатам, выглядывая, где бы взять дров, ведь наша квартира, как и другие помещения, отапливалась от печки. В предыдущие годы проблем с топливом не было, у отца всегда были деньги и на дрова, и на уголь. Я теперь все дни проводил на улице, играя с соседскими мальчиками на площади Овоцни трг.

Авианалеты на Прагу начались с ноября 1944 года. Дважды в день звучали сирены, и мы всей семьей должны были прятаться в бомбоубежище. Отца, правда, часто не было с нами, зато студенты поначалу исправно спускались вниз. Когда не было слышно разрывов бомб, студенты забирали меня с собой и шли к дежурному Ставовского театра, у которого был телефон, и он был в курсе всех событий. От него студенты узнавали, где сейчас летают самолеты и какова опасность бомбежки. Я с нетерпением ожидал налета, так как выходить из бомбоубежища можно было только в противогазе, пожарной каске и с пожарным топориком. Для меня, 7-летнего мальчика, эта прогулка с переодеванием была незабываемым приключением. Студенты обычно не торопились возвращаться в бомбоубежище, «выгуливали» меня между киосками на рынке, поскольку сидеть в подвале им было скучно. Центр города не бомбили, за исключением одного здания на углу Вацлавской площади, возле музея. Маму немцы назначили начальницей команды пожаротушения в Университете и выдали ей ключи от всех помещений университета, поэтому она не могла мне уделить внимание при бомбежках. Отсюда и дружба со студентами.

То, что случилось 14 февраля 1945 года, никто не ожидал. Эта была страшная бомбардировка. Мы даже спрятаться не успели. Как потом рассказывали, это сделали американцы, якобы «по ошибке». За пять минут было разрушено около 200 зданий в центре города, погибло 700 человек, 1100 ранены, 11000 остались без жилья. В наш Каролинум не попало ни одной бомбы. После налета пошла на Староместскую площадь и взяла меня с собой. Ужас! Повсюду лежали убитые, храм Св. Николая был разрушен, люди из противовоздушной обороны вытаскивали раненых из-под завалов. Жертвами, конечно же, стало обычное гражданское население, при этом не было уничтожено ни одного завода или военно-стратегического объекта. Оказать помощь пражанам в тех условиях оказалось огромной проблемой для города, поскольку больница на Карловой площади так же пострадала от авианалета, а пожарные бригады уехали днем раньше спасать пылающий Дрезден. Люди, оставшиеся без крова, вытаскивали уцелевшие вещи, пытались вывезти их подальше от центра города. Многие, у кого были родственники в деревнях, уезжали из города совсем. Потом бомбардировки были 2, 3 и 25 марта, причем последняя - с наиболее массовыми смертями.

В апреле бомбардировки прекратились. По приемнику, который находился у домоуправительницы пани Блахновой, мы узнавали последние известия. 4 апреля освободили Братиславу, а до Праги все никак не могли дойти. Было такое ощущение, что у нас время остановилось - немцы как ходили хозяевами, так и ходят, все магазины и кафе, хоть и по карточкам, но работают. У нас в Университете, правда, никого не осталось. Только изредка приходил какой-нибудь немецкий офицер с солдатами для осмотра помещений и подвалов, видимо, на случай занятия обороны. Мать понимала, чем это грозит для нашей семьи, и часть помещений вообще не открывала, говоря, что нет ключей.

1 мая мы узнали о смерти Гитлера, а 2 мая по приемнику у пани Блахновой сообщили о падении Берлина. Дело шло к Пасхе, которая должна праздноваться в воскресенье 7 мая. Немецкое командование по случаю православной Пасхи разрешило чехам вывешивать национальные флаги на улицах. Чехи это восприняли, как сигнал к действию. 4 мая в «чистый четверг» мы с маой еще ходили на службу в церковь Святого Николая на Староместской площади, где было очень много народа. Служил Владыка Сергий. А 5 мая где-то около 12 часов дня из репродуктора, что висел у нас на площади Овоцни трг, сообщили: «Внимание, говорит восставшая Прага, мы просим помощи». Обращение повторяли по-чешски, по-русски, по-английски. Немцы стали бомбить восставшую часть Праги, население попряталось в убежища. Мы втроем затаились в нашей квартире и сидели тихо, поскольку наш двор стал простреливаться. Немцы и чехи заняли противоположные крылья нашего здания и нещадно палили друг в друга. Потом все стихло. Мама набралась смелости и крикнула что-то по-чешски - с немецкой стороны отозвался пулемет. Прошло еще немного времени, и отец крикнул в окно по-немецки. В ту же секунду с противоположной стороны ударили автоматные очереди. Всё! Мы оказались в ловушке. Передвигались по квартире на четвереньках, чтобы в окно не было видно наших голов. Свет не включали, да его и не было. Ночь прошла в тревоге, но мирно.

На следующее утро мы услышали, как по Целетной улице с громкоговорителем несколько раз проехала машина Международного Красного Креста, которая к Пасхе раздавала продовольственные пайки. Мы сидели голодные и боялись пошевелиться. Я хотел кушать, но родители меня только успокаивали. Днем из репродуктора на площади мы услышали, что на помощь восставшим пришли части генерала Власова, которые успешно разбили две дивизии СС, переброшенные с фронта на усмирение восставших. Были слышны далекие разрывы, но мы даже себе представить не могли, что происходит в городе. В нашем дворе, который располагался буквой «L», ничего не менялось, засевшие партизаны и немцы не давали возможности выйти на улицу.

Тут мать сообразила, что можно пройти к пани Блахновой через чердак. Ни один ключ не подходил. Пытались взломать дверь, но ничего не получилось, и родители оставили эту затею, боясь, что будет греметь на весь Университет, когда придется выламывать внутренний замок.

Прошла еще одна ночь. На следующее утро мать не выдержала и решила самостоятельно выломать этот замок. Взяла с собой топорик, которым мы рубили дрова, и стала им поддевать под дверь. Минут через 15 ей удалось открыть чердачный ход, и она, где на корточках, где по-пластунски, пробралась к нашей домоуправительнице. У пани Блахновой они взяли кусок простыни, привязали ее на швабру, а на белом полотне куском красного кирпича нарисовали жирный крест. Получился флаг Красного Креста. Его они и вывесили из окна на первом этаже, что должно было означать для воюющих, что в этом помещении находится лазарет Красного Креста, а значит, это зона не должна обстреливаться. Спустя год мы увидели в одном из чешских журналов фотографию с этим флагом.

От пани Блахновой мать узнала последние новости. Оказывается, Прага - это единственное направление для немецкого отступления, так как фашистам не хотелось воевать с русскими, а лучше сдаться в плен американцам. Вот они и стали выбираться на запад, но чехи решили их не выпускать. По радио, которое Вера Блахнова могла слушать, она слышала призывы к строительству баррикад, чтобы не могла по улицам пройти немецкая техника - танки и самоходные орудия. По слухам, на Староместской площади ни одного булыжника не осталось - все ушло на баррикады. И таких баррикад, рассказывала пани Блахнова, построено по всей Праге больше тысячи! Еще мама узнала, что по радио восставшие призывали на помощь американцев, но ближе всех оказалась армия генерала Власова. Она-то и вступила в бой дивизиями СС, шедшими на подмогу немецкому гарнизону. Но потом что-то разладилось в дружбе у власовцев и чехов, и армия Власова, как говорила Блахнова, уже собирается уходить из Праги.

Весь день 8 мая шли бои. Возле Каролинума не стреляли, но где-то рядом, судя по близким разрывам, шел ожесточенный бой. Мы снова спрятались в квартире. Блахнова мне дала немного хлеба, мы тем и питались. К вечеру все стихло. А наутро в Прагу вошла Красная армия. Уже с девяти утра центр города был заполнен людьми, мы с мамой тоже пошли, еле протиснулись к советскому танку, окруженному возбуденными пражанами. Из окон на площади висели десятки красных флагов, но каких-то укороченных. Видимо, сработала смекалка: из немецких флагов вырезали свастику на белом фоне. Откуда ни возьмись, появились потреты Сталина. Кто-то держал транспарант «Да здравствует Красная Армия!». После обеда все площади превратились в концертные площадки, где стояли открытые грузовики с танцорами и певцами. Советские солдаты тоже выступали, а некоторые чешские девушки оделись в национальные костюмы.

Затем начались будни. Отец целыми днями сопровождал следователей НКВД, которые использовали его как переводчика, а мама обязана была готовить им еду. Конечно, в этом были преимущества, так как и нам кое-что перепадало. Я помню говядину в собственном соку из канадских консервов, которая мне казалась невероятно вкусной.

Русская эмиграция восприняла приход советских воинов неоднозначно. Некоторые успели перебраться на запад, в американскую зону оккупации еще до прихода Советской Армии. Но большинство эмигрантов остались, полагая, что у новой власти нет причин для преследования, поскольку ничего антисоветского они не делали. Однако аресты начались уже 11 мая, причем довольно часто происходило так, что людей забирали и вновь отпускали, иногда по несколько раз.

Со временем группу следователей перевели в другое место, и отец, оставшись без их защиты, оказался в лагере под Прагой, в Модржанах. Это местечко находилось за городом, на юго-западе. Мы с мамой ездили туда несколько раз. Это был пересылочный лагерь, где содержались лица, сотрудничавшие с немцами в годы протектората. Здесь были чешские и немецкие бывшие чиновники, врачи, пленные немецкие солдаты, актеры немецкого театра, служащие учреждений, русские эмигранты - все, кто подпадал под акцию чешского «справедливого возмездия». Основная масса людей содержалась под открытым небом - мужчины, женщины и дети. Были и бараки, в которых держали тех, кого водили на принудительные работы. Отца поместили в один из таких бараков, а работал он на лесопилке. Ходили слухи, что всех заключенных должны отправить в Сибирь.

Всеми правдами и неправдами мать билась за освобождение отца из лпгеря. И однажды ей это удалось, ночью отец пришел домой с двумя мужчинами. Мужчины переночевали на полу под роялем. Весь следующий день они скрывались у нас дома, а ночью ушли. С тех пор я больше отца не видел и ничего о нем не слышал. Взрослые говорили, что о нем ничего не известно. То же самое говорил и я, когда меня о нем спрашивали. Спустя годы я в анкетах писал, что отец пропал без вести. На самом деле я просто не знал, где он, я просто потерял след, а мать ничего не говорила.

Остались мы без кормильца, мама без работы и без средств к существованию. Каждый день она искала работу. Если она что-то находила, то в основном это была какая-нибудь бригада на пару часов, в лучшем случае на пару дней. Наконец, ее приняли в качестве рабочей на фабрику целлулоидных игрушек, где она вручную стала разрисовывать куклы. Работала в три смены. Я не ходил в школу, был предоставлен сам себе и шатался по центру города. Так я изучил каждый уголок в районе между Карловым мостом, Староместской и Вацлавской площадями. Сам себе варил горох на электрической плитке. Горох варился несколько часов, мне не хватало терпения дожидаться, пока он сварится, и я шел на улицу играть, пока из окна нашей квартиры не начинал валить дым. Боясь, что мама будет ругать, потом несколько часов чистил песком сгоревшие кастрюли. Это была тяжелaя и неблагодарнaя работа. В конце концов, я разработал первый в своей жизни «технологический процесс» - сырой горох выливал в унитаз. Голодным я оставался в любом случае, но экономил электричество, да и кастрюлю не надо было драить. Со временем я научился играть на слух песенки того времени на отцовском рояле, но только я вошел во вкус, как пришли грузчики и, как нарочно, инструмент забрали.

В одном из магазинов у Каролинума после войны в витрине, видимо, для привлечения покупателей, стояла игрушечная железная дорога с настоящими вагончиками, тепловозом, рельсами. Всё это двигалось по кругу от электричества: поднимались и опускались семафоры, передвигались стрелки, и маленький состав перемещался по рельсам. Меня это завораживало настолько, что я мог часами стоять и смотреть на эту игрушку. Конечно, мне хотелось и у себя дома иметь такое чудо, но об этом можно было только мечтать. И вот, уже будучи взрослым, я купил себе такой набор и сам стал играть.

Пока отец работал, мы были обеспечены. В этот период мне подарили большой педальный автомобиль с рулем. Там сломалась одна педаль. Я до сих пор помню, что именно там поломалось. Если бы это было сейчас, то отремонтировать было бы делом десяти минут, а тогда, при полном отсутствии технических навыков у отца, это было невозможно. Была еще, помню, лошадь на качалке, которую можно было снять с качалки и кататься на ней. Можно было отдельно использовать и площадку. Когда на площади Овоцни трг стали выставлять вещи, то в один из дней в ящиках появились швейные машинки – целые и разобранные. Я взял колесо со станиной от машинки, приспособил его к этой площадке и научился очень быстро кататься вниз с горки, как на самокате. Чтобы выкладывали там книги, не помню. Были велосипеды, взбивалки. Особенно поразило количество этих взбивалок – все ящики были заполнены исключительно взбивалками! Пенсне из этих ящиков до сих пор где-то у меня лежит. Это немцы сортировали вещи убитых и складывали их в подвалах университета.

После года шатания по городу, пришло разрешение, как неблагонадежному, посещать школу. Меня зачислили во второй класс начальной школы, которая находилась на Угольном рынке. Это была обычная чешская школа, там нужно было сдавать экзамены по письму и чтению, чтоб поступить во второй класс. По-чешски я тогда не разговаривал, но за два года научился. Школа была рядом с домом. Там же я закончил и третий класс.

Однажды кому-то пришло в голову, что наша квартира в центре города могла бы пригодиться какому-нибудь начальнику. Сказано - сделано! B один прекрасный день прислали грузчиков с меблевозом. На фотографии, где мы сидим на корточках, сзади стоит фургон, запряженный лошадьми. Он приехал и стоял целый день. Я возле него играл, лошадей кормил, с извозчиками разговаривал и не знал, что это приехали за нашими вещами, чтобы нас выселить из квартиры. А так как мамы не было, ждали, когда она появится. Вечером, когда мать пришла, вещи погрузили и увезли, и мы их больше не видели. Совершенно случайно в этот день на площади работал фотограф, делая снимки для одного из пражских журналов по теме пражского восстания 5-8 мая 1945 года. Идея публикации заключалась в том, чтобы показать для сравнения виды Праги из одной и той же точки - «как было» и «как стало». Вещи - а это была мебель, посуда, белье, наш любимый огромный фикус - отвезли на государственный склад на хранение. А чтобы нам не повадно было продолжать жить и без мебели, рабочие перекрыли воду в подвале, а в квартире поскручивали все краны, сифоны и унитаз. Входную дверь опломбировали снаружи!

Фото из журнала. 14 октября 1946 г.

Вещи отвезли на склад, с которого мы их никогда не выкупили – не было денег. Рабочие, присланные для ремонта помещений Университета, были цыгане из восточной Словакии, они прибыли с многочисленными детьми и женами. Их заселили в общежитие для студентов, которое после 1945 года пустовало. Строители работали каменщиками, штукатурами.

Поначалу нас приютила дворничиха, пани Вера Блахнова, у которой после войны тоже забрали мужа - во время оккупации он работал дворником в университете. Помню, что она вечно наблюдала за людьми на улице из своего окна. У нее было два сына – Зденек и Карл. Оба играли на музыкальных инструментах, были на 15 лет старше меня, даже старше их отчима-болгарина.

Мама сняла жилье на улице Под бруской, 6. Это связующая пешеходная улочка между серпантинами Хотковой дороги на Кларове (Chotkovej cesty na Klárove), недалеко от Старой лестницы на Пражский замок. Отныне я ходил в школу пешком через Манесов мост, Капрову и Михальску улицу. Иногда, с молчаливого разрешения кондуктора, ездил на трамвае № 1 бесплатно от Староместской площади через набережную Бенеша на Кларов.

Справа, в доме на 3-м этаже жила семья Арбатских в 1946-48 гг.

Фото Юты Арбатской. Прага. 2011 г.

Так выглядела улица Под бруской перед войной. Фото из Интернета

Для меня это было беззаботное время. Я снова был предоставлен сам себе, бродил по безлюдной Праге, изучал Град, его уголки и закоулки, дворы и тайные проходы в градские заброшенные сады. По Старой замковой лестнице мы катались на санках. У Влтавы, между Манесовым и Карловым мостом, были мои излюбленные места, где я часами играл у воды.

Слева, в начале Хотковой дороги была частная музыкальная школа, куда меня приняли. За год я освоил «Байеровку» (учебник игры на фортепиано для начинающих). Дома у нас пианино не было, так что домашние задания ходил делать в школу. Учительница снисходительно относилась к моему нежеланию играть гаммы, поняла, что музыкантом я не буду и научила меня хотя бы делать аранжировку к мелодиям, которые я играл на слух, что в дальнейшем мне очень пригодилось в жизни.

Я по Праге сам много ходил. На лодке катался по Влтаве – мать не знала. Ходил по площадям на Граде, с Климентом Готвальдом разговаривал, когда он выходил трубку курить. Как-то спросил: «Что вы тут делаете?» - «Гуляем». – «Ну, ладно, гуляйте». Мать вообще была не в курсе, где я бываю и чем занимаюсь. Помню в 1948 году, когда был переворот, так на Староместской площади был митинг. В тот день мать запрещала выходить, но я все равно пошел. На Вацлавской площади Готвальд выступал, было много народу. Потом я пошел домой через мост, и вдруг пошли трамваи. Я не понял, что пошли трамваи, просто люди куда-то все побежали. Я тоже побежал, а потом уж понял, в чем дело, ведь во время митинга все было перекрыто.

Перед переездом в Братиславу я жил у Александры Георгиевны Морицовой в Уезде над Леси. Клановице – это остановка поезда. Там нужно было выходить из поезда и идти довольно долго пешком, потому что ничего не ходило. По сокращенке ходили через лес. У нее был сын моего возраста, а я был в каком-то оздоровительном лагере там. Мы и раньше к ней приезжали, но только на субботу и воскресенье. Мама с Морицовой была знакома еще по Праге. У Морицовой не было горячей воды, мылись в тазу. Это была очень простая женщина, без амбиций, с простым русским лицом.

Александра Георгиевна Морицова с сыном Павликом. Уезд над Леси. 1957 г.

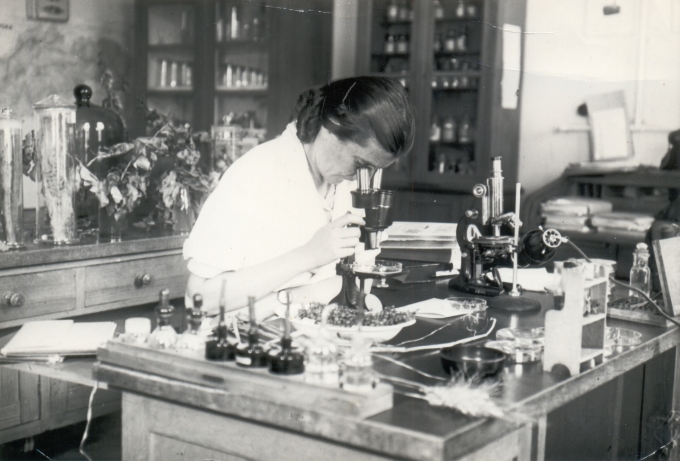

Мама устроилась на работу на фабрику целлулоидных игрушек, работала красильщицей. В июне 1948 года она случайно повстречала на улице старого товарища по университету в Белграде, который предложил ей место в научно-исследовательском институте Министерства сельского хозяйства в Братиславе.

Я был вынужден покинуть любимую Прагу. Перед отъездом мама купила мне самокат, и я целыми днями «колобешковал» на нем по улицам. А поскольку улицы в Праге булыжные, то кататься особенно было и негде. В Братиславу ехать не хотелось. Мама меня уговорила тем, что в Братиславе «тротуары асфальтированы», а не из булыжника, как в Праге, и кататься на самокате будет легче. Я понятия не имел, куда мы едем.

Квартиру мы сняли на Патронке, на Дюмбиерской улице в недостроенном доме без электричества, отопления и канализации, но с большим фруктовым садом (сейчас там котельная больницы). Меня отдали в четвертый класс начальной школы на Брнянской улице, 47, что была напротив нашего дома, через дорогу. По-словацки я не говорил и часто в школе не понимал, что от меня требуется, и потому делал много ошибок при выполнении домашних заданий, а иногда их вообще не делал - не было света. Меня поразило, что за каждую ошибку я должен был вместе с остальными выходить к доске, где учительница нас жестоко била тростью по ладоням. Это было ужасно - больно и несправедливо. Насколько я помню, в Праге такого не было, и я понял, что попал в средневековье. В школу ходить не хотелось. Уроки я делал самостоятельно, так как мама приходила поздно, а иногда даже уезжала в командировки по селам на два-три дня. Русский язык в школе изучали как иностранный. Поскольку в доме не было света, то уроки я делал при свечке, поэтому тетради всегда были в парафиновых пятнах. Мама работала безвылазно в своем Институте, даже в выходные - зарабатывала авторитет. В выходные я приходил к ней в Институт и катался на самокате по двору.

Осенью в прачечной стало холодно. Отопления не было, и мы стали очень быстро замерзать. Директор Института разрешил нам временно на зиму перебраться прямо в лабораторию, потому что здание Института отапливалось. После шести вечера, когда сотрудники уходили домой, мы разворачивали из новых ящиков «походную» постель, превращая лабораторию в спальню, а рано утром до 8 часов всё сворачивали. Только в выходной можно было понежиться. Удобно, что в лаборатории была электроплита, на которой можно было что-нибудь приготовить или вскипятить чай.

Научно-исследовательский институт Министерства сельского хозяйства

Словакии. Братислава. 2012 г. Фото Юты Арбатской

Инженер Елена Арбатская в лаборатории Института. Братислава. 1949 г.

Конечно, бесконечно долго в лаборатории жить было нельзя, и, как только потеплело, мама отправилась искать жилье. Следующим нашим приютом стала съемная комната на улице Зоховой на первом этаже многоквартирного дома. Но и там мы надолго не задержались, переехали на улицу Дунайскую, 30. Соответственно менялись и школы, где я учился.

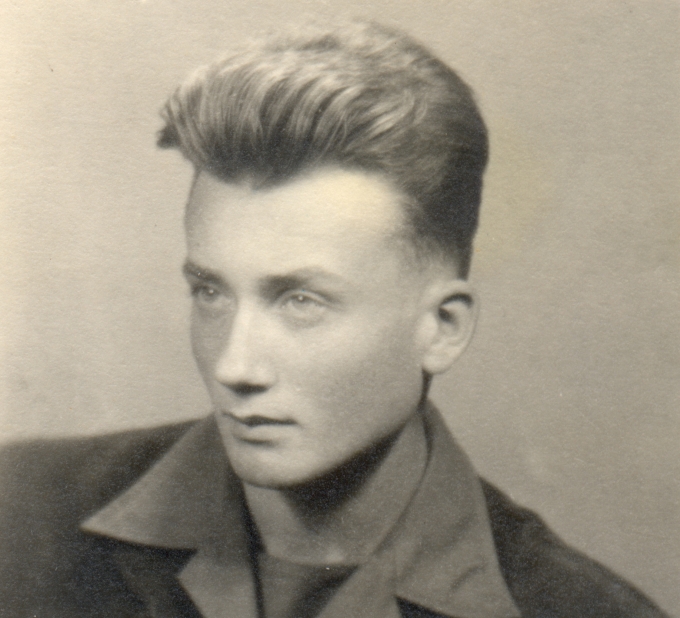

Ярослав Арбатский. Братислава. 1949 г.

Что сказать о Братиславе? Город, конечно, не может похвастать таким обилием готики и культурно-исторических памятников, как Прага, но матери очень понравились люди, живущие в Братиславе и вообще в Словакии. Они, как она говорила, добрее, проще и не столь «онемечены», как чехи. Все-таки Чехия частично исторически была областью Пруссии, а словаки - это настоящие славяне. Менталитет и образ жизни словаков и сербов очень похож, так что мать очутилась в родной стихии. Братислава, за исключением исторического центра, по архитектуре похожа на советские города, но это я понял значительно позднее. А тогда, в первые годы жизни в Братиславе, я принимал всё как должное.

Братислава. Площадь Сталина. Открытка 1950-х гг.

Братислава. Музей В.И.Ленина. Открытка 1950-х гг.

Мама всю жизнь рвалась в Советский Союз, то есть на родину, как завещал ей и братьям ее отец, генерал Гребенщиков. Что она только не предпринимала! Но ее, пока у власти был Сталин, везде отфутболивали, а иногда просто все ее заявления "теряли". Она потому и на работе "горела", что это, как она считала, могло ей помочь с возвращением на родину, которой она никогда не видела, - родители уехали в эмиграцию, когда ей было 5 лет. Именно поэтому она настойчиво искала людей в Словакии, кто так или иначе мог поучаствовать в ее репатриации.

Одним из мест, куда она любила ходить, был Клуб советских граждан в Братиславе. Руководил клубом Феодосий Сергеевич Четвериков, участник словацкого партизанского движения в годы войны. Он работал заведующим Водарней - станцией водоснабжения города, и вся его семья жила в доме при этой Водарне. Его отец - протоиерей Сергий Четвериков, скончался за год до нашего приезда в Братиславу. В Клубе советских граждан мать познакомилась с нужными людьми - академиком Андрусовым и его дочерью Ниной, Верой Николаевной Крюковской, Зоей Гараевой и многими другими. По большому счету, все свободное время она пропадала в Клубе, а меня поручала своим новым знакомым, сотрудницам по Институту Хильде Боровской или Марче Филловой. Во всяком случае, в отдел микробиологии я мог придти в любое время, где меня накормят, напоят, еще и уроки помогут сделать.

В 1950 году у нас произошли перемены. Броз Тито, возглавлявший вновь образованное после войны государство ФНРЮ (Федеративная Народная Республика Югославия), вступил в конфликт со Сталиным из-за выбора пути развития. Начав социалистические преобразования в Югославии после войны, Тито не увидел в них пользы, и сделал резкий разворот в сторону капитализма. Враждебное отношение ко всему советскому приобрело в Югославии общенациональный размах. Русские эмигранты, получившие в 1945-47 годах советское гражданство и оставшиеся жить в стране, стали у новой власти, как бельмо на глазу. Началось жесткое гонение на лиц, восстановленных в гражданстве СССР. Предлагалось отречься от гражданства СССР и принять гражданство ФНРЮ, в противном случае грозили тюрьма или высылка.

Дядя Олег, старший брат матери, жил все эти годы в Белграде, даже во время оккупации, никуда не выезжая. В один прекрасный день в нашу квартиру в Братиславе въехали дяд Олег с двухлетней дочкой Машей и бабушка, то есть мама моей мамы. Меня, разумеется, никто не спрашивал. Итак, мы все впятером стали жить в одной комнате на Дунайской улице. Маша оказалась девочкой страшно беспокойной, непокорной и шумной, я был в ужасе и от Маши, и от тесноты. Олег, правда, тут же стал искать работу, а бабушка толклась в комнате, постоянно ворчала и была недовольна всем - сменой обстановки, отсутствием удобств (вода и туалет были на улице, топили дровами). Вскоре дядя Олег получил новую работу и уехал со всей семьей в деревню, где ему выделили служебное жилье.

В 1952 году, когда я пошел в восьмой класс, в Братиславе открыли Дворец пионеров (сегодня в этом здании резиденция Президента Словакии - Авт.). Меня приняли в химический кружок, в котором я был избран старостой. Перед праздником 1 мая требовались фанфаристы для парада. У меня оказались слабые губные мышцы, и меня записали в барабанщики. А на барабане стало как-то очень здорово получаться. Нужно было 40 барабанов, а получили для парада только два. На этом барабане я отстучал весь парад. Мне это настолько понравилось, что когда во дворец пришла ударная музыкальная установка, я с головой ушел в ее освоение.

В марте 1953 года умер Сталин (траур по всей Чехословакии!), а потом и первый секретарь ЧССР Клемент Готвальд. Он поехал в Москву на похороны Сталина, простудился и умер. Я в этот год заканчивал 8 класс Первой мужской школы (бывшая Штефаникова) на улице Гросслинговой, и мне оставалось до окончания начального образования учиться еще год, а дальше, если захочу, могу еще учиться два года, потому что среднее образование в Чехословакии было 11-летним. И вдруг 7 мая выходит постановление о школьной реформе в Чехословакии. Согласно новому положению среднее образование теперь должно быть 10-летним, а 8-й класс становится последним при начальном образовании. При этом главным пунктом в новом законе был параграф о профессиональном образовании в «высоких школах», которые соответствовали советским техникумам и ПТУ. Было рекомендовано всем, кто заканчивал 8 класс, продолжать учебу в этих «высоких школах». Объяснялось такое нововведение потребностями национальной экономики и созданием новой «советской» структуры образования. В связи с этим были также упразднены гимназии и реформированы в обычные школы. В законе говорилось, что выпускники школ приходят на производство слишком поздно, а рабочих рук не хватает.

Ярослав Арбатский. 8-й класс. 1953 г.

Конечно, я хотел остаться в школе. Мать пошла к директору школы, но тот заявил, что она не понимает политику Коммунистической партии, а поскольку она русская эмигрантка, то должна, по его мнению, поддерживать общее желание словаков брать пример с Советского Союза, а не «вставлять палки в колеса». При этом оказалось, что он знал о маминых прошениях в Консульство СССР в Братиславе и о том, что у нее до сих пор нет гражданства. Разговор, в конце концов, дошел до того, что он сказал примерно следующее:

- Ваш сын будет работать на строительстве нового общества в Чехословакии!

- Конечно, - отвечала мама.

- Никакой средней школы! Учиться будет там, где мы скажем, а не где он хочет!

Как выяснилось, мне уготовано было учиться на геолога в городе Спишска Нова Весь, что в Восточной Словакии у подножья Высоких Татр. Маме пришлось подчиниться и объявить об этом мне. Вот так неожиданно я стал студентом.

Учреждение называлось «Высшая промышленная школа геологии и горного дела». Учиться там нужно 4 года. По окончании выпускники вместе с аттестатом о среднем образовании получают диплом инженера-геолога и отправляются на работу по распределению. Стипендия 40 крон, общежитие есть, но режим очень строгий. Летом - практика.

Итак, в сентябре 1953 года из Братиславы я отправился в «Высшую промышленную горно - геологическую школу». После нескольких месяцев учебы меня вызвал директор, полистал мое личное дело и спросил, не хотел бы я поиграть на барабанах в профессиональной группе. При поступлении в училище в анкете я указал, что в пионерском дворце играл на ударных инструментах. Оказалось, что родственник директора училища был руководителем ансамбля в местном ресторане «Редута». Ударник группы сломал ногу в Татрах и нужна была временная замена. Вечер там начинался в 7 часов, поэтому я даже не мог посмотреть на выступление.

- А как же учеба? - спросил я. - Он махнул рукой:

- Я тебе сделаю персональный график учебы!

В конце концов, было договорено, что моя учеба будет по институтской индивидуальной системе: когда я выучу тему, то объявлю об этом, и у меня примут зачет или экзамен. На уроках меня вызывали только тогда, когда я сам изъявлял желание отвечать.

Театр «Редута», гостиница и ресторан в Спишской Новой Веси

Играли мы каждый день с 19 до 23 часов. Работал я нелегально, мне было тогда только 15 лет, но шеф на это закрывал глаза. Однажды мне в ресторане сделали замечание, что я для питейного заведения слишком молод. Шеф инцидент уладил, a на следующий день мне выдали усы из костюмерной театра. «Редута» была театром, гостиницей и рестораном под одной крышей.

Три месяца я барабанил. В один прекрасный день выяснилось, что в ресторане я играл бесплатно. Директор поблагодарил меня и спросил, что он может для меня сделать. Я сказал, что хотел бы изучать геологию, а не горное дело. Без проблем оформили перевод, хотя закончить горное отделение было условием КГБ для разрешения заработать аттестат, но меня это тогда не интересовало, директора, наверное, тоже. Позже я играл на ударных в составе музыкального ансамбля «Шахтер» в эстрадной группе школы. В то время у нас в группе было две гитары со звукоснимателями, аккордеон, труба и ударная установка. Мы часто менялись инструментами, что имело у слушателей оглушительный успех. Таким образом, к стипендии, которая была 40 крон в месяц, я имел приработок 100 крон за вечер.

Ансамбль Шахтер» в 1957 г. Слева направо: Иван Репчок, Ярослав Арбатский,

Душан Кабала, Владимир Франта

В Спишской Новой Веси я иногда бывал у родителей маминого шефа, Александра Губы (Huba в переводе со словацкого значит «гриб»). Мама считала, что я нахожусь под присмотром, и могу к ним обратиться в случае нобходимости. Жили они в «Масариковой колонии». Так называли районы городов, которые президент Масарик построил для легионеров из средств золотого запаса России, который легионеры привезли в Чехословакию. Дома в колониях (по всей республике) имели одинаковую архитектуру, и к домам приделялся небольшой участок. У Хубы были два брата. Старший - Микулаш был известный драматический артист (его сын, мой ровестник, тоже известный артист). Младший брат в жизни не определился, работал то альпийским проводником в Татрах, то шахтером, когда не было денег. Я с ним встречался редко и только тогда, когда его родителей не было дома, а он лежал в кровати с какой-нибудь женщиной, забыв запереть дверь. Мать Хубы была сердечная, заботливая домохозяйка. Отец - машинист паровоза на пенсии. Это было еще то время, когда шоферов и машинистов воспринимали, как сейчас летчиков или космонавтов. Расказывал нам (мне и моему другу по училищу Штефану) всякие истории. Запомнилось, как на железнодорожном переезде застряли волы с телегой. Другой бы запаниковал, начал тормозить, а кучер вместо торможения пробормотал «вот будет мяса», прибавил ходу и проехал переезд так, что пассажиры и не заметили!

Мы со Штефаном подружились потому, что у нас двоих, со всей высшей школы, были велосипеды, которые мы оставляли в доме Хубы, когда уезжали домой на короткие каникулы. За 4 года учебы старики Хубы стали мне, как родные. Когда я ехал в СССР, они пришли в Спишской Новой Веси на вокзал меня проводить к поезду, делавшему здесь остановку. Я разревелся, а дед меня сердечно успокаивал: «Не реви, везде люди живут».

За годы учебы я подружился со многими ребятами. Мы, как все студенты, гуляли, пили хорошее чешское пиво, собирались с девчонками поиграть на гитарах у часовни Святой Анны за городом.

Штефан и Ярослав

Одно время я увлекся фотографией, и в каждый свой приезд к матери в Братиславу ходил фотографировать Дунай.

Вид на Братиславский Град ночью. 1955 г. Фото Ярослава Арбатского

Ярослав Арбатский. Братислава. 1955 г.

На последнем курсе практику я проходил на Северочешских буроугольных шахтах, там же написал дипломную работу, а когда получил диплом «техника-геолога», туда же получил распределение. Там снимали землю, добывали бурый уголь, и площадь карьеров разрослась настолько, что был уничтожен целый город, находившийся там ранее.

В Спишкой Новой Веси я должен был получить аттестат о среднем образовании. Так вот, чтобы мне выдали этот аттестат, маме пришлось обивать пороги министерств и ведомств, поднимать все свои связи и знакомства. У нее были связи с высоким начальством в Министерстве образования, поскольку в свое время она оказывала услуги переводчицы, когда в гости к министру приезжали гости из Советского Союза. Вот она и общалась с теми и другими. Ей пришлось ради моего аттестата отказаться от вручения ей какого-то ордена за достижения по шелкопряду. А тут еще, как на грех, в какой-то английской газете появилась статья, где писалось, что Юрий Арбатский получил Гуггенхаймовскую премию, написал книгу. Таким образом, все узнали, что мой отец не умер, не сослан в Сибирь, а находится в Америке, да еще и премии за свои книги получает!

До поступления на работу по распределению нам дали две недели каникул. Я приехал в Братиславу и решил встретиться с одноклассниками, что поступили на работу в Геологический институт Диониса Штура. Они жили в бараке, в комнате на четверых без душа и туалета. Они уговаривали меня, чтобы я остался в Братиславе, что в институте есть вакансии, что в Чехии, мол, я буду, вероятнее всего, жить так, как они тут. Тем более что в Братиславе у меня есть жилье. А ведь действительно, у матери к тому времени уже была своя трехкомнатная квартира в отдельном доме в престижном районе над Градом. Эта квартира ранее принадлежала Рудольфу Стрехайови, но освободилась после назначения его Председателем Совета Министров. Мама тоже меня уговаривала не ехать работать по распределению, а остаться в Братиславе, что и стало впоследствии причиной неприятностей. Я пошел в отдел кадров, и когда там узнали, что мне не надо жилье, взяли меня с «руками и ногами». Выдали новое распределение, а старое отправили в Чехию. Так началась моя работа в Братиславе.

Моя специальность в институте была разведка урановых месторождений, точнее радиоактивных руд. Я иногда ходил вниз, в мастерскую, где работал мой однокашник, который умел полировать камни. В мастерской мы проводили с ним много времени. Мне работа с камнем нравилась, но я и предположить тогда не мог, что знания, полученные там, мне пригодятся уже через полтора года.

Весной 1958 года в стране производились кадровые проверки. Если твой отец учитель, значит, ты должен работать в шахте. Для этого всех под гребенку отправляли в двухлетнее горное училище. В первом классе форма была серая, во втором – черная. Фактически дети там не учились, а работали в шахте с отбойными молотками. Их, конечно, чему-то учили, но в основном наука познавалась под землей. По окончании училища выдавался диплом шахтера. Президент Чехословакии был самый главный шахтер, у него была шахтерская форма, на собраниях он принимал участие в этой форме и хвалился этим званием. Был учрежден в стране день шахтера. Лозунг президента был: «Кто больше меня добудет угля?». Кто прошел эту шахтерскую школу, эту трудовую повинность, мог рассчитывать на любую карьеру и учебу в дальнейшем. Кто не прошел и уклонился, попадал под зачистку 1958 года.

И вот, согласно кадровой проверке, все должны были предстать перед комиссией, и затем по отработанному сценарию решалась судьба каждого сотрудника. Вызвали и меня. Кадровая комиссия заключила, что я трижды умышленно обманул компетентные органы. Во-первых, я должен был учиться на горняка, а оказался на геологическом факультете, на что требовалось специальное разрешение. Во-вторых, получив распределение на Северочешские буроугольные шахты то есть, на производство, сам, без разрешения, оформился в Геологический институт имени Диониса Штура. В-третьих, в анкетах я указывал, что мой отец в 1946 году пропал без вести, а он (как я тогда понял) во время депортации в Сибирь бежал из поезда, живет в США и удостоен Гуггенхаймовской премии за научную работу! А у меня, по штатному расписанию, есть доступ к секретным картам и документам, и вполне возможно, что у меня с отцом есть, или будет, контакт.

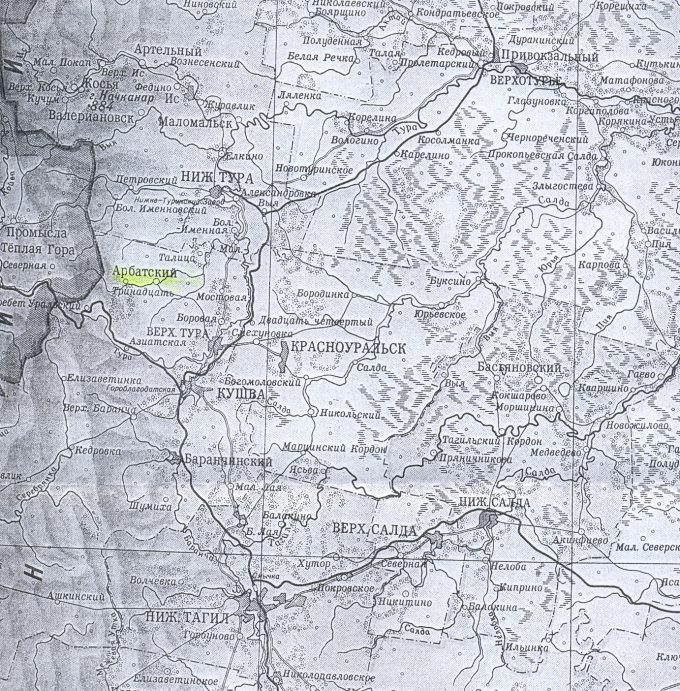

Комиссия заключила, что я – неблагонадежный, а все расследованные факты были переданы в вышестоящие инстанции. Летом 1958 года я получил постановление, что «за потенциальную возможность шпионажа в пользу США» меня депортируют в Сибирь. Какой-то следователь из «Штатной безпечности» умел читать по-русски, открыл карту Урала, нашел поселок под названием «Арбатский», и сказал, что я поеду туда. Там я и прожил почти два года. В самом поселке жить было негде, поэтому я жил в соседней Кушве. А в Союз меня отправили потому, что у меня были русские корни, а сами словаки не хотели на себя брать лишний труд.

Поселок Арбатский на карте Урала

О том, что идет «кадровая проверка», мама узнала от знакомых своих коллег, и, не добившись ничего толком от меня, кинулась в консульство, где ей удалось выхлопотать более приемлемый способ отправки меня в СССР. А именно по приглашению Четвериковых на жительство в Свердловск. Вся разница была в том, что ехал я не в «коровнике», как все репатрианты, а пассажирском вагоне за свой счет. Я ведь был еще «несовершеннолетний», то есть паспорта и гражданства у меня не было, хотя мне было 20 лет. Ну, а если несовершеннолетний, то мама все могла делать без моего ведома.

В сентябре я уже сидел в приемной начальника трудового лагеря на Урале и размышлял о своей дальнейшей судьбе...