Воспоминания о лагере. 1958-1961 гг.

В сентябре я уже сидел в приемной начальника трудового лагеря на Урале и размышлял о своей дальнейшей судьбе. Я был «командирован», видимо, с «соответствующими сопроводительными документами» в распоряжение Уральского Геологического Управления. Оно состояло из экспедиций – съемочной, разведочной и поисковой, которые, в свою очередь, состояли из партий. Партии – из отрядов. Меня определили в поисковый отряд, буривший глубинные скважины (1200 м) недалеко от поселка Арбатский. Кстати, в результате этих и других скважин основали Качканар. Надзирать за мной поручили администрации лагеря, который там находился.

Вечер. Бесконечно долго сижу в прокуренной конторе. Ожидаю начальника лагеря и высшего представителя власти в одном лице на всю округу. Я уже начал было дремать, когда он явился. Винтовка дулом вперед, за уши держит пойманного зайца. «Я знаю, что ты должен приехать - говорит он, - в лагере свободных коек много, но ты депортированный, так что в лагерь я тебя отправить не могу, будешь спать тут». Он указал на диван в своем кабинете. «Получи спецодежду, а после шести можешь занимать диван, охранник будет знать. И встань вовремя, мы работаем с девяти, так чтоб я тебя здесь в рабочее время не видел».

Лишь только я заснул, как в канцелярию ввалились мужики с начальником во главе: «Нужно отметить твой приезд. Обмоем!» - и мне в руки ткнули банку из-под горчицы, наполненную какой-то вонючей жидкостью. «Что это?» - спросил я. «Что, водку не пил никогда?». Никакие отговорки, что это много, что я не пью, что мне нельзя после желтухи, не принимались: «Ты нас не уважаешь!». Такого гнусного пойла я в жизни не пробовал, меня чуть не вырвало. Мужики забавлялись. Вскоре я ощутил приятное тепло, что растекалось по телу, я заснул прямо за столом. Снилось мне, что я дома в Братиславе, гляжу на Дунай, а по Дунаю плывет пароходик. Разбудило меня то, что мне в руку снова тычут следующий стакан. На столе была куча пустых бутылок, и на первый взгляд никто не был пьяным. Я заметил, что по моему жилету ползет какое-то розоватое насекомое, напоминающее маленькую божью коровку, но без точек. Раздавил его, осталось кровавое пятно с запахом коньяка. Я спросил: «Что это?». – «Вот это да! Клопа не видел!» - смеялись мужики. Вскоре я узнал, что клоп – это «плоштица» по-словацки.

Утром я еле встал на ноги, тошнило, все кружилось перед глазами. Тем не менее, я героически двинулся за бригадиром в конюшню, где мне выписали лошадь и сани. Раньше я лошадь никогда даже близко не видел, не то, что не умел запрягать. Но чему только человек не научится… Наконец, я сел в сани, щелкнул вожжами и крикнул «Хийо!», но лошадь ни с места. Я еще раз: «Хийо!», а она стоит. Мимо шла какая-то бабка и говорит: «Но, сыночек, "но" надо сказать!», и лошадь тронулась.

Хуже всего было вечером, когда коня нужно было распрягать. Особенно не давалось снять с шеи хомут. Уперся каблуком в голову, а хомут не идет, хоть тресни! Тут снова бабка: «Сыночек, перевернуть надо!», то есть хомут, оказывается, надо провернуть вокруг шеи. И действительно! Хомут снялся!

Меня определили к мастеру буровой установки. Я должен был возить ящики с керном от буровой до склада для дальнейшего геологического описания. Постепенно я привыкал к своей работе извозчика, хотя Орлик (так звали коня) имел непокорный нрав и был «себе на уме». Как-то раз он вздумал, что ему лучше идти по сугробам, опрокинул сани, уложенный буровой керн рассыпался и перемешался. В другой раз он опрокинул сани с вольнонаемными (сотрудники лагеря, которые не были заключенными), полагая, что тем самым можно приостановить работу и передохнуть. Никто не верил, что это проделки Орлика, говорили, что это я делаю нарочно.

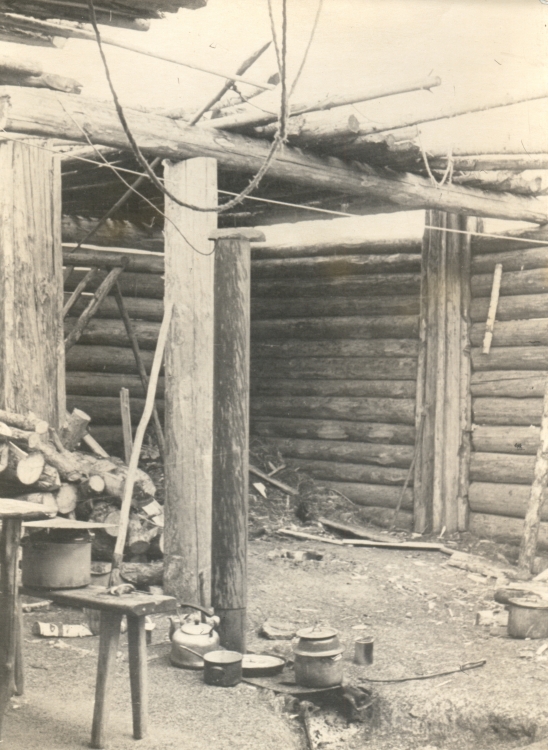

Поселок состоял из нескольких рубленых избушек для местных жителей, преимущественно женщин, солдатских вдов Великой Отечественной войны, и лагеря, огражденного колючей проволокой. Самым внушительным сооружением были огромные металлические ворота с красной звездой и лозунг «Коммунизм победит!». К лагерю подходила железнодорожная ветка и разбитая проселочная дорога.

Поселка Арбатского сегодня не существует, его даже нет на картах. Это была дорога из Верхней Туры на Качканар. Где-то между ними и был поселок Арбатский. Кроме нашего лагеря там была какая-то ракетная база. На фото, которое я нашел в Интернете, запечатлены лишь развалины управления, а деревянные бараки совсем пропали. Зато сохранились некоторые мои фотографии.

Поселок Арбатский. 1959 г. 20 домов. Одни вдовы.

Это все были ссыльные после оккупации

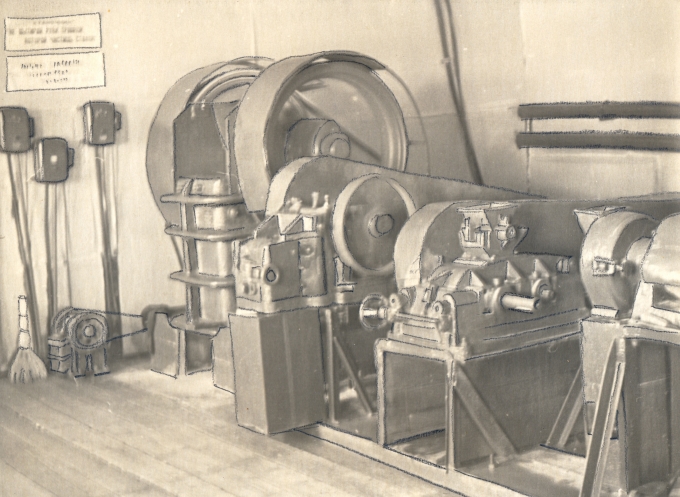

Буровая в поселке Арбатский. Глубина 1200 м. Лето 1959 г.

Обогатительный цех в пос. Арбатский. Здесь дробились гранулы. 1959 г.

Из гранулированного кварца делали химическое стекло. Молотками сбивали натеки железа с кристаллов кварца. Это называлось обогатительным цехом. Как становилось тепло, бабушки выходили из цеха, а то дышать было нечем. Все чистые гранулы отправляли в Ленинград на экспериментальный стекольный завод и делали плавки.

Пос. Арбатский. Лето 1959 г.

Основная масса заключенных состояла из военнослужащих, попавших в немецкий плен. Они считались предателями родины и были осуждены военным трибуналом на долгие годы заключения за измену. Это была дешевая рабочая сила, в которой остро нуждалось государство и которую, помимо прочего, использовали на строительстве стратегической железной дороги. По мере того, как железная дорога продвигалась на север, за ней передвигался и лагерь. Вблизи стоял кедровый лес. Чтобы не расчищать площадки под дорогу, строили временные, «рельсовые» автомобильные дороги. Рельса состояла из трех бревен, скрепленных скобами в виде корыта в нескольких метрах над землей. По этим рельсам, не пользуясь рулем, на бешеной скорости ездили чешские «Татры 111». Это было захватывающее зрелище, но ни одного сходa с «рельсов» я не видел.

Зимой стоял страшный холод с температурами до – 40°, но и при таком морозе можно было выжить. Хуже жилось, когда было – 20, но с ветром. Вьюги были такие, что видимость не превышала десяти метров, а холод пробирал до боли в костях. Самое неприятное было на отхожем месте. Понос грозил отморожением задницы. Фекалии замерзали на лету. Со временем эта смерзшаяся горка становилась все выше и выше, пользователи на нее взбирались. В конце концов, сбрасывали с будки крышу. Вскоре над будкой торчали головы. Когда же будка доходила по пояс, это было верное предзнаменование скорого прихода весны. Жгли покрышки, размораживали землю, экскаватор вырывал новую яму, на ней ставили приятно пахнущую стружкой очередную будку, и круговорот повторялся.

В конце мая растаял последний снег. Очень быстро, буквально за несколько дней, появилась на деревьях листва. Однако в начале июня выпалo 30 см снегa, который сломал ветви. Примерно месяц повсюду грязь была по колено, передвигаться можно было либо по железке, либо по «рельсовой» автомобильной дороге.

Однажды начальник охраны сообщил, что произошел побег заключенных. «Не беспокойся, - сказал начальник, - через неделю пойдет поезд на большую землю, догонят». Действительно, догнали. Всем «впаяли» еще по 10 лет.

Начальник лагеря, Николай Яковлевич Коровин, в отличие от подчиненных ему охранников (которые состояли преимущественно из чеченцев, грузин, осетин и наизлейших украинцев), имел большой авторитет. Можно сказать, что его даже любили. Он никого лишний раз не обижал, если мог, помогал. Говорили, что после войны он, как и многие командиры, тоже отсидел пару лет.

В лагерных мастерских собирали железнодорожные рельсовые звенья и грузили на платформы. С помощью крана, установленного тоже на железнодорожном вагоне, эти рельсовые звенья укладывали на подготовленную насыпь. За день укладывали до 20 звеньев. Затем подбивали шпалы вручную. Максимально допустимая скорость поезда на установленной таким способом ветке была 20 км в час. Но дорога работала!

Вольнонаемные, к которым принадлежал и я, работали с 9 утра до 6 вечера. Зимой в 9 часов начинало светать, а в 4 часа уже было темно. Мой коллега, который спал в соседнем кабинете, обучал меня местным нравам. Это был выпускник Свердловского горного института, получивший распределение в такую глухомань. В шесть вечера, сразу после работы, мы ложились спать. В десять вечера нас будил будильник. Мы вставали и включали маленький приемник. Ночью главную радиостанцию выключали, a на коротких волнах можно было поймать канадскую вещательную станцию, по которой передавали джаз и рок-н-ролл. Станцию можно было слушать до самого утра, пока не включали помехи, потом шли досыпать. Таким образом, мы слушали музыку, которая, будучи частью враждебной идеологии, была официально запрещена. Это было приятное времяпровождение, а самое главное, единственная возможность «гражданского неповиновения» в нашей ситуации.

Коллега, с которым приходилось ночевать в конторе начальника лагеря, отличался буйным характером. Довольно часто он напивался, а утром ничего не помнил. Днем он был нормальным человеком, наизусть читал Лермонтова, Пушкина, а вечером напивался и превращался в зверя: выбивал двери, разбивал стулья, окна. Утром ему показывали на результаты погромов и требовали заплатить, на что он охотно соглашался. С получки у него вычитали деньги на ремонт. Плохо было то, что на улице мороз минус 40, приходилось убегать от него на улицу, ждать, пока он не упадет на пол. Затем я заходил, переступал через него и ложился на свой диван. Но на этом приключения не заканчивались, предстояла борьба с клопами, которые в этом диване расплодились до неимоверного количества. Позднее, через год или два, в Кушву стали завозить спреи от клопов, которые помогали на месяц, но в первое время ничего подобного не было.

Я каждый месяц должен был приезжать в Свердловск для отметки в КГБ. Мне всегда было назначено на 9 часов утра. Я приезжал, садился в приемной и ждал. Майор, который должен был со мной провести беседу, ходил мимо меня много раз и делал вид, что меня не замечает. Где-то около трех часов дня он, проходя в очередной раз мимо, вдруг меня замечал, и удивлялся: «А, вы здесь! Проходите, рассказывайте, как живете». Я отвечал дерзко: «Что я вам буду рассказывать? Я не знаю, что буду завтра завтракать». «Ну, вы не это самое. Ну, мы знаем. Идите». Через месяц ситуация повторялась в точности, я приезжал, садился в приемной и сидел до трех часов. И главное, в приемной больше никого, кроме меня, не было. Он снова ходил мимо, меня не замечая.

Свердловск. 1960 г. Фото Ярослава Арбатского

Свердловск. 1960 г. Фото Ярослава Арбатского

Свердловск. 1960 г. Фото Ярослава Арбатского

В Свердловске я всегда заходил к Четвериковым, где хранились под Лялиной кроватью 10 моих чемоданов. Когда мне что-нибудь было нужно, я всегда мог взять из своих вещей. Беда в том, что в моей ситуации ничем нельзя было воспользоваться - могли элементарно украсть.

В один из моих приездов в Свердловск я решил пойти в гости к «Зубру» - Тимофееву-Ресовскому. Я попал на застолье. Во главе стола сидел Сам и крыл, на чем свет стоит, советскую власть. Я испугался, и больше туда не ходил. Бывал лишь в тех случаях, когда его дома не было. Тимофеев-Ресовский себе мог такое позволить, а остальные нет. Однажды, уходя, увидел в прихожей посылку с надписью «Новосибирск. Арбатской». Оказалось, что Елена Александровна посылал продукты своей сестре, которая вместе с Иваном Владимировичем переехала из Праги в Новосибирск. Я удивился, а она сказала: «Они там сильно голодают».

В поселке Арбатском был маленький магазинчик, где продавались спирт, водка, советское шампанское и крабовые консервы. Хлеб пекли в лагерной пекарне раз в неделю. Другие продукты привозили поездом раз в месяц с «большой земли», которые распродавались в тот же день. Ассортимент был бедным. Были, например, квашеные огурцы с неприятным привкусом, уложенные в плохо промытые бочки из-под керосина, еще были мерзлые, пропахшие гнилью, лук и морковь, измельченные до порошка макароны в джутовых мешках, подмоченные соль и сахар, сушеная рыба (вобла) и сушеный картофель.

Питаться можно было и в лагерной столовой для персонала. Ежедневное меню – борщ и котлета. Борщ – это суп с сушеной красной свеклой, капустой и картошкой. «Котлета» - яйцеобразное изделие из хлеба с мизерным количеством мясного фарша. К котлете можно было взять «гарнир», что означало приложение из слипшихся макарон или горох из концентратов. Борщ бывал разных видов: «борщ с мясом» - борщ с кусочками вареных хpящей, «борщ с мясом и сметаной», «борщ без мяса со сметаной», «борщ без мяса и сметаны». Каждый вариант борща имел свою стоимость. Оптимальным вариантом был «борщ со сметаной», так как «мясо» приходилось выбрасывать - хрящ нельзя было разжевать. Голодным я не был, но такое диетическое меню было в моей жизни ежедневно целых 8 лет, пока я не оказался в Крыму.

Летом светало в 4 часа утра, а темнело в половине двенадцатого ночи. При свете дня не спалось. Долгое время меня мучила бессонница. Чаще всего я уединялся между запаркованными «Татрами» и разговаривал с ними, как с живыми существами, «земляками», которых также, как и меня, завезли на край света и бросили на произвол судьбы, и «мы обречены находиться здесь, пока не поржавеем, а потом нас распилят и сдадут в металлолом». Я плакал, и от этого мне становилось немного легче, и не так жалко себя. Как-то раз меня заметил там Николай Яковлевич. Подошел ко мне, держа наизготове дробовик: «Ты что тут делаешь?!». Когда увидел, что я утираю слезы, смягчился и закричал: «Ты что, посмотри на меня! Какой край света? Я тут родился, окончил школу, на войне меня не убили, я полковник, командую лагерем. Ты хоть мир видел! Мне сказали, что ты ходишь к автомобилям, чтобы снимать с них запчасти, а ты тут, оказывается, ревешь и скучаешь по маминой юбке!». Я, заикаясь, пытался объяснить, что не знаю хорошо русский язык, а поговорить на родном языке не с кем, что здесь все не так, как дома, другие обычаи, другие манеры и так далее. «Завтра утром придешь ко мне в кабинет!» - закончил он, и ушел в сторону леса. Спустя некоторое время из леса стали доноситься выстрелы.

Утром я ждал его в кабинетe. «Что ты можешь делать руками?» - спросил он, едва войдя. Я растерялся, не зная, что он от меня хочет. Видимо, он хотел узнать, владею ли я каким-либо ремеслом. Наконец, я вспомнил, что собственно я умею шлифовать и полировать камни. Этому я научился, когда после школы работал в Геологическом институте имени Диониса Штура в Братиславе и в свободное время ходил к приятелю в шлифовальную мастерскую. Так ему и сказал. Глаза его засверкали: «Так это же то, что мне надо! Что же ты мне раньше не сказал! Останешься здесь, вместо тебя пошлем на буровую другого».

Было правилом, что когда тебе надо что-нибудь, даже то, что положено по штату, например, ушанку со склада, или, посвежее буханку в магазине, нужно отблагодарить. Действовало это и тогда, когда начальник выбивал в верхах что-нибудь для себя, или для лагеря. Но, собственно говоря, в то время, нечего было дать. Денег ни у кого не было. Даже если бы и были, купить на них было нечего – всюду шаром покати. Николай Яковлевич уже давно мечтал организовать мастерскую по обработке камня, где можно бы производить «презенты» для начальства, но не имел человека, которому можно было бы это поручить. На Урале есть много месторождений красивых полудрагоценных камней – яшмы, родонита, малахита, обсидиана, мрамора и бог знает чего еще. Разработки (карьеры) в то время были заброшены. Ими пользовались кому не лень. И даже драгоценные камни в карьерах можно было достать за «бутылку», то есть за водку. И вдруг – специалист по обработке камня!

Уральская яшма

При тех возможностях, которыми обладал начальник лагеря, мастерская была оборудована меньше чем за месяц. А камни были действительно очень красивы. Достаточно было отполировать одну сторону, и это уже был красивый подарок, который мог украсить рабочий стол любого наиглавнейшего начальника.

Мало-помалу мы начали пробовать производить подарочные предметы: шкатулки из полированного камня, настольные письменные наборы, пресс-папье. Николай Яковлевич был в мастерской каждый день. Постепенно он стал и сам учиться этому ремеслу. Это стало его хобби, а я – частью его хобби. Однажды он сообщил, что у генерала, который командует всеми лагерями на Урале, скоро день рождения, и мы должны сделать для него подарок в виде настольного письменного прибора для его рабочего кабинета. Два месяца мы «колдовали» над этим прибором. Прибор представлял собой овальную каменную плиту диаметром 30 см, выполненную из красного родонита с необработанными краями. Она стояла на трех ножках, изготовленных из черного обсидиана (вулканическое стекло). В плиту вмонтированы два черных гнезда для ручек и черная обсидиановая визитница.

Уральский родонит

Генерал был от подарка в восторге. С начальником обмывали целую неделю. Пришел посмотреть и нашу мастерскую. Принес вознаграждение – почетный диплом и бутылку армянского коньяка. Примерно через год проводилась выставка, где экспонировалась продукция, изготавливаемая заключенными в лагерях. Генерал послал на выставку и свой письменный прибор, который занял первое место. Позднее наш прибор побывал даже на «ЭКСПО-67» в Монреале, где тоже занял первое место.

Спустя три-четыре месяца начальство лагеря и геологии между собой как-то договорились, и мастерскую перевели в Верхнюю Пышму, недалеко от Свердловска (я ее туда перевозил: фундаменты, электричество, вода и проч.). Мне дали место в общежитии в Свердловске (3 человека в комнате, туалет на улице). Во дворе, кроме камнерезной, была и дробильная мастерская. В 1961 году решили все это объединить и образовали камнерезно-дробильные мастерские в Свердловске. Я их опять строил и переселял. Меня назначили руководителем мастерских. Дали мне комнату 20 квадратных метров в семейном общежитии в Свердловске (общий коридор, 2 туалета, 2 кухни, 1 ванная). Конечно, не наша квартира на Ризнеровой в Братиславе, но жить уже было можно.

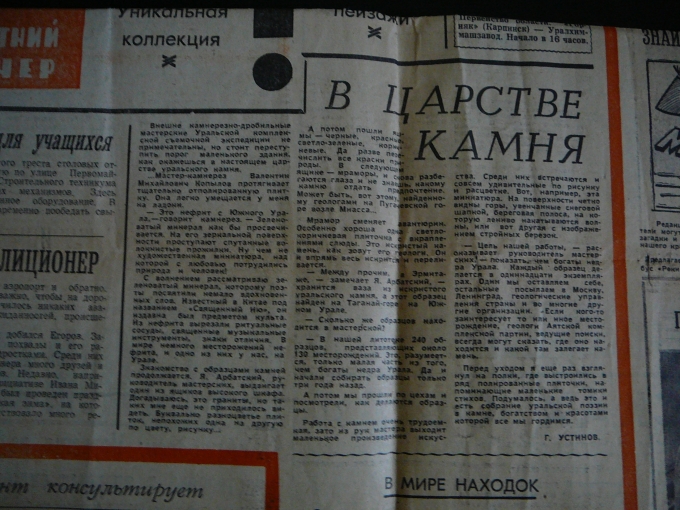

Заметка в газете "Вечерний Свердловск" 1965 г. о мастерской Ярослава Арбатского

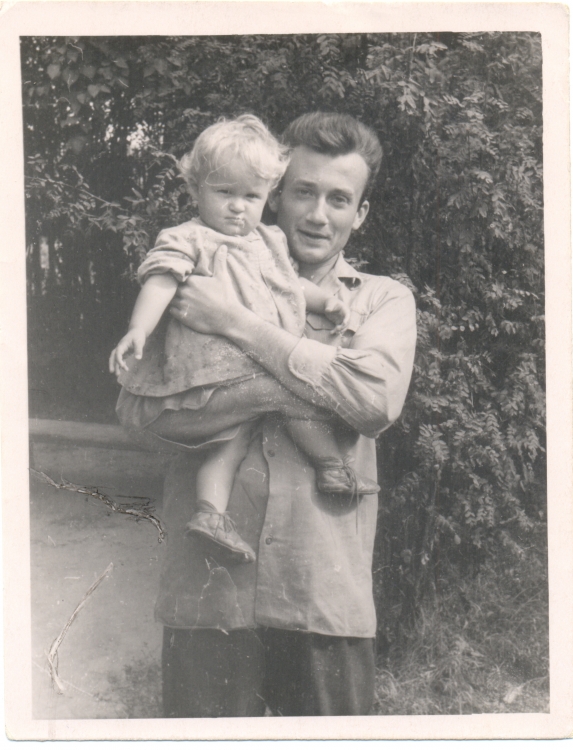

Летом 1961 года я познакомился со своей будущей женой Валентиной, которая только что съездила по путевке в ГДР и Чехословакию и хотела поговорить с человеком, который родом оттуда. Мы мило побеседовали, обсуждая общие виденные места. А поскольку это дело было в июле, то буквально через 2-3 дня она пригласила свою подругу и меня на свой день рождения. С тех пор все и завертелось, а в 1964 году родилась дочь Юта, и мы стали жить в нашей комнате в общежитии втроем.

Валентина Арбатская. На озере Шарташ под Свердловском. 1962 г.

Ярослав Арбатский - корреспондент газеты «Смена». Свердловск. 1963 г.

Самое ужасное произошло еще в 1960 году. Однажды из Казахстана пришло письмо от матери. Для меня это было ударом: я все надеялся, что когда-нибудь уеду назад, а теперь в Братиславе никого из родных не оставалось, - мать получила разрешение на репатриацию и оказалась под Алма-Атой. Уже через много лет я узнал, что друзья-однокашники разыскивали меня, писали из Словакии в Свердловск, но их письма возвращались с неизменной пометкой «адресат не проживает». КГБ не давало мне шанса, а теперь еще и мать сожгла все мосты!

Ну, что ж, если нельзя вернуться в Чехословакию, то, может быть, можно хотя бы уехать с Урала в Казахстан? Выросший в теплом климате Европы, я очень страдал от холода и никак не мог к нему привыкнуть. Первый раз я поехал в Казахстан к матери, когда получил первый отпуск. Ездил я на разведку, стоит ли мне самому туда перебраться? Посмотрел горы, сходил на рынок, где можно было купить две груши на завтрак. Все было страшно дешево по сравнению с Уралом. Она меня встречала на железнодорожном вокзале Алма-Аты. Помню, что был барак, где у мамы было две комнаты, а рядом протекал ручеек. Алма-Ата – европейский город, никакой восточной экзотики я там не заметил. Жила она в Каргалинке, этот поселок был пригородом Алма-Аты, туда ходил городской транспорт. Виделись мы с ней мало, она постоянно была на работе. Пробыл я там две недели или даже меньше. Рано утром я уезжал в Алма-Ату, гулял по городу, а мама уходила на работу. Из Свердловска я ездил поездом, обратно – самолетом. В общем, я сделал вывод, что хоть там и тепло, то жить, а тем более работать по специальности, было негде. Через два года поехала сама Валентина, меня не отпустили с работы.

Выходило, что поселился я в чужой стране надолго (если не навсегда). Поступил в Свердловский университет на филологию, бросил. Был принят внештатным сотрудником в местную молодежную газету «Смена», тоже ушел. Мать приезжала из Казахстана два или три раза. И лишь в 1966 году судьба моя переменилась...

Ярослав с дочкой Ютой. 1966 г.