Воспоминания Ярослава Арбатского о Крыме. 1966-1991 гг.

...От генерала пришла бумага, что по результатам оценки производственных работ в трудовых лагерях мы номинированы на присуждение премии от государства.

В порядке вознаграждения весной 1966 года я получил путевку на отдых в рабочем санатории в Алуште. Это маленький городок на полуострове Крым на берегу Черного моря. На поезде я ехал три дня и три ночи. В Симферополе, главном городе Крыма, нужно было сделать пересадку на троллейбус, который шел по междугородней трассе через горный перевал (752 м). Эта троллейбусная линия была самой длинной в Европе (98 км) между Симферополем и Ялтой, проходя через Алушту.

На троллейбус я опоздал. Следующий шел через три часа, поэтому у меня было время на осмотр Симферополя. На главной улице я обнаружил Геологический музей. Долгое время я бродил по музею. Выбор был невелик, но там находились интересные расцветки яшмы и сердолика. В музее – ни одного посетителя, экскурсовод скучал без дела, и мы разговорились. Я похвалил экспонаты, рассказал, чем занимаюсь и где живу. Когда же я признался, что полирую камни, он спросил, могу ли подождать полчаса, и ушел куда-то звонить. Спустя некоторое время у музея припарковался ЗИМ – люксовый частный автомобиль, из которого вышел представительный мужчина. «Вы можете полировать камни?» - спросил он. Следующим вопросом было: «А сможете ли Вы организовать производство?».

Я рассказал о своей ссылке в Сибирь, где к тому времени я уже находился 8 лет, о том, как я оказался здесь, что у меня нет паспорта, а только справка (бумажное временное удостоверение с круглой гербовой печатью), и что мне еще сидеть два года.

«Сидеть будешь здесь! - сказал он. – Сейчас пойдешь со мной, а в Алушту я тебя отвезу». Я посмотрел на тех двоих, что его сопровождали, и понял, что сопротивляться бесполезно. Он повез меня на Симферопольскую фабрику изготовления зеркал, где стояли машины, мало чем отличающиеся от тех, что применяются при обработке камней. «Здесь я хотел бы организовать производство товаров из местного сырья, то есть «крымского камня», - сказал он. – Однокомнатной квартиры будет пока достаточно». Для него это было делом решенным. Мы расстались лишь под вечер, но уже как старые друзья.

Те двое, что его сопровождали, отвезли меня на ЗИМе с мигалками и громкоговорителем аж до Алушты и проводили не в регистратуру, а прямо к директору санатория. Сказали, что я «от первого». Мне предоставили апартаменты. Это был 4-хкомнатный номер с выходом на лестницу. Вода в море холодная, зима, ветер, я гулял вдоль пляжа, не встречая ни одного человека.

Директор санатория сообщил мне, что завтра приедет первый секретарь, и мы отправимся в путешествие. «Путешествие» было к месторождению яшмы, недалеко от города Судак, на горе Кара-Даг, что в переводе означает «Черная гора».

Гора эта вулканического происхождения, и на ее вершине имелись две десятиметровой длины жилы яшмы красного цвета. Такие жилы в Крыму настолько редки, мы бы смогли их вытащить за неделю. Но они находились в охраняемом заповеднике. «Первый» был раздосадован, но мы договорились, что посмотрим другие места. Затем он пригласил меня на обед. Такого обеда я ни до того, ни после никогда не видел. В охотничьем ресторане знали, что прибудет «первый», как он и заказал. Позднее я имел возможность подумать над тем, как может повлиять на жизнь человека обычное опоздание на троллейбус.

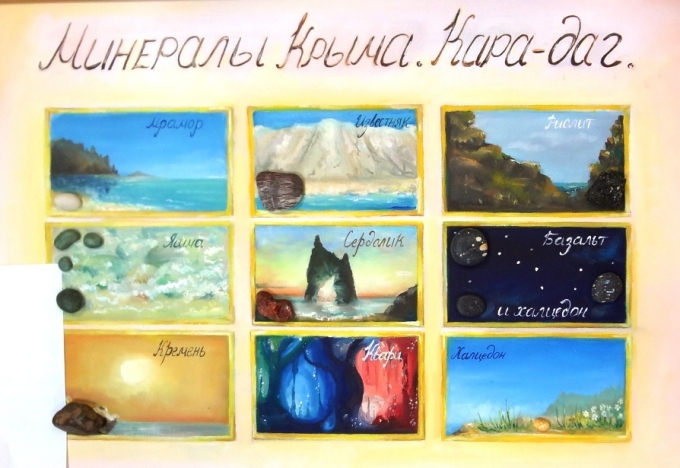

Минералы Крыма. Кара-Даг.

Забыл сказать, что за два месяца до моей поездки в Алушту моя мама смогла перевестись из Казахстана в Крым, на предприятие "Крымская роза". Этот институт был образован в 1965 году на базе Зуйского эфиромасличного совхоза-завода и занимался выращиванием розы, шалфея, кориандра, лаванды, а также производством эфирных масел. Это был огромный комбинат, включающий множество подразделений - от парка машинной техники и конструкторского бюро до лаборатории генетики. Предприятия и опытные хозяйства были разбросаны по всему Крыму, но администрация находилась в Симферополе. Отделение «Крымская Роза» находилось в одноименном поселке, недалеко от известного старого городка Зуя Белогорского района. Мама была принята на должность заместителя начальника отдела защиты растений Всесоюзного научно-исследовательского института эфиромасличных культур (ВНИИЭМК) Министерства сельского хозяйства СССР. Два-три раза я смог из Алушты съездить к ней в гости, посмотреть, как она устроилась. Жилье, как и везде в ее жизни, выделили неказистое - служебную комнату в новом, но уже порядком загаженном доме на втором этаже (с балконом!).

Лабораторный корпус в Крымской Розе. Окно отдела защиты растений, где работала мать,

- от ступенек на первом этаже первое окно направо. 1966 г.

Я вернулся из Алушты в Свердловск. Начальник меня приветствовал словами: «Знаешь, мне было без тебя грустно, мне доложили, и все я знаю, но не будем торопиться; когда придет разрешение, тогда и поедешь». Разрешение о том, что оставшиеся два года можно «отсидеть» в Крыму, пришло уже через неделю. Начальник организовал «прощальный вечер», посадил меня на поезд и я поехал.

По приезде в Симферополь я узнал, что задумал «первый». Организация производства будет не на зеркальной фабрике, а в Ялте, на фабрике сувениров, где уже год существовало производственное отделение, и на котором, по словам специалистов, можно было бы быстрее организовать производство. Жена с дочерью остались в Симферополе в выделенной квартире, а я трудился на должности мастера производственного отделения.

Начали мы обрабатывать камни, которые были не столь красивы, как на Урале, но дело пошло. Вскоре мы стали думать об усовершенствованиях наших изделий; приезжающие туристы хотели купить на память изображения памятных мест Крыма, его природных красот. Одной из технологических процедур при изготовлении памятных сувениров было производство металлических и пластмассовых верхних деталей в соединении с природным камнем. Используя отходы пластмасс и металла, мы смогли добиться выпуска недорогой продукции, например, «Пирс в Ялте». Постепенно наш ассортимент расширялся: «Краб на камне», «Парусник», «Бригантина». Выпускали также набор цветных камней Крыма в подарочной шкатулке для иностранных туристов, шкатулки из яшмы, пресс-папье из родонита. Участок изготавливал также изделия бижутерии с использованием природных камней Крыма - запонки, перстни, броши, колье с деталями из яшмы.

По истечении двух лет работы в качестве мастера производственного отделения меня перевели на должность технолога. Согласно новой должности я уже имел право, кроме производства изделий из камня, на внедрение новых технологических процессов с использованием местного сырья и отходов промышленного производства.

Однажды я получил задание организовать производство значков. Это было сложно: требовалось найти и установить технологическую линию, прессы, научиться производить матрицы, организовать гальваническую обработку и анодирование, изучить и внедрить технику нанесения цветных эмалей и великое множество других вещей, связанных с новым производством. Начинали мы в техническом отделе «на коленке», потом обучали работников и лишь потом занялись производством. Но мне удалось это сделать. Уже через год участок значков работал. А еще через год мы получили право на изготовление номерных «культовых» значков, которые выдавались со свидетельством, например, «Ударник коммунистического труда», «Заслуженный донор» и т.д. Дело было не в названиях тех значков, а в признании качества продукции, которого мы достигли. Из всего ассортимента, насчитывающего около 200 значков, самыми популярными были три: «Ялта», «Орденоносный Крым» и «Ялта – маяк». Для почетных иностранных гостей значок «Ялта» изготавливался со вставкой не из яшмы, а из малахита. В дополнение к значкам на тех же прессах производились памятные и сувенирные медали. Наши прессы были недостаточно совершенны, поэтому до начала прессования медалей требовалось провести подготовительную работу – избавиться от царапин, полученных во время транспортировки материала. Делалось это вручную на точильных машинах с использованием пасты и щеток.

После полировки эту пасту приходилось удалять при помощи растворителей. Это был очень трудоемкий процесс обезжиривания. Никто из рабочих не делал это достаточно чисто, потому готовые изделия были неидеальными. Но я придумал технологию с использованием компонентов гальванизации, в результате чего можно было избежать зернистой поверхности и отказаться от ручной полировки. Качество изделий выросло, а вместе с ним и производительность труда. Об этом рационализаторском предложении было опубликовано в газетной статье.

Комбинат «Крымская роза», где работала мама, предложил, чтобы мы стали изготавливать для них эксклюзивные сувенирные упаковки для розового, шалфейного и лавандового масел. Им требовалось выйти на внешний рынок. Мне поставили задачу разработать новую технологическую цепочку. В Ленинградском научно-исследовательском институте ювелирной промышленности разработали технологию механической обработки твердого камня на токарном станке, оснащенным высокоскоростным валом (2400 об/мин) с алмазным напылением вместо машинного ножа. Я предложил использовать это достижение у нас, и мы, таким образом, смогли выпускать продукцию с розовым маслом на экспорт. Наши изделия в виде стилизованных амфор с розовым маслом тысячами экземпляров экспортировались в страны Варшавского договора, а также в Западную Германию.

В 1968 году я получил квартиру в Ялте. В том же году с Урала мне прислали награду за участие в выставке ЭКСПО-67 в Монреале. Меня вызвали в КГБ, где объявили, что срок моей высылки в Сибирь окончен. Депортация два года назад по инициативе крымских властей была переквалифицирована на «условную». Теперь я могу свободно перемещаться по всей территории СССР. О возможности возвращения в ЧССР говорить нельзя, пока не получу заграничный паспорт. На работе мне выделили место в детском саду для дочери. Никто из моих бывших одноклассников в Словакии за 10 лет не отозвался, поэтому всегда думал, что меня в Словакии никто не ждет.

На фабрике еще изготавливали изделия из пластмасс: сувениры, расчески, солнцезащитные очки, пляжные сумки, детские игрушки и прочее. Были и сувениры из дерева - шкатулки, картины, сумки, игрушки, подарочные коробки для крымских вин. Целая серия сувениров изготавливалась из гравированного оргстекла. Гравировкой занимались в основном глухонемые, которые в целях «политического образования» ежемесячно должны были участвовать в собраниях сотрудников, где через сурдопереводчика принимались социалистические обязательства. Напрасно я спрашивал у сурдопереводчика, как он жестами объясняет понятие «коммунистическая партия».

Специальное отделение на фабрике занималось искусственными цветами. Собирали их на дому инвалиды войны. Отлитые на фабрике комплектующие компоненты им развозили по домам, и когда цветы были собраны, забирали назад, укладывая в мешки. Когда «подвижной парк» фабрики был не на ходу, что было очень часто, то инвалиды готовые цветы возили сами на собственных инвалидных машинах. Перед фабрикой иногда можно было видеть даже «пробки», созданные этими машинами.

Для упаковки множества сувениров, изготавливаемых на фабрике, существовал картонажный цех, выпускающий десятки тысяч коробок ежемесячно. На первом этаже размещались современные картонажные машины, на которых кроили полуфабрикаты из финского картона. На лифте они подавались на второй этаж, где 40 работниц сшивали и лепили коробки из этих заготовок. Этажи уже в то время были оснащены кондиционерами. Сегодня это здание принадлежит городу. В период перестройки арендовали иммигранты с Кавказа, разместившие там склад пустой стеклотары.

В течение четырех лет нашей деятельности к традиционному ассортименту фабрики мы добавили технологию обработки камня, вакуумную металлизацию пластиковых компонентов, изготовление значков и медалей, гальванопластику, фотометаллографию, трафаретную печать, изготовление барельефов из листового пластика с последующей доработкой и нанесением черного лака. Всё это было оценено при праздновании 100-летия со дня рождения Ленина. Наша работа «потянула» на Золотую медаль «за развитие местной промышленности Крыма».

Особое место в моей работе занимала гальванопластика. Начинали мы на гипсовых формах, подверженных тепловой обработке и покрытых графитом. Натирать графитом требовалось очень тщательно, чтобы поверхность приобрела электропроводность. Качество нанесения графита для проводимости контролировалось специально назначенным контролером. Электролит состоял из 50 г/л серной кислоты и 200 г/л медного купороса. Сила тока 2-3 А/см2. Процесс нанесения меди на форму из органического материала (пластыря) длился от 40 до 48 часов. Стеклянный аквариум, в котором мы начинали, пришлось заменить на гальваническую ванну. Период с момента первого эксперимента до наладки процесса производства занял всего несколько дней.

Примерно через полгода к нам начали прибывать делегации со всей Украины по обмену опытом. Главным вопросом было: что входит в состав электролита? Я отвечал. Они же имеют тот же состав электролита, но процесс не идет. Я подумал, что это отговорка. Мы находимся в Ялте, у моря, и кому бы не хотелось воспользоваться «обменом опытом», чтобы несколько дней не провести у моря? Все делегации в один голос утверждали, что они используют ту же саму технологию, но у них ничего не получается.

Тем не менее, мы производили сотни рельефных изделий методом гальванопластики и чеканки, даже выполняли просьбы зарубежных заказчиков, посетивших Крым. Метод гальванопластики позволял выполнять четкие металлические копии. Большую популярность приобрела серия медальонов с рельефами Чехова, Пушкина, Бетховена, Чайковского и других.

Шло время, и внезапно изделия двух циклов подряд были непоправимо испорчены – отверстия и сам гипс стали раскисать. Это грозило срывом выполнения плана, влияло на выплату премий работникам и грозило другими неприятностями. Необходимо было проверять технологию, качество сырья, материалов, рецептуры, функциональность электропитания и т.д. Позднее было установлено, что вина лежала на электростанции, которая без уведомления ночью понизила напряжение, и непрерывный процесс был, таким образом, прерван.

В процессе контроля, после трех лет успешной работы участка, я обнаружил, что при первоначальном составлении электролита мною была сделана фатальная ошибка. Я неосознанно заменил удельный вес объемом, чем в 1,84 раза повысил концентрацию серной кислоты в растворе. Благодаря этой ошибке вначале процесс шел хорошо. Впоследствии, после утверждения рецептуры омеднения металла (что, как потом оказалось, не годилось для гальванопластики), пришлось отказаться от гальванопластики.

Анализ этой ошибки лег в основу моей первой публикации в Украинском институте научно-технической информации и технико-экономического анализа. Я сам удивлялся, как мог такую ошибку совершить! В бывшем СССР основой жизни был алкоголь. В отличие от нас там не говорилось «дам тебе деци», а «дам на 100 грамм». Русский язык я учил « на практике», поэтому принимал за аксиому, что 100 граммов означают в русском языке вес – отсюда возникла ошибка. Наконец, я изменил состав электролита для гальванопластики на такой: серная кислота 90 г/л, медный купорос 200 г/л.

Потом мы перешли на пластиковые формы, которые мы заливали в вакууме, и вместо опасного для здоровья натирания графитом стали использовать уникальный технологический процесс химической металлизации формы, о чем сообщалось в моей следующей публикации.

В рамках «обмена опытом» появилась возможность отправить двух молодых работников на трехмесячную учебу художественной чеканке на фабрику сувениров в Ереван, столицу Армении. По возвращении они научили еще некоторых работников, так у нас появился новый ассортимент изделий.

Как-то раз в Симферополь для местной промышленности пришел вакуумный станок для производства тары из пластмассы. Никто не хотел на нем работать, не знали что с ним, поэтому обратились за советом к нам. Я изучил инструкции. Машина была произведена в Венгрии, а инструкция была на чешском и венгерском. В комплект входили матрицы для производства пластиковой упаковки для яиц, в каких мы привыкли покупать яйца в магазинах. Работал он следующим образом. На матрицу накладывался листовой полистирол, нагревался и вакуумным насосом втягивался в матрицу. После охлаждения матрица имела готовый продукт. Мне пришло в голову, что если мы произведем соответствующие матрицы, то можем производить сувениры с глубоким рельефом. К тому времени мы заканчивали разрабатывать собственную технологию химического покрытия медью пластиковых поверхностей.

Из гипсовой формы методом гальванопластики мы изготовили матрицу «Ласточкина гнезда», вручную ее улучшили и приспособили к станку. Мы были приятно удивлены результатом формования. В дальнейшем мы изготовили другие матрицы, которые обогатили ассортимент. Полуфабрикаты подлежали медному покрытию и другим операциям. Пластиковые изделия выглядели как металлические, но более легкие. Получилась идеальная имитация меди или бронзы, что значительно снижало цену и улучшало внешний вид продукции.

Фабрика процветала. За последние пару лет на всех форумах в ее адрес звучали хвалебные гимны. Не удивительно, что директор, инвалид войны, член партии, неученый практик, но хороший организатор со здравым умом, основатель фабрики, начал страдать от этих славословий. Он решил, что требуется объединение всех предприятий на побережье, выпускающих товары народного потребления для отдыхающих. Напрасно мы пытались убедить его, что нет необходимости менять то, что хорошо работает, что он хороший директор фабрики. Но он не хотел слушать. В 1972 году возникло производственное объединение «Таврия». Этот колосс объединил три предприятия в трех городах ЮБК, где работали более 1500 сотрудников. Он стал генеральным директором объединения, но через полгода его сняли. Назначили его заведующим отделом исторических памятников в местном горсовете.

На место генерального директора объединения назначили молодого, перспективного, образованного коммуниста, который до этого исполнял должность в коммунальном хозяйстве города Алушта. Там он отвечал за сбор и вывоз отходов, чистку и обслуживание общественных туалетов на пляже. На новом месте он быстро освоился, заимел служебную машину «Волга», на которой возил красивых девушек-отдыхающих. В производственную деятельность объединения он не вмешивался, оставил это дело на попечение специалистов. Однако он имел одну особенность: тот, кто по утрам первым попадал в его кабинет, весь оставшийся день носил в себе его оскорбления.

Идею объединения осуществили, главным образом, функционеры из бывшей фабрики сувениров, которые переехали в реконструированное здание. Я остался на должности технолога фабрики.

Следующий директор фабрики был человек «с улицы», который сразу же сообразил, что здесь работа не мед, и потому попросил о другом назначении. Так началась одиссея директоров, которые регулярно менялись через каждые 3-6 месяцев. На совещаниях я консультировал директоров, так как они всегда были настолько некомпетентны, что не могли представить доклад о состоянии производства. И это не удивительно, так как фабрика действительно была «крепким орешком», особенно в смысле технологического процесса, а понимание производства требует времени и усилий.

Смена директоров закончилась лишь в 1979 году, когда было решено назначить человека без партийной принадлежности. Для того времени это был исключительный, уникальный случай в Ялте. Было ясно, что партийные функционеры долго не могут продержаться в кресле директора. Когда мои коллеги прибивали табличку на канцелярии, с обратной стороны выполнили надпись «15.03.1979 - † ?», что должно было означать день назначения и день увольнения очередного директора. Я пережил их всех, так как на своей должности проработал аж до 1 мая 1988 года. По случаю юбилея – моего 50-летия – мне дали награду «за долголетний добросовестный труд» и объявили, что наша фабрика сдается в аренду.

В 1988 году, когда мы готовили фабрику к переходу на аренду, она была убыточной. Важно было убедить работников, что основой рыночной экономики есть не то, сколько произведено, а сколько продано. Это означало, что мы должны изменить качество производства, но в определенном ассортименте. С ассортиментом, однако, была проблема. Каждое изделие согласовывалось с идеологически настроенным художественно-техническим советом края. Этот совет также давал указания на количество произведенных товаров, по которому спускался план. Соответствие запланированному ассортименту контролировалось и влияло на распределение премий.

Руководство стояло перед дилеммой: либо производить непродаваемые изделия, либо в нарушение плана сделать и продать, получить служебное наказание, но иметь средства на оплату труда и развитие производства. Таким образом, ложь была оправдана, и это была оборотная сторона идеологии. Вскоре мы поменяли должности.

С отменой договора аренды фабрика снова стала государственным предприятием со всеми вытекающими последствиями. Три года наши усилия были потрачены на выведение фабрики из убыточного состояния и создание рентабельного предприятия. Впереди нас ожидала большая реорганизация с разрушением экономических связей и увольнением работников. Делалось это на основании распоряжений «сверху», где выступали сторонники «гласности» и «перестройки». Под «великими переменами» подразумевались изменения в сфере планирования и фукционирования государственных предприятий в рамках «перестройки». Перестройка должна была означать восстановление и интенсификацию производства, а на деле оказалось нечто иное. При каждом государственном предприятии стали возникать сомнительные кооперативы, которые производили тот же ассортимент. Сырье и материалы покупали согласно договорам по государственной цене, а продукция продавалась по рыночным ценам. Кооперативы оказались на «белом коне». Управляли кооперативами по совместительству те же старые функционеры, которые и делили прибыль. Частью такой полулегальной деятельности должна была стать и наша фабрика, которую я вел. Как материально-ответственное лицо я стал на фабрике мешать. В то же время меня нельзя было обвинить в хозяйственных преступлениях. Мне предложили стать участником дележки незаконно полученной прибыли. Конечно, я не хотел в этом участвовать, и стал подыскивать другую работу.

1988-й год. Завершалась очередная плановая проверка состояния котлов высокого давления. Комиссия прибыла на итоговое заседание и подписание протокола. Перед уходом инспектор как бы между прочим сказал, что перед уходом он хотел бы увидеть мою лицензию на эксплуатацию котельной. Я говорю: «У меня ее нет и никогда не было, у меня есть подготовленные работники, у которых есть официальные разрешения на эксплуатацию». Но он настоял. Как я могу ими управлять, если я не знаю, как все работает в котельной? Они уехали, а через несколько месяцев я получил приглашение на курсы операторов котлов среднего давления в Симферополе.

Мы встретились там со всеми директорами ялтинских предприятий, имеющих котельные. Руководитель курса изначально сказал нам, что мы оказались здесь по ошибке, поскольку инспектор, отвечавший за проверки в Ялте, был новым. Он отставной офицер, и он неправильно понял указания. Конечно, мы понимаем, что даже учебному центру нужно зарабатывать на жизнь, и если наше руководство готово оплатить наш курс, то мы здесь. Добавить к этому было нечего.

Нам выдали учебники, и мы каждое утро встречались в учебной комнате. Избранный «казначей» собирал с каждого суточное содержание, на которое они отправлялись в летний ресторан «заправляться». Участие в «заправке» не было обязательным, поэтому после внесения своего вклада я мог исчезнуть и не появляться до следующего утра.

Процесс повторялся до пятницы, когда нас привезли на предприятие, и руководитель курса сказал: «Итак, господа, это котельная». Мы забрали сертификаты об окончании курса и отправились домой.

На курсах я познакомился с полковником, директором Ялтинского санатория Министерства обороны. Недавно назначенный военный врач, ранее служивший на Дальнем Востоке на Камчатке. Он уже выпил свое. Ему было неинтересно «квасить» с незнакомцами. Он хотел использовать это время, чтобы познакомиться со своим новым местом работы. Поскольку я тоже не пил, мы отправились в «отпуск». Мы вместе посещали музеи, галереи и исторические места. Мы также совершили вертолетную экскурсию по окрестностям. Позже мы продолжали встречаться с ним и помогали друг другу, чем могли.

Когда мне грозило сокращение, именно он предложил мне поработать у него «оператором теплового хозяйства». Для меня это был психологически разрушительный период: от директора до кочегара, но в Ялте выбора не было. Но когда я посмотрел табели о заработной плате гражданских служащих, действующие на предприятиях Министерства обороны, и узнал, что мне придется работать всего 8 раз в месяц по двадцать четыре часа, я с этим согласился. И не пожалел об этом. Я был на дежурстве один, никакого плана, никаких совещаний. После каждых двадцати четырех часов у меня было три выходных. Меня сменяли бывший врач сборной СССР по волейболу, бывший юрист и бывший журналист. Моя зарплата была на треть выше, чем на гражданке, во время службы мы получали бесплатные офицерские обеды и ужины, и у меня было достаточно времени, чтобы уделять время моему маленькому внуку. Через год я получил почетный диплом «Лучший оператор теплового хозяйства».

В Советском Союзе, несмотря на то, что Хрущев незаконно аннексировал Крым, «передав» его Украине в 1954 году, эта территория продолжала считаться российской. Поэтому за 25 лет я не только не научился говорить на украинском языке, но и не понял его. В 1991 году распался СССР, и в Крыму начали проявляться националистические тенденции «независимой» (суверенной) Украины. Лишь позднее Крыму удалось сохранить хрупкое перемирие с Киевом, создав автономную республику со своим парламентом, президентом и конституцией.

Если в 1968 году я отказался от идеи возвращения домой, то в 1991 году я понял, что время пришло. Однако у меня возникли проблемы с получением заграничного паспорта. Паспорта выдавались на основании приглашения на визит, одобренного соответствующим отделом КГБ. Но там мне по-прежнему запрещали выдавать документы, необходимые для возвращения в Чехословацкую Социалистическую Федеративную Республику. В паспортном столе мне посоветовали оформить паспорт для посещения Финляндии. У них не возникнет с этим проблем, а там посмотрим.

В то время в Финляндии действовал «сухой закон», и финны ездили в Крым напиваться. В Словакии принято говорить «пьяный, как русский», в Крыму говорили «как финн». На пляже я встретил солидного на вид джентльмена из Финляндии, который пообещал прислать мне приглашение в обмен на литр качественной водки. К моему удивлению, через три недели я получил приглашение. Получение паспорта теперь стало простым делом. Однако я поехал не в Финляндию, а в Киев, где посольство Чехословакии написало в моем паспорте, выданном для посещения Финляндии: "Ч С С Р". Так что я смог вернуться домой.

Вернувшись в Братиславу, я начал искать документы, которые позволили бы отнести меня к группе людей с такой же судьбой. Напрасно. Министерство внутренних дел под руководством Ладислава Питтнера расследовало это дело по моей просьбе и сообщило мне (1994 г.), что прямые доказательства, подтверждающие мое насильственную депортацию в СССР, были уничтожены спустя более 30 лет, но были найдены косвенные доказательства, подтверждающие это. У них есть показания свидетелей, которые подтверждают факт моего насильственной депортации. Один из свидетелей в то время был избранным председателем ROH в GÚDŠ и даже был членом кадровой комиссии.

В Министерстве мне сообщили, что согласно нашим действующим законам смерть в трудовом лагере на территории бывшего СССР не считается убийством, а депортация, равно как и насильственная депортация в бывший СССР, не считается задержанием или отбыванием наказания. Следовательно, поскольку я не был осужден, я не имею права на реабилитацию. Тем не менее, министерство считает, что режим причинил мне вред, смягчения которого я должен добиваться. В связи с этим они проинформируют столичный муниципалитет об обнаруженных фактах с целью отстаивания права на предоставление мне квартиры взамен трехкомнатной квартиры, отобранной при выселении. В ускоренном порядке мне предоставили постоянное место жительства, а в 1995 году восстановили мое утраченное гражданство.

Мое заявление на предоставление квартиры в качестве компенсации находилось на рассмотрении в муниципалитете до 1998 года, пока им не занялся заместитель мэра, отвечавший за департамент, в котором я работал. Мэр района Нове Место организовал для меня однокомнатную квартиру, которую я должен был купить в качестве компенсации на условиях выкупа государственных квартир в частную собственность. Договор аренды был вручен мне на церемонии в мэрии. Они сказали, что для того, чтобы я был успешен всю оставшуюся жизнь, мне выделили квартиру со «счастливым числом» 7, в доме, номер которого также был кратен 7. Однако заместитель мэра скоропостижно скончался, и о «компенсации» забыли.

В Братиславе я устроился на работу в трамвайное депо механиком по ремонту двигателей. От предприятия мне выделили служебную квартиру-студию недалеко от работы. Дом был трехэтажный, в нем жили преимущественно цыгане, которых в Словакии очень много. Моя квартира была на первом этаже, и, поскольку в подвале всегда стояла вода, в квартире всегда была сырость. Но ничего, жить можно. Постепенно навел уют. Потом случайно встретил знакомую по горному училищу, как-то незаметно мы сошлись и стали жить вместе. Звали ее Эва, по-русски Ева. Я ее звал Эвичка — добрая, хозяйственная одинокая женщина, у которой был взрослый сын Юрка, занимавшийся продажей недвижимости.

Он-то нам и предложил жить в его квартире в поселке Ступава, в 40 минутах езды от Братиславы. В тот момент я уже вышел на пенсию, и на работу не нужно было так далеко добираться. Примерно в это время ко мне довольно часто (два раза в год) стали приезжать в гости Юта с Костей, которых я селил в пустой служебной квартире.

Надо сказать, что у Юты с первым мужем жизнь сложилась неудачно. После окончания школы в Ялте она поступила в Лесотехнический институт в Подмосковье, в городе Королев. Там вышла замуж за одноклассника Игоря Хоменчука. Родился сын Алексей. После окончания института отказалась оставаться в Москве и поступила на работу в Никитский ботанический сад. Жили они в съемной квартире в Ялте. Я тогда еще работал в Братиславе, посылал периодически деньги. Особенно тяжело им стало после денежной реформы 1993 года. Безденежье привело к разрыву отношений. Игорь уехал в Сочи,где от родителей ему по наследству досталась квартира. А теперь там живет мой внук Алексей.

В 2002 году Юта познакомилась с бардом из Рыбачьего, Константином Вихляевым. Он переехал к ней. Алеша уже заканчивал учебу в школе и жил отдельно от них с бабушкой, моей бывшей женой.

Постепенно Юта с Костей смогли встать на ноги, завели собственный бизнес, и уже на Новый 2007 год приехали сначала в Прагу по турпутевке, а со следующего года — ко мне. Каждый их приезд был праздником. Мы много гуляли, даже вместе ездили в Прагу, где я водил их по местам моего детства.

Братислава. Ярослав Арбатский с дочерью Ютой. 2014 г.

Ступава. Мой день рождения. Юта, я, Эва. 2015 г.

Ступава. Юта и я. 2015 г.

Братислава. 2016г.

Увы, с 2020 года,когда разразилась пандемия ковида и границы закрыли, они перестали ездить. А 2022-й год и вовсе похоронил все их поездки. Мое здоровье с каждым годом все ухудшалось,особенно сильно болели ноги, поэтому даже хорошо, что не приезжали — я не смог бы с ними гулять по городу.

В последние годы моими увлечениями стали телевизор с новостями из России и синтезатор, на котором я подбирал мелодии и сам себе играл в свое удовольствие.